Diagnose am Limit

Grenzen modellbasierter Diagnose in Fahrzeugsystemen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Funktionsmodell vs. Diagnosemodell

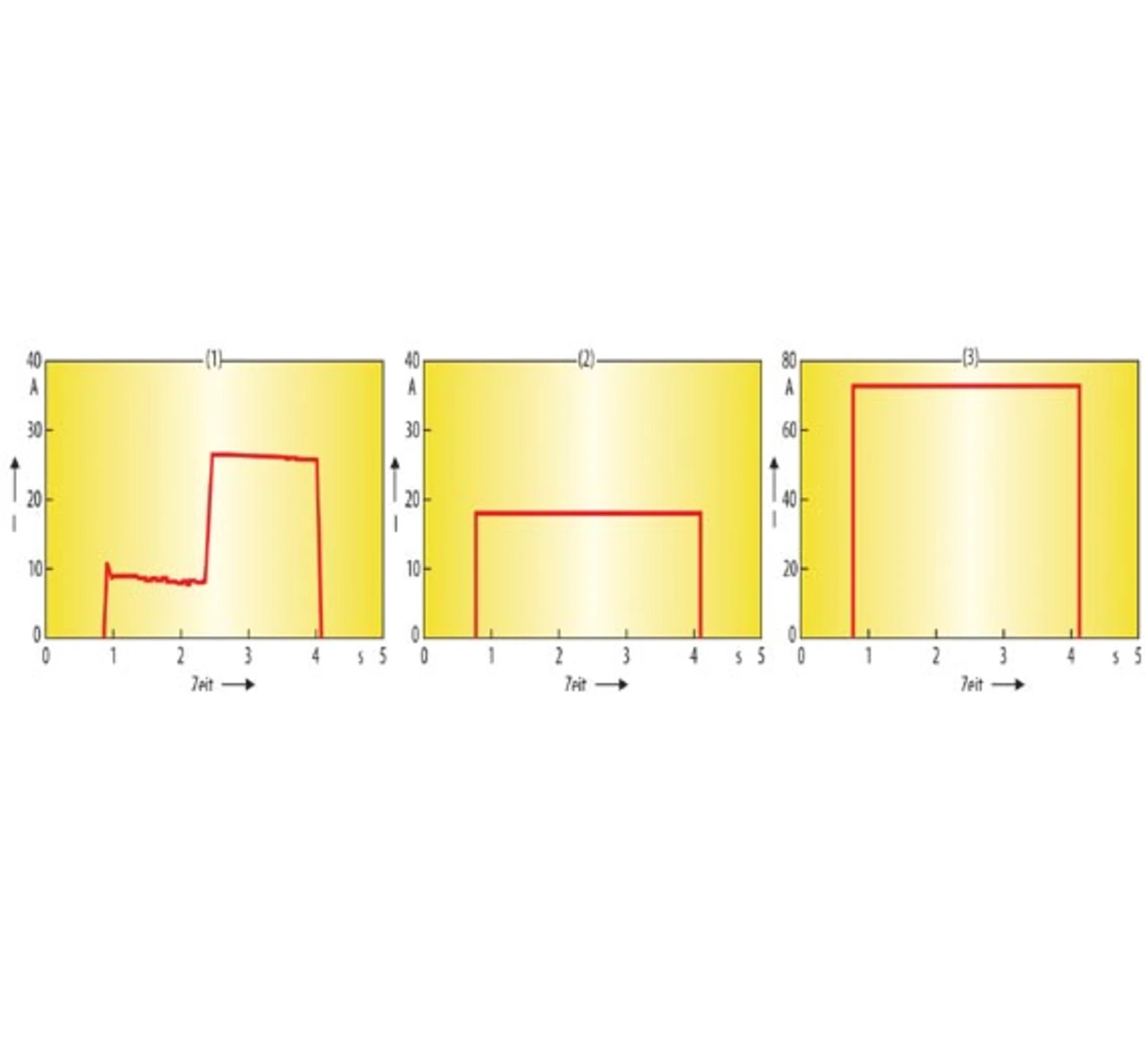

Die Modelle für die Diagnose können viel abstrakter sein, als diejenigen für die Funktionsentwicklung. So reichen der Diagnose qualitative Informationen wie zum Beispiel „Strom zu groß“, für die Entwicklung sind diese jedoch zu ungenau. Hier werden genauere quantitative Informationen benötigt, weshalb die Entwicklung für ihre Teilsysteme sehr detaillierte Modelle verwendet. In Bild 3 ist dies anhand eines Beispiels für den Stromverlauf eines Fensterhebermotors dargestellt. Das linke Bild (1) zeigt die Simulation eines Entwicklungsmodells des Motors, während die beiden anderen Bilder die Simulation des Diagnosemodells für das i.O.-Verhalten (2) und für das n.i.O.-Verhalten eines Kurzschlusses (3) zeigen. Man erkennt im Entwicklungsmodell den Stromüberschwinger beim Anfahren und die Strombegrenzung im Anschlag des Fensters. Das Diagnosemodell des i.O.-Verhaltens vereinfacht den komplizierten Kurvenverlauf auf einen konstanten Strom und im Kurzschlussfall auf einen ebenfalls konstanten, aber sehr hohen Stromwert. Das Modell ist hinsichtlich der Aussagekraft und der zur Ausführung benötigten Rechenleistung auf den Diagnose-Bedarf angepasst.

Die Funktionsmodelle der Entwicklung sind aufgrund ihrer hohen Genauigkeit nur bedingt brauchbar für die modellbasierte Diagnose. Sie müssen also überprüft und angepasst, also meistens vereinfacht werden.

Außerdem fehlen die Fehlermodelle, da sie nicht in der Entwicklung gebraucht werden, so dass diese Modelle erst erstellt werden müssen.

Dadurch ist ein komplettes Re-Engineering der zu diagnostizierenden Systeme erforderlich, da die Übernahme der Entwicklungsmodelle nicht funktioniert. Dies erfordert trotz aller Automatisierungsmöglichkeiten einen nicht zu unterschätzenden Aufwand.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Grenzen modellbasierter Diagnose in Fahrzeugsystemen

- Signalvorverarbeitung

- Funktionsmodell vs. Diagnosemodell

- Fahrzeugsysteme und Systemgrenzen

- Optimierung komplexer Systeme