Diagnose am Limit

Grenzen modellbasierter Diagnose in Fahrzeugsystemen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Signalvorverarbeitung

Die modellbasierte Diagnose muss die Signalvorverarbeitung nachbilden. Da diese Vorverarbeitung aber sehr speziell für jedes System und darüber hinaus auch für jedes Signal erforderlich ist, stößt die modellbasierte Diagnose schnell an ihre Grenzen, da jedes Signal für die modellbasierte Diagnose gesondert vorverarbeitet werden muss. Dieses Problem kann meist nur durch ein Re-Engineering der schon vorhandenen Signalvorverarbeitung gelöst werden.

Insbesondere die Auslegung der Signalvorverarbeitung entscheidet maßgeblich über die Qualität der Diagnose. Eine schlechte Qualität äußert sich dadurch, dass es zu Fehldiagnosen und somit zum Nachverfolgen von Phantomfehlern kommt. Ziel ist es aber, eine qualitativ hochwertige Diagnose zu entwickeln, die zielgenau mögliche Fehlerauswirkungen erfasst.

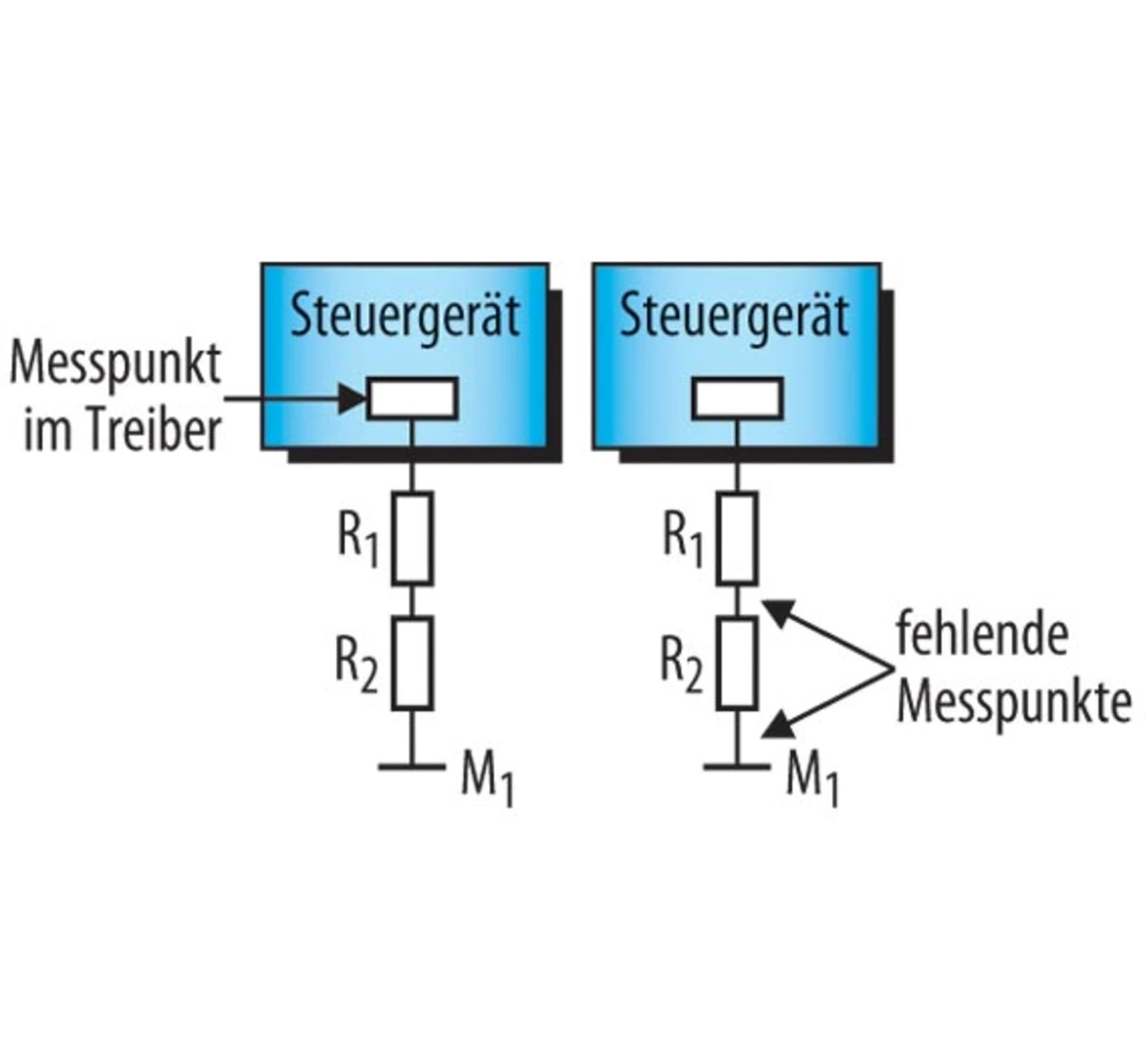

Berechnungen mit Modellen sind generell um so genauer, je mehr Messdaten als Eingangsdaten zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, dass bei einer schlechten Datenlage auch ein noch so detailliertes Modell nicht ausreichende Ergebnisse liefert. Im Automobil stehen z.B. für elektrische Signale nur Messungen am Treiber der Steuergeräte zur Verfügung. Wenn aber zum Beispiel in einer Reihenschaltung eine Unterbrechung vorliegt, kann jede der beteiligten Komponenten mit Ihrem jeweiligen Fehlermodell den beobachteten Fehler erklären (Bild 2). Eine Differenzierung beziehungsweise eine Ermittlung der tatsächlichen fehlerhaften Komponente ist nicht möglich. Es fehlen Messpunkte zwischen den Komponenten, um eine eindeutige Diagnose durchzuführen. Die Güte der Modelle kann dieses Problem nicht kompensieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Grenzen modellbasierter Diagnose in Fahrzeugsystemen

- Signalvorverarbeitung

- Funktionsmodell vs. Diagnosemodell

- Fahrzeugsysteme und Systemgrenzen

- Optimierung komplexer Systeme