Passive Bauelemente

Weniger Seltene Erden in Magneten für Hybridfahrzeuge

Hybridfahrzeuge deutscher Hersteller verfügen in der Regel über permanent erregte Synchronmaschinen zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Getriebe. Die Firma Vacuumschmelze hat für dieses Einsatzgebiet Permanentmagnete entwickelt, die vor allem mit einer hohen Koerzitivfeldstärke und niedrigen Wirbelstromverlusten überzeugen. Zudem reduziert das Hanauer Unternehmen den Dysprosiumanteil im Magneten, um so die Abhängigkeit von diesem Seltenen-Erden-Metall zu minimieren.

Die Pläne waren durchaus ehrgeizig: Nach Vorstellung der Bundesregierung sollten im Jahr 2020 bereits eine Million Elektrofahrzeuge auf den deutschen Straßen unterwegs sein. Allerdings sprechen die Zulassungsstatistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes eine andere Sprache: Elektrisch betriebene Fahrzeuge finden sich hier im Vergleich zu fossilen Antrieben nach wie vor nur unter „ferner liefen“. Unter Einbezug der Hybridfahrzeuge waren insgesamt 1,3 Prozent der 2012 neu in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge mit einem alternativen Antrieb ausgerüstet. Deutschland liegt damit auf Platz 3 in einer Top 10 der europäischen Länder mit den häufigsten Zulassungen für Elektroautos.

Aber immerhin: Die Zulassungsstatistiken des Kraftfahrzeugbundesamtes zeigen auch, dass es einen Zuwachs bei Zulassungen von Hybrid- und Elektroautos gibt: So wurden 2012 37 Prozent mehr Elektroautos und 70 Prozent mehr Hybridautos als im Jahr 2011 zugelassen. Kumuliert heißt das, dass bis Ende 2012 insgesamt 64.995 Hybridautos und 7.114 Elektroautos in Deutschland zugelassen waren. Diese Entwicklung war auch teilweise dafür verantwortlich, dass die CO2-Emissionen 2012 um fast fünf Gramm auf 141,8 g/km zurückgingen.

Das ist auch bitter nötig. Erst unlängst wurden die Abgaswerte für Autos weiter verschärft: Der Umweltausschuss des EU-Parlaments stimmte jetzt trotz des starken Protests der Automobilindustrie für eine Obergrenze von bis zu 78 g/km CO2. Diese Regel soll ab dem Jahr 2025 gelten. In einem anderen Punkt kommen die Abgeordneten der Autoindustrie jedoch entgegen: Besonders emissionsarme Fahrzeuge wie Elektroautos oder Hybride will die EU stärker als von der Kommission vorgeschlagen mit sogenannten Supercredits auf die Gesamtemissionen anrechnen.

Das ist auch bitter nötig. Erst unlängst wurden die Abgaswerte für Autos weiter verschärft: Der Umweltausschuss des EU-Parlaments stimmte jetzt trotz des starken Protests der Automobilindustrie für eine Obergrenze von bis zu 78 g/km CO2. Diese Regel soll ab dem Jahr 2025 gelten. In einem anderen Punkt kommen die Abgeordneten der Autoindustrie jedoch entgegen: Besonders emissionsarme Fahrzeuge wie Elektroautos oder Hybride will die EU stärker als von der Kommission vorgeschlagen mit sogenannten Supercredits auf die Gesamtemissionen anrechnen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Ein deutlicher Anreiz für die Automobilhersteller also, die Entwicklung von Hybridfahrzeugen und natürlich auch Elektroautos weiter voranzutreiben. Als Alternativen zum Verbrennungsmotor haben diese Antriebsarten nach wie vor ihre Berechtigung – allerdings noch nicht als einziger Antrieb im Fahrzeug. Dazu ist das Netz an Alternativ-Tankstellen bei Weitem zu dünn. Hybridfahrzeuge sind der kostengünstige Kompromiss zwischen verlässlichem Energienachschub und umweltfreundlicher, preiswerter Antriebstechnologie: jene Kombination aus konventionellem Verbrennungsmotor als Hauptenergiequelle und einer elektrischen Maschine mit verschiedenen Speicherformen.

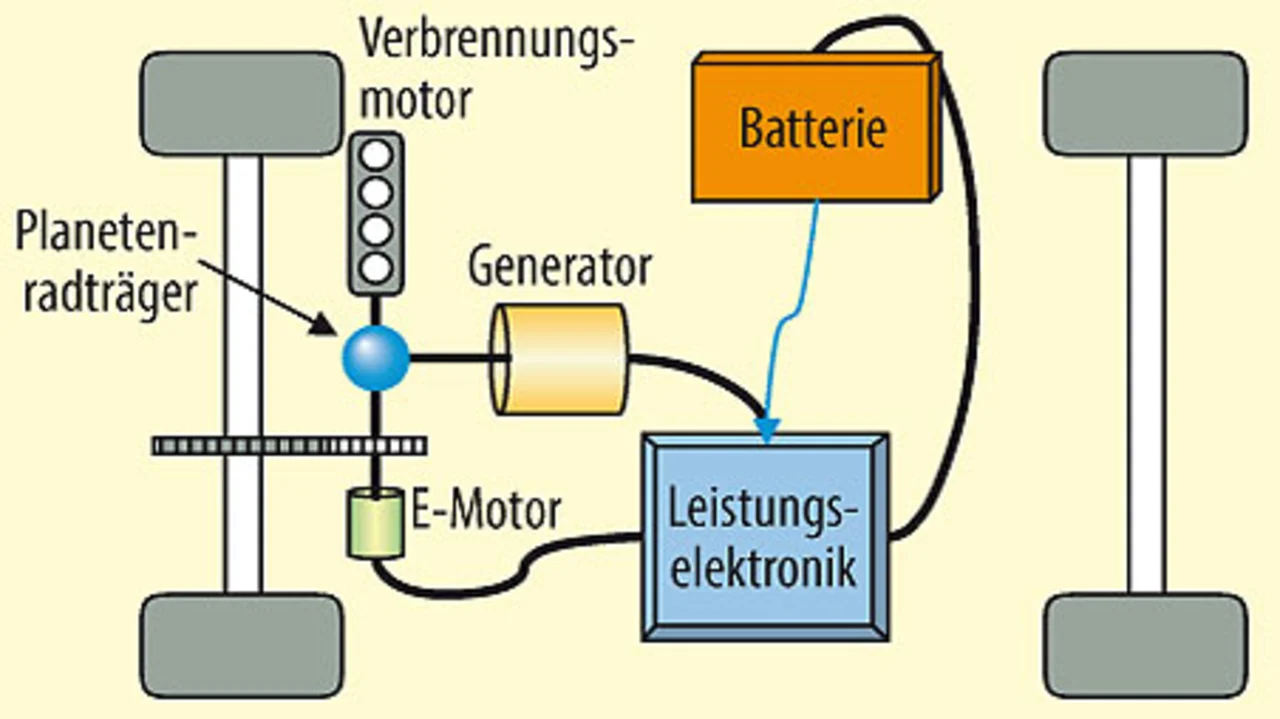

Das Wort „Hybrid“ kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet „gemischt, von zweierlei Herkunft“. Das sind Hybridautos per Definition, nämlich Fahrzeuge mit zweierlei Energiearten beziehungsweise Antrieben. Die am weitesten verbreitete Hybridvariante (Bild 1) ist die Kombination aus Verbrennungsmotor als Hauptantrieb und elektrischer Maschine mit einem elektrischen Speicher in Form einer Batterie – meistens mit NiMH oder Li-Ionen-Akkus – oder SuperCaps.

Hybridisierungsstufen

Im Allgemeinen wird zwischen drei verschiedenen Hybridisierungsstufen unterschieden: Der Mikrohybrid verfügt ausschließlich über eine Start-Stopp-Funktion mit einem Rekuperationsanteil für das Bordnetz. Der Rekuperationsanteil ist bei einem Mikrohybrid äußerst klein; die Kosten für ein solches System sind jedoch im Vergleich zu den anderen Hybridvarianten niedrig. Die Antriebsform Mildhybrid dient lediglich zur Unterstützung und als Boost-Funktion der Hauptantriebsform. Beim Vollhybrid hingegen agiert jede der zur Verfügung stehenden Antriebsformen autonom. Wobei ein rein elektrisches Fahren bis etwa 45 km/h nur bei dieser Form möglich ist. Der Vollhybrid verspricht in diesem Zusammenhang den weitaus größten Fahrspaß insbesondere bei den SUVs, wie der VW Touareg Hybrid, der Porsche Cayenne Hybrid, Porsche Panamera Hybrid und der Audi Q7 Hybrid. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Zwischenformen.

Obwohl Wirtschaftlichkeit und Alltagstauglichkeit von Hybridfahrzeugen erst in den letzten Jahren Eingang in die öffentliche Diskussion gefunden haben, blickt die Hybridtechnologie auf eine lange Geschichte zurück. Denn bereits 1896 meldete Ferdinand Porsche ein Patent für elektrische Radnabenmotoren an und baute mit dem Wiener Fahrzeugbauer Jacob Lohner den „Mixte“-Hybridantrieb, einen benzinmotorangetriebenen Dynamo, der Strom für die Batterie lieferte; die Radnabenmotoren ersparten damals Getriebe und Kraftübertragung.

Studien für Elektro-Hybridfahrzeuge nach heutigem Verständnis lassen sich bis in das Jahr 1972 zurückverfolgen, als der Amerikaner Victor Wouk einen Buick Skylark, der von General Motors zur Verfügung gestellt wurde, zu einem Hybridfahrzeug umrüstete. Grund hierfür war das 1970 ins Leben gerufene „Federal Clean Car Incentive Program“, das jedoch 1976 durch die Umweltschutzbehörde der USA gestoppt wurde. Auch an der TH Aachen wurden bereits in den 70er Jahren Hybridfahrzeuge aufgebaut, allerdings war der Kundennutzen außerordentlich gering.

Bis heute haben fast alle namhaften Automobilhersteller mit Hybridfahrzeugen experimentiert und sie teilweise bis zur Serienreife gebracht, wie Toyota Prius, Lexus RX 400 H oder Lexus GS 450 H zeigen. Der Toyota Prius verfügt über einen Benzin- und zwei Elektromotoren, die beide über ein Planetengetriebe an den Antriebsstrang gekoppelt sind.

- Weniger Seltene Erden in Magneten für Hybridfahrzeuge

- Permanent erregte Synchronmaschinen in hybriden Antrieben