Leistungshalbleiter für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

Das optimale Chipgehäuse einsetzen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

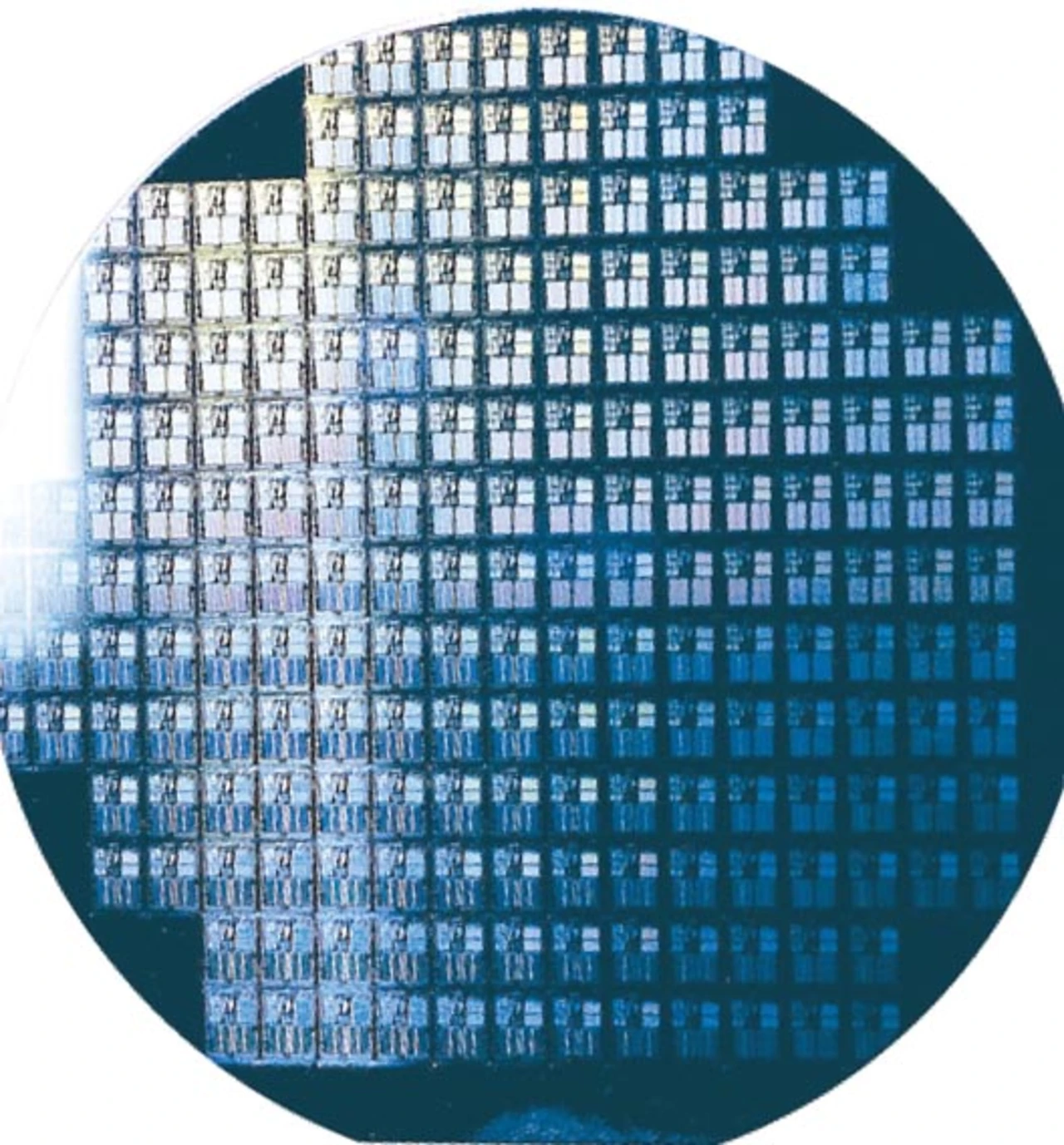

Diode und IGBT - Hand in Hand

Um einen optimalen Systemwirkungsgrad zu gewährleisten, muss eine geeignete Diode mit dem IGBT gepaart werden. In Bild 1 wird eine CooliRDiode Gen 2 eingeführt, eine ultraschnelle Ultra-Dünnwafer-680-V-Soft-Recovery-Diode, die für ein Schaltverhalten ohne Überschwingen sorgt. Err und Uf werden abhängig von der Anwendung aufeinander abgestimmt. Dabei sollte unbedingt beachtet werden, dass sich der Abgleich von Err und Uf für den Einsatz in einer Klimaanlage deutlich von dem unterscheidet, der für den Hauptwechselrichter benötigt wird. Demzufolge wird die Diodenfamilie von 24 bis 600 A auf jedem Strompegel in Abhängigkeit von einer typischen Applikation optimiert.

Jobangebote+ passend zum Thema

Darüber hinaus visieren Motorenhersteller alternative Lösungen zum Einsatz von Seltenen Erden an, die zwar optimale physikalische Eigenschaften haben, aber kostenintensiv und versorgungsunsicher sind. Motoren, die kleiner und leichter sind, die aber auch im Bereich 15–20 kHz betrieben werden müssen (im Vergleich zum herkömmlichen 5- bis 10-kHz-Band), breiten sich immer weiter aus. Daher müssen IGBTs und Dioden über ein gutes High-Speed-Schaltverhalten verfügen, um sicherzustellen, dass die Schaltverluste nicht in Bereiche abgleiten, die nicht mehr zu beherrschen sind. Höhere Frequenzen bedeuten darüber hinaus, dass auf die parasitären Induktivitäten geachtet werden muss, vor allem beim Packaging.

In der Frühzeit der Leistungshalbleiter lag der Fokus allein darauf, die Leistungsfähigkeit des Siliziums zu verbessern. Nachdem der Halbleiter immer besser geworden ist, richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Gehäuse als Serienelement im System – sowohl im elektrischen als auch im thermischen Pfad. Bild 2 verdeutlicht die Auswirkungen, die das Gehäuse auf das System haben kann – in der Regel kann selbst ein guter Halbleiter nur wenig zur Leistungssteigerung beitragen, wenn er in einem schlechten Gehäuse untergebracht ist.

- Das optimale Chipgehäuse einsetzen

- Diode und IGBT - Hand in Hand

- Nicht nur das Silizium zählt

- Optimale Gehäusetechnik

- Der Autor