Intelligent laden

Cloudbasierte Energiemanagementsysteme für die Ladeinfrastruktur

Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektroautos stehen Betreiber von Ladeinfrastruktur vor einer zentralen Herausforderung: Wie kann der steigende Strombedarf gedeckt werden, ohne das Netz zu überlasten oder unnötig hohe Kosten zu verursachen?

Besonders bei der Installation mehrerer Ladestationen an einem Ort sind effiziente Lösungen gefragt, um Gebäude- und Netzkapazitäten optimal zu nutzen. Intelligente Energiemanagementsysteme (EMS) bieten entscheidende Vorteile, indem sie die Last gezielt steuern und die verfügbare Energie effizient verteilen. Ein Beispiel hierfür ist der Reev Balancer, ein cloudbasiertes EMS, das eine kostengünstige und zuverlässige Alternative zu klassischen hardwarebasierten Systemen bietet.

Cloudbasiertes Energiemanagement: Flexibilität im Ladebetrieb

Ein modernes cloudbasiertes EMS optimiert das Lastmanagement von Ladeinfrastrukturen und ist idealerweise nahtlos in eine ganzheitliche Plattform für Lade- und Energiemanagement integriert (Bild 1). Das hat den entscheidenden Vorteil, dass Betreiber von Ladestationen sämtliche Funktionen über ein einziges Dashboard verwalten können, was den administrativen Aufwand erheblich reduziert und gleichzeitig eine effiziente Steuerung ermöglicht.

Ein weiterer zentraler Vorteil der Cloud-Lösung: Sie skaliert problemlos, auch für Installationen mit mehreren hundert Ladepunkten. Ohne zusätzliche Verkabelung bleibt die Installation einfach und kosteneffizient. Dies macht solche Systeme besonders attraktiv für mittlere bis große Ladeinfrastrukturen, etwa in Wohnanlagen, Unternehmen oder Parkhäusern. Das System verteilt die verfügbare Leistung statisch oder dynamisch auf die einzelnen Stationen oder Ladegruppen, verhindert Überlastungen durch intelligente Umverteilung und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, einzelne Ladepunkte, Nutzer oder Nutzergruppen zu priorisieren.

Technische Umsetzung des Lastmanagements: Ein Praxisbeispiel

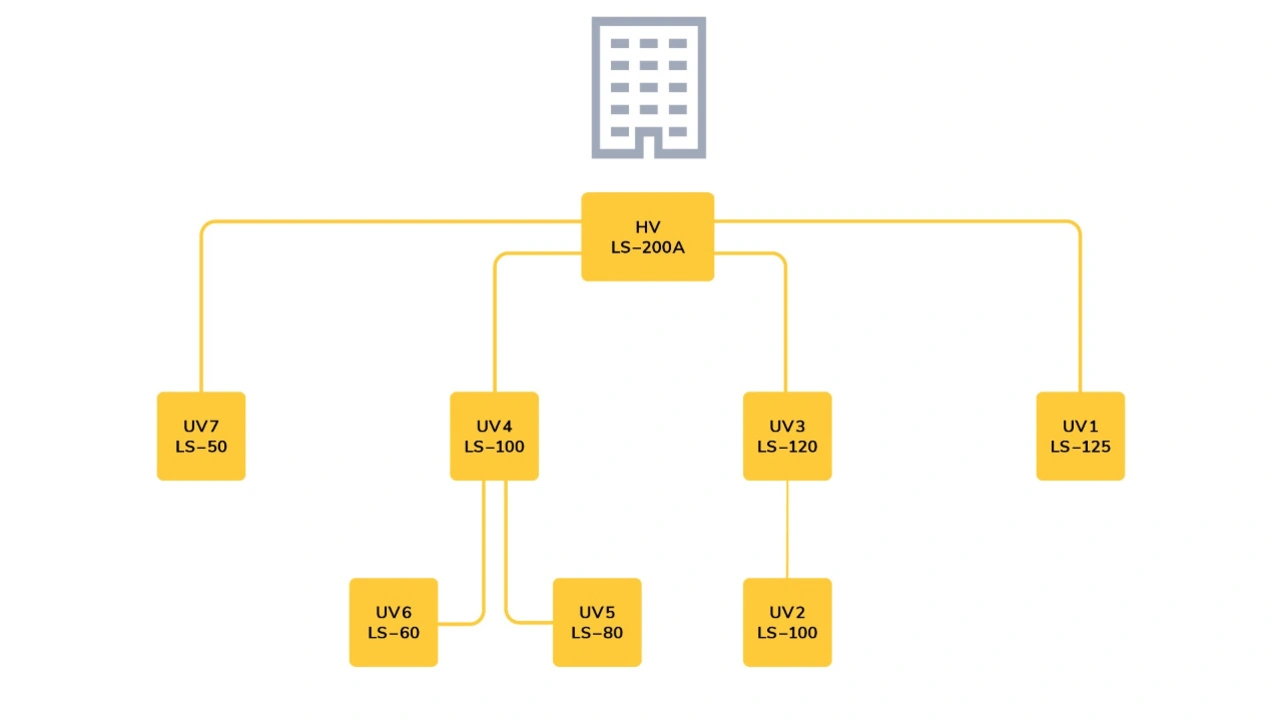

Ein Energiemanagementsystem wie der Reev Balancer verwendet ein präzises phasengenaues Lastmanagement, das durch die Dokumentation der Topologie der Ladeinfrastruktur sowie der Erfassung der Phasenrotation bei der Installation ermöglicht wird. Zur Veranschaulichung der technischen Details kann ein Beispielszenario dienen: Die dargestellte Topologie veranschaulicht eine typische Ladeinfrastruktur für ein Gebäude mit mehreren Ladepunkten (Bild 2).

Ein zentraler Hauptverteiler (HV) versorgt verschiedene Unterverteiler (UVs), die wiederum als Knotenpunkte für einzelne oder mehrere Ladepunkte fungieren. Durch diese hierarchische Struktur lässt sich die Last effizient verteilen und die Infrastruktur flexibel erweitern. Solche Konzepte finden häufig Anwendung, um die wachsende Nachfrage nach Elektromobilität zu bedienen.

In diesem Beispiel wird die elektrische Last von mehreren Unterverteilungen gesteuert, die jeweils spezifische Kapazitätsgrenzen haben. So liegt das Limit der Unterverteilung 3 (UV3) bei 120 A und ist direkt mit der Hauptverteilung (HV) verbunden. Im Gegensatz dazu hat die Unterverteilung 6 (UV6) ein Limit von 60 A, ist jedoch nicht direkt an die Hauptverteilung angebunden. Stattdessen erfolgt die Verbindung über die Unterverteilung 4 (UV4), die eine Zwischenebene in der Energieverteilung darstellt. Diese Informationen werden zusammengetragen und tabellarisch im System hinterlegt, damit die Software diese berücksichtigen kann (Tabelle 1).

| Limit (A) | Verbindungspunkt | |

|---|---|---|

| HV | 200 | |

| UV1 | 125 | HV |

| UV2 | 100 | UV3 |

| UV3 | 120 | HV |

| UV4 | 100 | HV |

| UV5 | 40 | UV4 |

| UV6 | 60 | UV4 |

| UV7 | 50 | HV |

Tabelle 1. Typische Gebäude-Ladeinfrastruktur: Die elektronische Last wird von mehreren Unterverteilungen mit unterschiedlichen Strom-Limits gesteuert.

Phasenrotation: Grundlage für stabile und effiziente Lastverteilung

Die Phasenrotation ist ein weiterer essenzieller Bestandteil eines effizienten und stabilen Energiemanagementsystems und spielt bei der Installation sowie beim Betrieb eine zentrale Rolle. Sie sorgt dafür, dass die Stromaufnahme der Ladeinfrastruktur gleichmäßig auf die drei Phasen des Drehstromnetzes verteilt wird – ein entscheidender Faktor zur Vermeidung von Schieflasten.

Grundlagen der Phasenrotation und Herausforderungen bei der Ladeinfrastruktur

In einem Drehstromsystem werden die drei Phasen L1, L2 und L3 idealerweise gleichmäßig belastet. In der Praxis treten jedoch durch ungleiche Lastverteilung sogenannte Schieflasten auf, die den Neutralleiter belasten und in extremen Fällen Spannungsungleichgewichte (Asymmetrie) im Netz verursachen können.

Diese Problematik ist besonders bei Verbrauchern relevant, die einphasig oder zweiphasig Leistung ziehen – wie es bei Plug-in-Hybridfahrzeugen (PHEV) und einigen batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) der Fall ist. Abhängig von der Netzstruktur und der Anzahl der angeschlossenen Ladepunkte kann es zu folgenden Herausforderungen kommen:

- Neutralleiterüberlastung: Im TN- oder TT-System muss der Neutralleiter den ungleichen Strom der Phasen ausgleichen. Bei hohen Ladeleistungen können so thermische Schäden oder in ungünstigen Fällen Ausfälle des Netzwerks entstehen.

- Spannungsasymmetrie: Durch unterschiedliche Lasten auf den Phasen kommt es zu Spannungsabfällen, die empfindliche elektronische Geräte im Gebäude stören oder Schäden an der Infrastruktur verursachen können.

- Störungen bei der Schutztechnik: Eine ungleichmäßige Lastverteilung kann dazu führen, dass Schutzgeräte wie FI- oder LS-Schalter fehlerhaft auslösen. Insbesondere bei großen Ladeparks ist dies ein Sicherheitsrisiko.

Phasenrotation: Beispielhafte Konfiguration

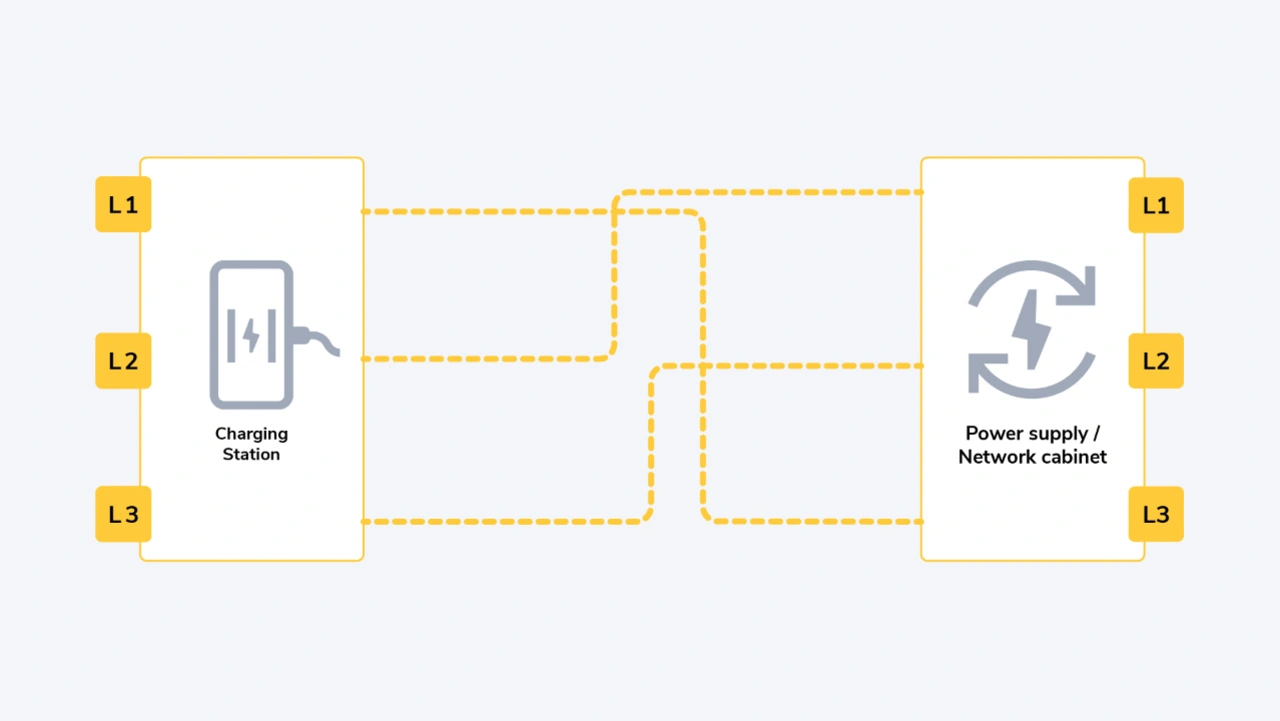

Ein korrektes Phasenmanagement ist entscheidend, um die Stabilität und Effizienz der Ladeinfrastruktur sicherzustellen. Anhand des Schemas in Bild 3 lässt sich die Phasenrotation exemplarisch nachvollziehen: Die Ladestation (L1 = Line1) ist innerhalb des Schaltschranks mit Phase 3 (L3 = Line3) verbunden. Diese Zuordnung wird in einer Konfigurationstabelle dokumentiert (Tabelle 2) und in das System eingespielt, sodass die Software weiß, wie die Phasenrotation stattzufinden hat.

| Ladestations-ID | Modell der Ladestation | Drehfeld-Richtung | Phasen-Rotation | Grenzwert | Verbindungs-Punkt |

|---|---|---|---|---|---|

| ABL_Beispiel | ABL eMH3 | R | L3 | 22 A | UV1 |

| ABL_Beispiel | ABL eMH3 | R | L2 | 22 A | UV1 |

| ABL_Beispiel | ABL eMH3 | R | L1 | 22 A | UV1 |

Tabelle 2. Konfigurationstabelle für ein korrektes Phasenmanagement.

Statisches und dynamisches Lastmanagement: Zwei Ansätze, ein Ziel

Im Betrieb eines Energiemanagementsystems kann die Lastverteilung sowohl statisch als auch dynamisch erfolgen. Beim statischen Lastmanagement wird die für die Infrastruktur verfügbare Leistung im Voraus festgelegt und bleibt über die gesamte Betriebsdauer konstant. Beim dynamischen Lastmanagement hingegen wird die Gebäudelast kontinuierlich überwacht und die verfügbare Leistung für die EV-Infrastruktur wird entsprechend in Echtzeit angepasst, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den Stromverbrauch zu maximieren. Beide Systeme achten darauf, die Schieflastgrenzen gemäß den lokalen Netzvorgaben, wie etwa der VDE-AR-N 4100, einzuhalten.

Diese Grenzen sind in Deutschland in der Regel auf maximal 20 A pro Phase festgelegt, für Österreich und die Schweiz liegt der Grenzwert bei 16 A pro Phase. Wenn eine Phase überlastet wird, reagiert das EMS automatisch, indem es die Ladeleistung an einphasig oder zweiphasig betriebenen Stationen anpasst. Sollte eine Überlastung auftreten, verschiebt das System die Last auf weniger belastete Phasen. Dies geschieht durch gezieltes Abschalten, Drosseln oder Hochfahren einzelner Ladepunkte.

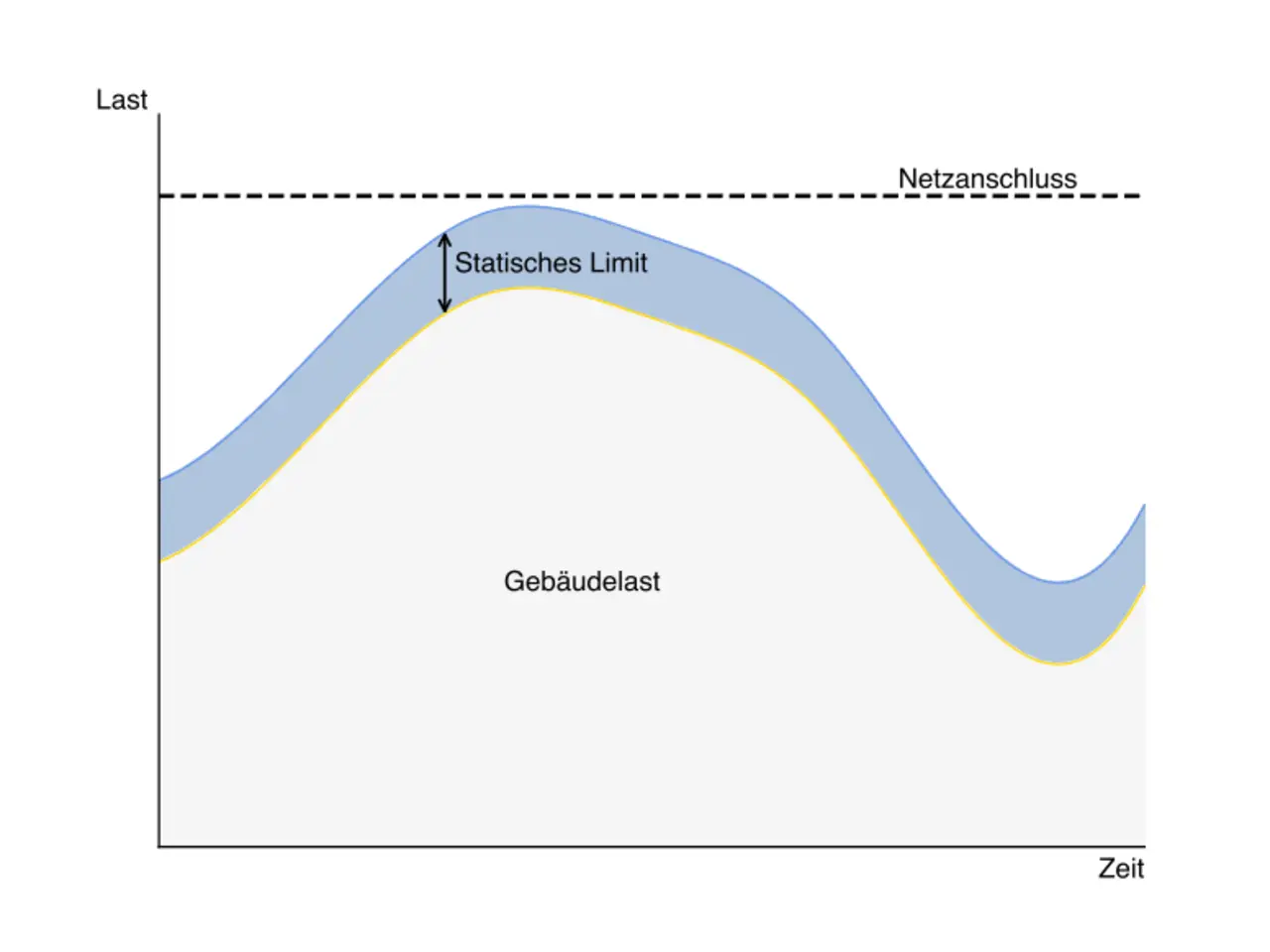

Statisches Lastmanagement

Beim statischen Lastmanagement wird die verfügbare Leistung im Voraus festgelegt und gleichmäßig auf die Ladepunkte verteilt. Das EMS sorgt dafür, dass Schieflasten und Überlastungen vermieden werden. Die intelligente Steuerung aus der Cloud ermöglicht es, einzelne Nutzer oder Nutzergruppen zu priorisieren. Zum Beispiel kann die verfügbare Leistung zugunsten eines Fahrzeuges mit niedrigem Akkustand umverteilt werden (Bild 4).

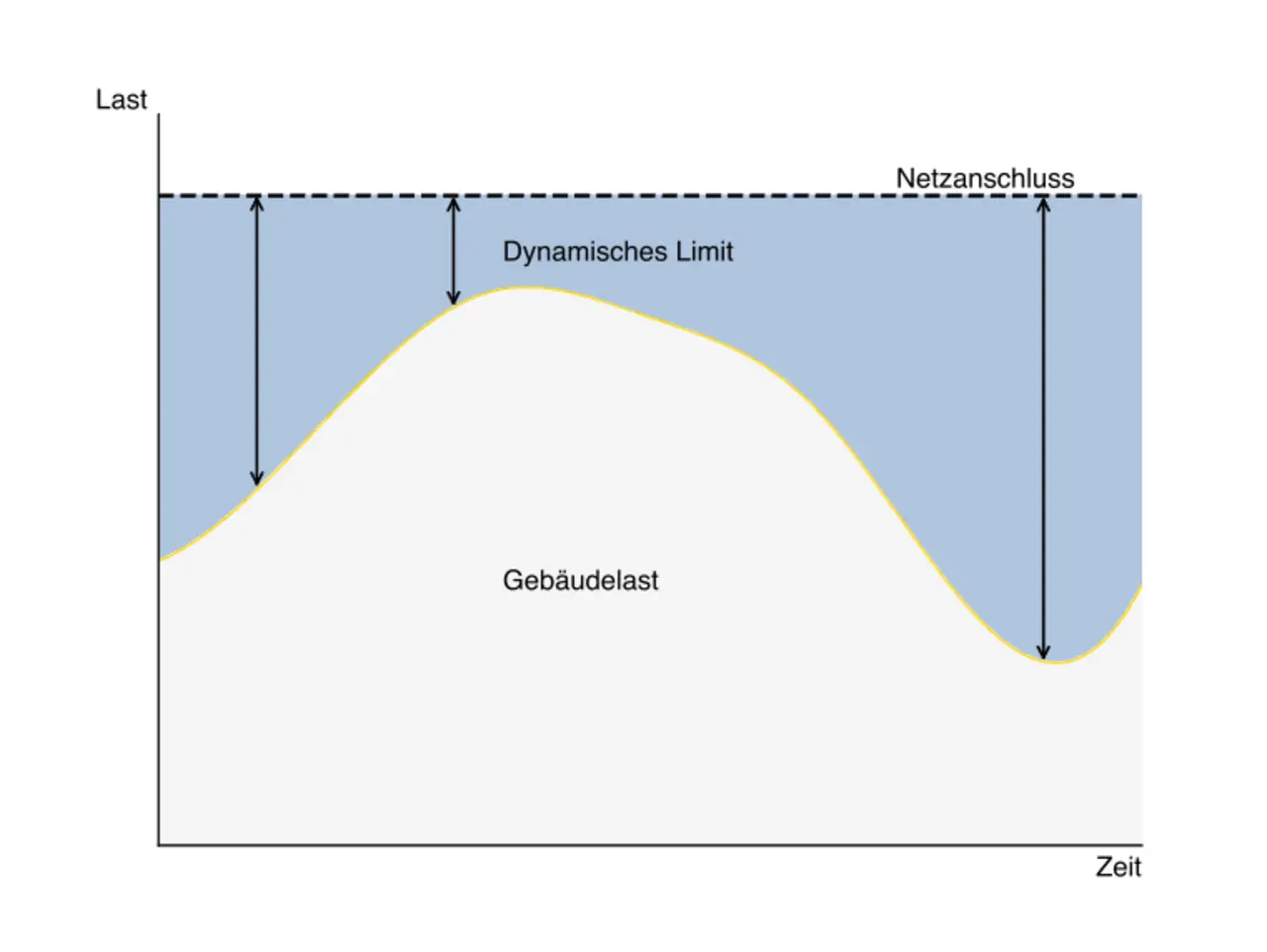

Dynamisches Lastmanagement

Dieser Ansatz ist flexibler und nutzt die verfügbare Leistung effizienter, da das System die aktuelle Stromnutzung in Echtzeit überwacht. Dazu benötigt es ein Gateway, das vor Ort installiert wird. Es misst die Gebäudelast kontinuierlich und stellt sicher, dass die verfügbare Kapazität optimal verteilt wird. Dadurch werden Netzüberlastungen vermieden, während gleichzeitig eine Mindestversorgung für alle Ladestationen gewährleistet bleibt (Bild 5). Beide Ansätze verhindern Verbrauchsspitzen und reduzieren die Betriebskosten – wichtige Faktoren, um Ladevorgänge netzdienlich zu gestalten.

Die Technik hinter dem dynamischen Lastmanagement

Für ein dynamisches Lastmanagement muss der Bedarf des gesamten Gebäudes kontinuierlich überwacht werden. So kann das System die richtige Menge an Strom für die Ladestationen zuweisen und Überlastungen der Infrastruktur vermeiden. Ein zentrales Element dabei ist im Beispiel reev Balancer ein Gateway, das vor Ort installiert wird und als Schnittstelle zwischen den Ladepunkten und der Cloud fungiert. Das Gateway besteht aus zwei Hauptkomponenten:

- Energiezähler: Dieser misst kontinuierlich den Stromverbrauch des Gebäudes und liefert die notwendigen Daten zur Überwachung der Last.

- IoT Gateway: Es überträgt die Messdaten an die Cloud, wo das EMS sie analysiert und eine optimale Lastverteilung sicherstellt.

Die Echtzeitdaten ermöglichen es dem EMS, die Ladepunkte dynamisch anzupassen, sodass die Netzkapazität stets optimal genutzt wird und Überlastungen der Infrastruktur vermieden werden.

Wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende

Ein intelligentes Energiemanagementsystem ermöglicht es Ladeinfrastrukturbetreibern, die steigenden Anforderungen der Elektromobilität effizient zu meistern. Mit einer präzisen Laststeuerung und der Möglichkeit, Ladestationen oder Gruppen nach Bedarf zu priorisieren, kann das System zuverlässig betrieben werden, ohne das Netz unnötig zu belasten. Durch die Integration in eine cloudbasierte Plattform werden nicht nur Kosten gesenkt, sondern auch die Flexibilität und Skalierbarkeit für zukünftige Erweiterungen gewährleistet.

Der Autor

Dr. Moritz Bohland

ist Head of Business Operations bei Reev.