Autonomes Fahren

Umwelterkennung nach ISO 26262

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Maßnahmen an der Sensorarchitektur

Die Sensorarchitektur muss genügend Redundanzen aufweisen, sodass vor der Objektfusion das Erkennen aller Hindernisse auch dann noch stattfindet, wenn einzelne Sensoren plötzlich ausfallen. Die beste Redundanz ist dabei diejenige, die kreuzweise über die verschiedenen Technologien läuft.

Das ist der Fall, wenn beispielsweise Radfahrer nicht nur über Kameras erkannt werden, sondern auch durch Radarsysteme. Das ist zwar softwaretechnisch sehr aufwendig, aber nicht unmöglich. Auf diese Weise wird verhindert, dass mehrere Systeme gleicher Art von derselben Behinderung systematisch beeinträchtigt und für Objekte im wahrsten Sinne des Wortes blind sind, zum Beispiel Kamerasysteme bei dichtem Nebel.

Agilität der Sensorikauswertung

Zu der Anpassung an die graduell bewertete Leistungsfähigkeit der Umweltsensorik gehört eine hohe Reaktivität. Eine mögliche Realisierung wäre das periodische Durchführen von Selbsttests während der Applikation. Die Reaktionszeiten sollten natürlich an die Verkehrssituation, wie Autobahn, Stadtverkehr, das Vorhandensein von Fahrspuren etc. und an die Fahrzeuggeschwindigkeit angepasst sein.

Jedem Autofahrer ist sicher das typische Szenario bekannt, wenn die tief stehende Sonne aufgrund der Straßenführung plötzlich im flachen Winkel auf die Frontscheibe trifft. Das ist auch für die Kamerasysteme eine extreme Herausforderung. Tief stehende Sonne muss aber keine plötzlich eintretende, unerwartete Behinderung sein, sie kann zum Beispiel durch Auswertung der Tageszeit und der Routenplanung antizipiert werden, was in die Berechnung der sicheren Fahrzone eingehen würde.

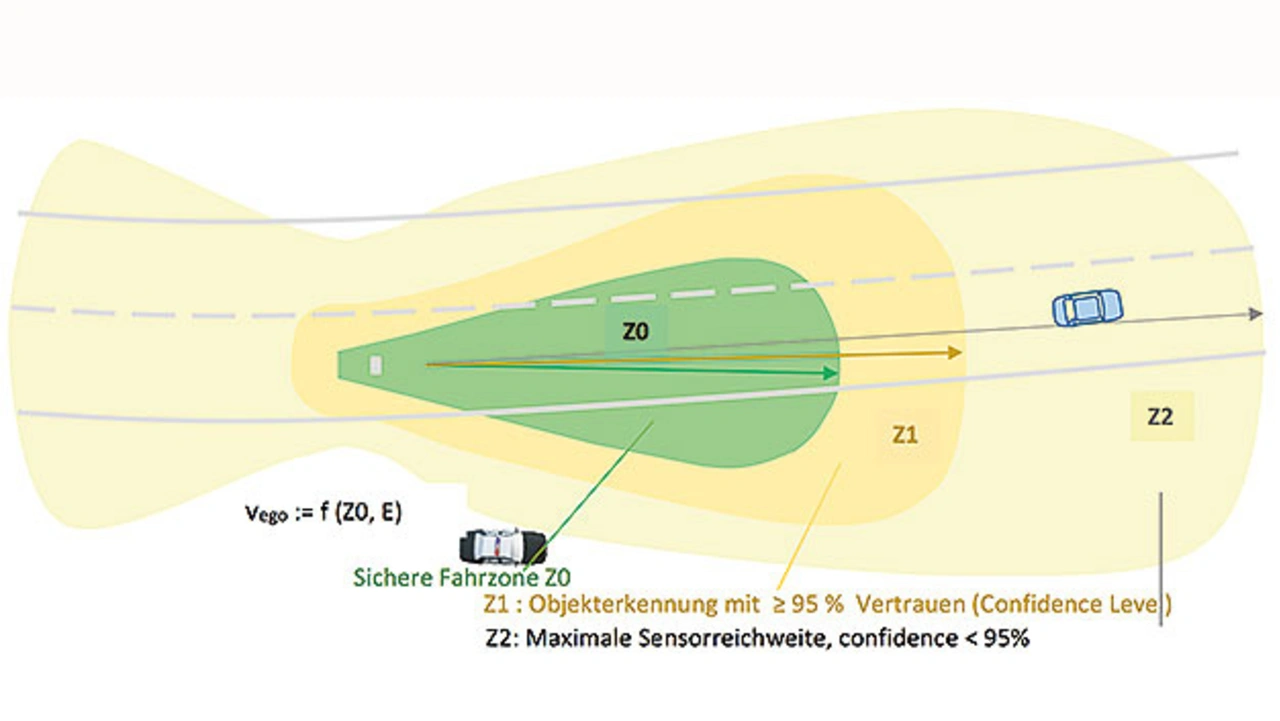

Sichere Fahrzone

Eine der wichtigsten Reaktionen auf die Performance-Einbußen ist die kontinuierliche Anpassung einer sicheren Fahrzone (Bild 2), fortlaufend berechnet und verfügbar. Ein gutes Analogon zur menschlichen Fahrweise ist die Anpassung an die Sichtverhältnisse, also zum Beispiel in einer engen, uneinsichtigen Kurve die Geschwindigkeit so anzupassen, dass der Fahrer im Falle von plötzlich auftauchendem Gegenverkehr nicht in eine unbeherrschbare Lage gerät. Ein anderes Beispiel ist die oben erwähnte, tief stehende Sonne.

Mit umfangreichen SOTIF-Tests und -Maßnahmen wird diese Reichweite gebrauchstüchtig und sicher gestaltet. Beim plötzlichen Auftauchen von Verkehrsteilnehmern, die unausweichlich in die Fahrbahn geraten, muss das Fahrzeug sicher zum Stehen gebracht werden können. Eine ständige Überprüfung der Sensorleistung soll ansonsten das Fahren weitgehend »fail operational« ermöglichen, in der untersten Leistungsstufe vergleichbar zu einem Fahrzeugnotlauf, wenn von der Motorsteuerung Überlast erkannt wird, bevor als letzte Lösung ein Liegenbleiben erzeugt wird.

Die HARA-Analyse muss entsprechende Voraussetzungen aufstellen und bei Fehlerursachen, die auf mangelhafte Umwelterkennung hinauslaufen und im herkömmlichen Konzept zu einem ASIL geführt hätten, die Abschwächung »Qualitätsmanagement ausreichend« ergeben.

Alle Vorteile auf einen Blick

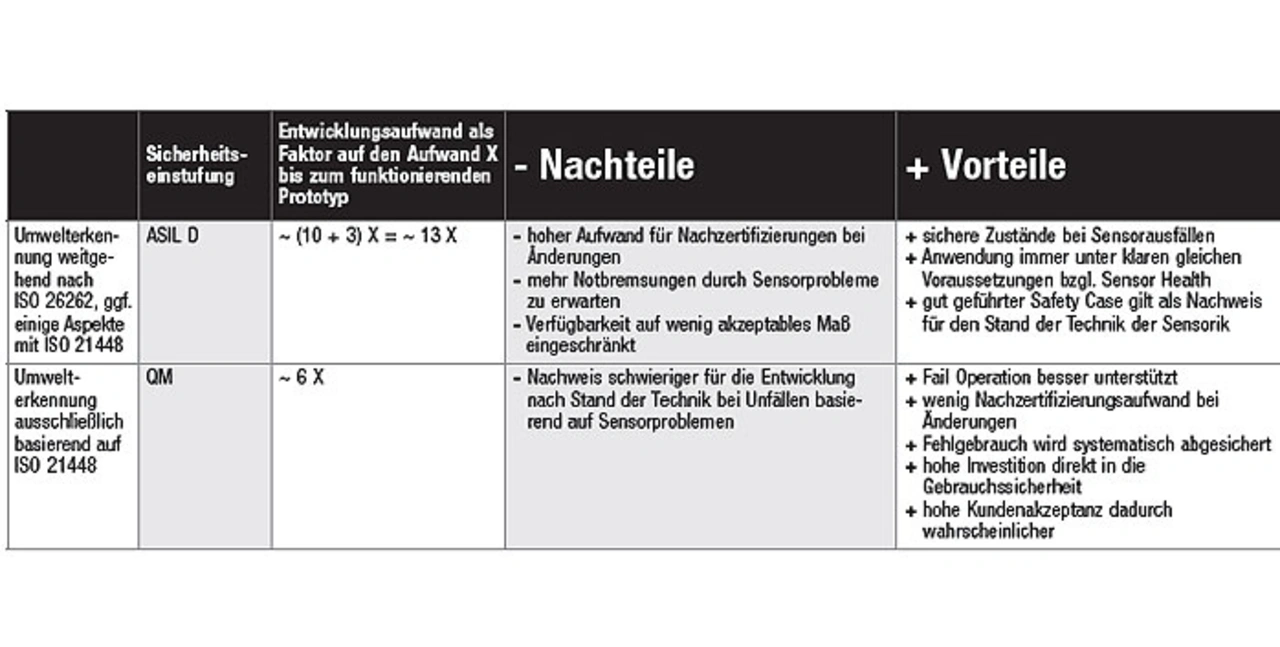

Die Umwelterkennung für das autonome Fahren ohne Lasten seitens der ISO 26262 birgt erhebliche Vorteile:

- Geringere Entwicklungskosten (Tabelle) insbesondere im preissensitiven Bereich der Sensorik

- Kürzere Entwicklungszeiten durch Wegfall vieler Einzelsicherheitsnachweise

- Vermeidung von Nachzertifizierungen von Sensoren. Wenn die Umwelterkennung dagegen als sicherheitsrelevant eingestuft ist und aufgrund von neuen Regelungen die Software in der Sensortechnik zu ändern ist, müssen auch immer wieder mit dem kompletten Prozess für die funktionale Sicherheit die Sicherheitszertifikate nachgezogen werden. Änderungen sind aber viel eher in der Umwelterfassung zu erwarten als im Antriebsbereich der Fahrzeuge. Auf der Basis des hier vorgestellten Sicherheitskonzeptes können sichere Plattformen für den Antrieb entwickelt, eingefroren und flexibel für weitere autonome Fahrzeugvarianten wiederverwendet werden. Ein Upgrade des Sicherheitszertifikates für ein autonomes Fahrzeug ist insgesamt weniger komplex und mit weniger formalem Aufwand verbunden.

- Es könnten Standards für automobilrelevante Umweltdaten erschaffen werden, mit denen weltweit unter gleichen Voraussetzungen die Entwicklung weiter vorangetrieben wird.

- Bessere Produktqualität, weil in Gebrauchssicherheit investiert wird anstatt in möglicherweise zu abstrakte funktionale Sicherheitsmaßnahmen und dadurch gibt es

- Bessere Voraussetzungen für das Erreichen einer Kundenakzeptanz für die angebotenen autonomen Funktionen.

Literatur + Links

[1] Multimodale Sensorik. Konzepte der Umwelterkennung/-Modellierung, Leitfaden des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, 2013.

[2] Prädiktion von maschineller Wahrnehmungsleistung beim autonomen Fahren; Klaus Dietmayer, Univ. Ulm, 2015.

[3] Visualisierung, Klassifikation und Fusion von Sensordaten, at - Schweizer Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik, BL Verlag AG, Zürich, 12.2020.

[4] 30 Milliarden intelligente Sensoren bis 2020; Pressemitteilung Roland Berger, 1.3.2017.

[5] Testszenarien für Autonomes Fahren; Elektronik Automotive 11.2020.

[6] ISO/PAS 21448:2019, First Edition: Road vehicles – Safety of the intended functionality

Der Autor

Roland Rathmann

war selbstständiger Mitarbeiter bei diversen Batterieherstellern und beim TÜV SÜD automotive, besuchte dort Fachkurse und unterstützte als Safety Manager die Automobilhersteller Porsche und BMW sowie zahlreiche Zulieferer wie Webasto, Continental, Dräxlmaier, Bosch, Brose, Thyssen-Krupp und andere. Seine Themenschwerpunkte liegen in den Bereichen Hochvoltanwendungen, funktionale Sicherheit, Gebrauchssicherheit, Testautomation sowie Anforderungsmanagement.

- Umwelterkennung nach ISO 26262

- Maßnahmen an der Sensorarchitektur