Sensorik in der Industrie 4.0

Abstände messen mit Radarsensoren

Auch in der Industrie setzen sich Radarsensoren zur Messung von Geschwindigkeit und Abstand zunehmend durch. Doch wie funktionieren solche Messungen technisch, welche Frequenzbänder stehen dafür bereit, und für welche Anwendungen ist die Radarsensorik gut geeignet?

Zu Unrecht erzeugt der Begriff »Radar« bei vielen von uns ein mulmiges Gefühl, weil damit zumindest unterbewusst die Verbindung zur Radarfalle hergestellt wird. Inzwischen gibt es viele Applikationen, die Radarsensoren enthalten und die uns das tägliche Leben einfacher machen. Die Tür öffnet sich im Eingang des Supermarkts zuverlässig mit einem Bewegungsmelder, der auf Radar beruht. Die Abstandskontrolle im Kfz wird über Radarsensoren gesteuert, die Dauer der Grünphasen an Ampeln wird mittels Radarsensoren je nach Verkehrsaufkommen optimiert. Auch in weniger offensichtlichen Fällen tun Radarsensoren ihren Dienst, etwa zur Messung der Fließgeschwindigkeit von Schmutzwasser im Abwasserkanal oder bei der Messung der Bodenfeuchte im Ackerboden. Auch in der Indus- trie werden sich Radarsensoren weiter durchsetzen, und zwar überall dort, wo berührungslos Geschwindigkeiten und Abstände gemessen werden sollen.

Im Beitrag geht es kurz um die theoretischen Grundlagen der Geschwindigkeits- und Abstandsmessung mit Radar sowie die beiden Frequenzbänder, die in diesem Zusammenhang wichtig sind, das K- und das V-Band. Danach folgt die Beschreibung eines neuen V-Band-Moduls des Herstellers RFbeam, das Abstände mit hoher Genauigkeit messen kann. Mit ihm lassen sich beispielsweise Füllstände in Silos messen oder der Raum vor selbstfahrenden Fahrzeugen nach Hindernissen absuchen.

Geschwindigkeit und Abstände mit Radar messen

Wird eine elektromagnetische Welle an einem sich bewegenden Objekt reflektiert, so ändert sich die Frequenz dieser zurückgestreuten Welle, und die Frequenzänderung ist abhängig von der relativen Bewegungsrichtung und der Relativgeschwindigkeit zwischen Sender und Empfänger.

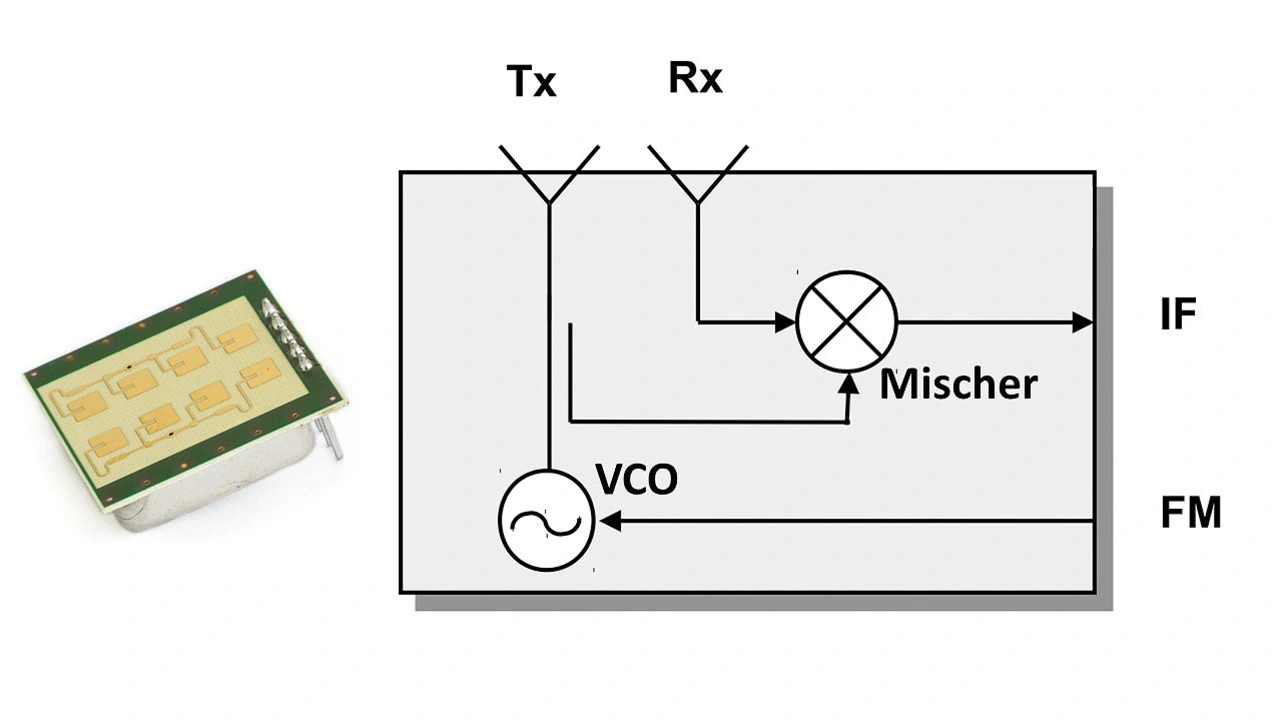

Man nennt dieses Phänomen den Dopplereffekt. Bei analogen Radarsensoren (Bild 1) befinden sich der Radarsender und der Empfänger mitsamt den nötigen Antennen in einem Gehäuse, und die interne HF-Schaltung (Mischer) ermittelt die Differenzfrequenz (Zwischenfrequenz) zwischen der ausgestrahlten und der am Objekt reflektierten Welle. Aus dieser Differenzfrequenz, die am Ausgangspin IF des Moduls ausgegeben wird, lassen sich mittels einer einfachen mathematischen Formel theoretisch die Geschwindigkeit und die Bewegungsrichtung des reflektierenden Objekts ermitteln. Die Messung der Geschwindigkeit über den Dopplereffekt ist für Radarsensoren »eine einfache Übung«. Etwas schwieriger wird es, wenn Abstände (Distanzen) zu messen sind. Wir besprechen hier das FMCW-Verfahren (Frequency Modulated Continuous Wave), das gegenüber anderen Verfahren zur Abstandsmessung wie etwa FSK (Frequency Shift Keying) einige Vorteile hat.

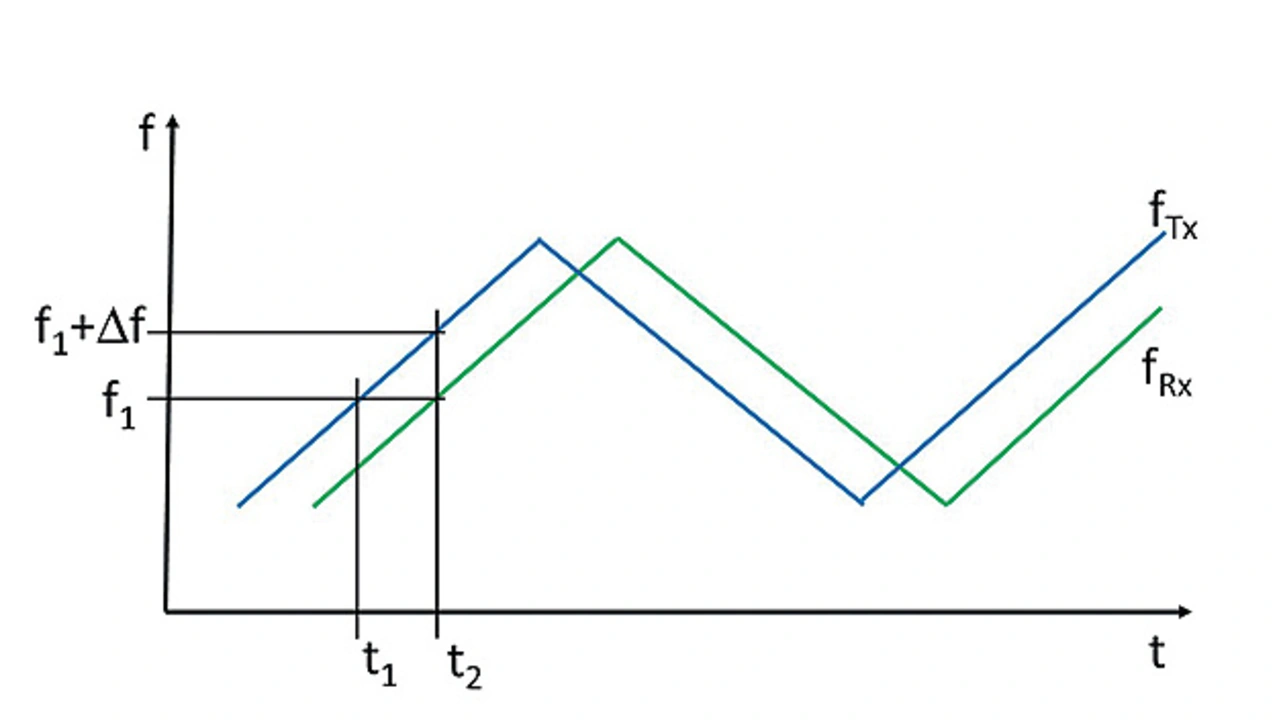

Beim FMCW-Verfahren wird im Vergleich zum klassischen Doppler-Sensor die Sendefrequenz nicht konstant gehalten, sondern in Form eines Dreiecksignals am Eingang FM periodisch zwischen zwei Frequenzgrenzen verändert (moduliert), wie in Bild 2 dargestellt. Betrachten wir den Fall, dass sich das abzutastende Objekt nicht bewegt. Wird zu einem Zeitpunkt t1 die Frequenz f1 ausgesendet und zu einem vom Abstand zwischen Radarmodul und Objekt abhängigen Zeitpunkt t2 die Welle wieder empfangen, so hat die reflektierte Welle Rx zum Zeitpunkt t2 zwar nach wie vor die gleiche Frequenz f1 (das Objekt soll ja stationär sein), aber die Sendefrequenz hat sich in der Zwischenzeit aufgrund der dreiecksförmigen Modulation der Sendefrequenz um einen Betrag ∆f verändert. Somit ergibt sich trotz stationärem Messobjekt zum Zeitpunkt t2 eine Differenzfrequenz ∆f, aus der der Abstand zwischen Radarmodul und Messobjekt rechnerisch ermittelt werden kann.

Wir haben bisher noch nicht über die Frequenzen und Frequenzbänder gesprochen, die dafür Anwendung finden. Bis vor wenigen Jahren wurde für Radarsensoren hauptsächlich das K-Band verwendet, das den Bereich 24,000 bis 24,250 GHz abdeckt. Dieses sogenannte ISM-Band ist ohne Lizenzgebühren nutzbar, es weist aber mit 250 MHz eine relativ geringe Bandbreite auf. Im FMCW-Verfahren hängt die erreichbare Messauflösung aber von der Bandbreite ab, sodass sich im K-Band nur Auflösungen bis hinunter zu 0,75 m realisieren lassen. Dies ist für Anwendungen in der Verkehrstechnik brauchbar, für industrielle Anwendungen aber meist nicht ausreichend.

Für industrielle Anwendungen mit Distanzmessung finden daher hauptsächlich V-Band-Sensoren im 60-GHz-Bereich Anwendung. Der große Vorteil dieses Bands ist, dass die Modulationsbandbreite mit bis zu 7 GHz deutlich größer ist und damit die Ortsauflösung bei FMCW-Messungen im Bereich weniger Zentimeter liegt. Beide Frequenzbänder dringen durch Glas, trockenes Holz oder viele Kunststoffe problemlos hindurch; als detektierbare Objekte (sogenannte Targets) eignen sich Gegenstände aus Metall (Autos) oder solche, die Wasser enthalten (z. B. Personen, Tiere, feuchte Erde). Die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit dämpft die Radarstrahlen, sodass sich diese beiden Bänder nur für Messbereiche unter wenigen hundert Metern eignen, was für industrielle Zwecke oder Verkehrstechnik vollkommen ausreicht, für militärische Anwendungen beispielsweise aber nicht.

| Radarprodukte aus der Schweiz |

|---|

| Das Unternehmen RFbeam Microwave hat seinen Sitz im schweizerischen St. Gallen. RFbeam ist Partner für Standard- und kundenspezifische Radarprodukte, Ingenieurdienstleistungen und Anwendungssupport. Die Fertigung erfolgt bei ausgewählten und ISO-zertifizierten Produktionspartnern. RFbeam ist ein Partner mit einem weltweiten Kundenstamm, der Mikrowellensensoren und -lösungen im Nahbereich für Industrie- und OEM-Kunden entwickelt und herstellt. RFbeam ist auch ein Spezialist für Antennendesign und allgemeine Mikrowellenschaltungstechnik. Die Produkte werden in Bewegungs- und Industriesensoren, Verkehrsüberwachungs- und Analysesystemen, Sportmessgeräten und vielen anderen Anwendungen eingesetzt. |

Vom analogen Radarmodul zum Digitalradar

Möchte man Radarsensoren nur als Bewegungsmelder verwenden, ohne an der Geschwindigkeit des Objekts interessiert zu sein, genügen zur Si- gnalauswertung eine Verstärkerstufe und ein Komparator, der das Differenzsignal IF lediglich über seine Amplitude auswertet. Sobald jedoch die Geschwindigkeiten über den Dopplereffekt genau ermittelt werden oder gar Abstände mittels FMCW gemessen werden sollen, sieht man sich mit dem Problem konfrontiert, dass das Differenzsignal zwischen emittierter und reflektierter Welle in der Praxis keine reine Einzelfrequenz ist, sondern ein Gemisch aus vielen Frequenzen. Dies liegt daran, dass die Objekte normalerweise eine räumliche Ausdehnung haben, sodass die Reflexion an vielen, unterschiedlich weit vom Radarsender entfernten Punkten stattfindet, die zudem oft mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in Bewegung sind – z. B. die pendelnden Arme einer Person, die auf den Radarsender zugeht. Zur Ermittlung des Frequenzmaximums dieses Frequenzgemisches, aus dem dann beispielsweise die Geschwindigkeit oder der Abstand des Objekts ermittelt werden kann, muss das Differenzsignal einer Fourier-Analyse (FFT) unterzogen werden.

Bei rein analogen Radarmodulen mussten Anwender die FFT und die anschließende Interpretation des Ergebnisses übernehmen. Weil besonders im Fall der Abstandsmessung durch FMCW die praktische Durchführung der Si- gnalauswertung (Synchronisation der FFT mit der Modulation des Senders) viel Radar-Erfahrung benötigt, lag der Schritt nahe, diesen kritischen Schritt im Radarmodul selbst durchzuführen, was nicht zuletzt durch den rasanten Anstieg der Rechenperformance bei kleinen und mittelgroßen Mikrocontrollern möglich wurde. Über digitale Schnittstellen bekommen Anwender aufbereitete Daten über Geschwindigkeit, Anzahl der Objekte, Abstand oder Winkelposition. Ein spezielles Radar-Know-how ist bei den integrierten Modulen praktisch nicht mehr erforderlich. Solche anwenderfreundlichen Radarmodule mit integrierter Signalauswertung nennt man Digitalradarmodule.

- Abstände messen mit Radarsensoren

- Das neue V-LD1-Modul von RFbeam