Kontaktlose Energieübertragung

Leistungsregelung nach Qi-Standard

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Nachrichtenübertragung im Regelkreis

Das Senden einer Nachricht ist die einzige Möglichkeit in einem Qi-Wireless-Power-System, um die aktuelle Regelabweichung vom Leistungsempfänger zum Leistungssender zu übertragen.

Deshalb ist die Nachrichtenfunktion von entscheidender Bedeutung. In einem Qi-Wireless-Power-System kann der Leistungssender die Regelabweichung ohne diese Nachrichtenübertragung nicht erhalten und der Leistungssender kann folglich auch keinen Regelkreis betreiben.

Nachrichten werden im Qi-Standard über Datenpakete ausgetauscht, die explizite Informationen in den Headern enthalten (Bild 3). Bytes haben Parität und das Paket hat eine Prüfsumme. Bits werden zweiphasig kodiert, um Symbole zu erzeugen.

Die vom Leistungsempfänger gesendeten Symbole werden »in-band« an den Leistungssender übertragen. Dazu ändert der Leistungsempfänger seine Impedanz je nach Symbolzustand. Da der Leistungsempfänger mit dem Leistungssender gekoppelt ist, kann der Leistungssender die Änderung der Impedanz erfassen.

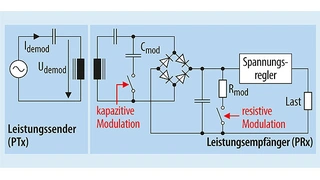

Durch das Zuschalten eines Kondensators Cmod (kapazitive Modulation) oder eines Widerstandes Rmod (resistive Modulation) oder sogar einer Kombination aus Cmod und Rmod (Bild 4) kann der Leistungsempfänger seine Impedanz ändern.

Nachrichtenübertragung im Regelkreis, Bilder 3-5

Da die Impedanzmodulation des Leistungsempfängers die Impedanz des Sender-Resonanzkreises ändert, kann der Leistungssender die Symbole erfassen indem er

- der Spannungsänderung am Knoten zwischen Sendespule und Kondensator misst (siehe Bild 4, Udemod),

- die Änderungen der Spulenstromstärke auswertet (siehe Bild 4, Idemod) oder

- die Phasenänderungen der Amplitude am Resonanzkreis detektiert.

Der durch die Kopplung von Leistungssender und Leistungsempfänger gebildete Resonanzkreis weist eine sehr komplexe Impedanz auf, die durch die Art der für den Leistungssender und den Leistungsempfänger eingesetzten Schaltung, den Kopplungsfaktor zwischen Sender- und Empfängerspule und durch Lastschwankungen auf Empfängerseite beeinflusst wird. Deshalb kann es in einigen Fällen vorkommen, dass die vom Leistungsempfänger ausgeführte Impedanzmodulation auf der Sendeseite keine Variation der Spannung Udemod, der StromstärkeIdemod oder der Phase erzeugt. Obwohl es also für den Leistungssender möglich ist, ein Modulationssignal zu verpassen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass alle drei für die Demodulation geeigneten Signale – Spannung, Strom und Phase – gleichzeitig keine auswertbaren Informationen liefern.

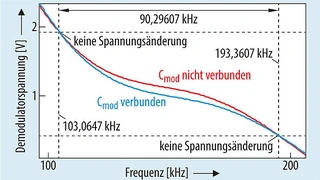

Das Diagramm in Bild 5 zeigt mit dem per Simulation ermittelten Verlauf der Spannung Udemod, in Abhängigkeit von der Frequenz, den Einfluss der kapazitiven Impedanzmodulation – für eine gegebene Konfiguration von Empfängerlast und Sender-Empfänger-Kopplung. Bei 150 kHz hat der im Leistungsempfänger zur Impedanzmodulation geschaltete Kondensator (Cmod) einen signifikanten Einfluss auf die Spannung Udemod im Leistungssender. An zwei Punkten jedoch, bei 103 kHz und 193 kHz, hat der Kondensator Cmod keinen Einfluss auf Udemod.

Es gibt also tatsächlich einige Arbeitspunkte, für die das Erfassen der Spannung Udemod kein demodulierbares Signal liefert – im Falle des für Bild 5 simulierten Beispiels bei 103 kHz und 193 kHz.

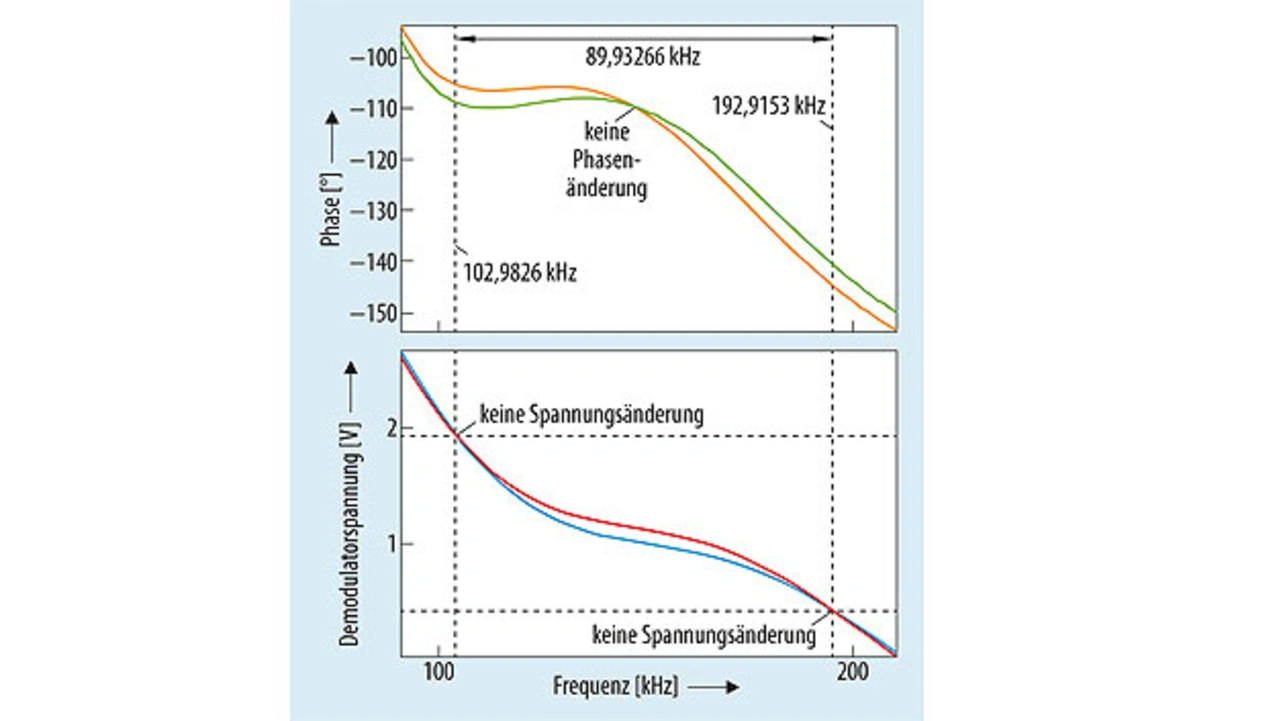

Nun lohnt es sich, das Phasenverhalten der Amplitude des Resonanzkreises im exakt gleichen Betriebszustand zu analysieren (Bild 6). Eine Phasenänderung, die durch den Modulationskondensator Cmod im Leistungsempfänger verursacht wird, lässt sich außer bei 138 kHz detektieren. Bei 138 kHz ist die Udemod-Variation durch Cmod jedoch signifikant. Ebenso ist die Phasenänderung signifikant, wenn die Udemod-Variation Null ist, bei 103 kHz und 193 kHz.

Durch die Kombination der beiden Demodulationspfade kann ein Leistungssender dann Nachrichten des Leistungsempfängers bei jeder Betriebsfrequenz demodulieren. Basierend auf Bild 6 würde der Leistungssender zur Demodulation der Symbole Udemod im mittleren Frequenzbereich um 150 kHz und die Phase in den Frequenzbereichen um 100 kHz und um 200 kHz verwenden.

Die Variation der Gesamtimpedanz des gekoppelten Resonanzkreises aus Sender und Empfänger eignet sich zur Nachrichtenübertragung.

Zur Impedanzmodulation kann, wie in Bild 4 eingezeichnet, im Leistungsempfänger auch ein Widerstand (Rmod) genutzt werden, der durch Zuschalten einen zusätzlichen Stromfluss verursacht. Jedoch kann diese Stromänderung leicht durch Rauschen gestört werden, das durch eine variable Last verursacht wird. Wenn das Rauschen des Laststroms die für die Impedanzmodulation genutzte Bandbreite belegt, können die Nachrichtensymbole gestört werden. Die durch Rauschen verursachte Stromänderung würde sich in der Demodulation im Leistungssender wie die durch Rmod verursachte Stromänderung auswirken.

Darüber hinaus verhält sich der Resonanzkreis nicht symmetrisch, wenn der Modulationsschalter schließt, d. h. eine Impedanz parallel hinzufügt, und öffnet, d. h. eine parallele Impedanz entfernt. Diese Asymmetrie kann zu einem asymmetrischen Puls-Pause-Verhältnis der Symbole führen.

Schlüsselfunktion: Demodulation

Eine kontaktlose Energieübertragung nach dem Qi-Standard arbeitet mit einem Resonanzkreis mit hoher Güte. Die binäre Modulation der Impedanz kann den Resonanzkreis zu niederfrequenten Schwingungen anregen. Diese Schwingungen können die Nachrichtensymbole beschädigen, sodass der Demodulator im Leistungssender die Nachrichten des Leistungsempfängers nicht fehlerfrei verarbeiten kann.

Die Demodulation der Nachrichten im Leistungssender ist in der Tat eine Herausforderung. Je nach Arbeitspunkt können einige der für die Demodulation genutzten Knoten kein verwertbares Signal liefern. Darüber hinaus können die im Leistungssender zur Demodulation herangezogenen Signale auch durch die Art der Empfängerschaltung und die Belastung des Leistungsempfängers geschwächt werden. Die Demodulationsfähigkeit des Leistungssenders bleibt jedoch entscheidend, um zumindest den Regelkreis zu schließen. Das Qi-Protokoll enthält sogar einige Nachrichten, die decodiert werden müssen, aber im Fehlerfall nicht wiederholt übertragen werden – einschließlich Identifikation, Konfiguration, Ende der Übertragung und weitere. Die Zuverlässigkeit der Demodulation muss also hoch sein.

Um eine hohe Zuverlässigkeit und Qualität der Demodulation zu erreichen, bietet es sich an mehrere Demodulationspfade parallel zu verwenden, wie es STMicroelectronics in seinen Controllern für Wireless-Power-Sender der STWBC-Familie realisiert hat (Bild 7). Die erste gültige decodierte Nachricht – Parität und CRC korrekt – wird an die folgende Stufe übertragen.

Da die gewählten Pfade eine gewisse Orthogonalität in Bezug auf das Fehlen des Modulationssignals aufweisen, ermöglicht es der Einsatz mehrerer paralleler Demodulationspfade, systematisch einen Pfad mit detektierbarem Modulationssignal zu finden.

Darüber hinaus lässt sich mit der parallelen Demodulation über mehrere Pfade die durch unterschiedliche Leistungsempfänger und Lastvariationen herrührende Schwächung des Modulationssignals besser kompensieren, als es mit nur einem Demodulationspfad möglich ist. Eine vom Leistungsempfänger verursachte Schwächung des zu demodulierenden Nachrichtensignals wirkt sich nämlich unterschiedlich auf die zur Signalerfassung genutzten Messpunkte aus. Eine Erhöhung der für die Demodulation genutzten Messpunkte steigert folglich die Chance, die gesendete Nachricht korrekt zu decodieren. Darüber hinaus ermöglicht die parallele Demodulation das Empfangen von Nachrichten, auch wenn ein Pfad während der Übertragung einer Nachricht gestört wird.

Literatur

[1] The Qi Wireless Power Transfer System Version 1.2.4. Wireless Power Consortium, Februar 2018.

[2] STWBC-EP Digital controller for wireless battery chargers transmitters for Qi 15 W applications. STMicroelectronics, Datenblatt, www.st.com/en/power-management/stwbc-ep.html

Die Autoren

Lionel Cimaz, M. Sc.

erhielt 1997 den Master-Abschluss in Elektronik von der Ingenieurschule École nationale d‘ingénieurs de Brest (ENIB), Brest, Frankreich. Nach einigen Aktivitäten in der Tontechnik arbeitete er von 2000 bis 2003 bei Mitsubishi Electric Telecom Europe im Bereich Audio und Stromversorgung.

Bis 2013 arbeitete Cimaz bei den Halbleiterherstellern Silicon Laboratories, NXP und ST-Ericsson mit dem Fokus auf den Mobilfunkmarkt. Seine Arbeit im Audio- und Stromversorgungsbereich umfasste die Systemarchitektur, analoge und digitale Schaltungen sowie die Entwicklung von Audioalgorithmen.

Seit 2013 ist er bei STMicroelectronics als leitender Ingenieur im Bereich Leistungswandlung tätig.

lionel.cimaz@st.com

Christian Beia, M. Sc.

verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Halbleitern bei STMicroelectronics, anfangs als Entwicklungsleiter für Leistungswandler und ICs für Power-over-Ethernet (PoE).

Seit 2004 leitet Beia das Produktmarketing für Wireless-Power-ICs. Er engagiert sich seit vielen Jahren in der Standardisierung und ist seit 2006 Mitglied der Arbeitsgruppe IEEE 802.3, insbesondere der Arbeitsgruppen IEEE 802.3at PoE+ und IEEE 802.3bt 4PPoE.

Beia schloss 2004 sein Elektrotechnikstudium mit einem Master-Abschluss am Politecnico di Milano, Italien, ab. Er hält Patente auf digitale Regelungstechnik für Vollbrücken-ZVS-Wandler und zur Maintain Power Signature in PoE-Controllern.

christian.beia@st.com

- Leistungsregelung nach Qi-Standard

- Nachrichtenübertragung im Regelkreis