Kontaktlose Energieübertragung:

Stromversorgung aus dem HF-Feld

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Wirkungsgrad – von vielen Faktoren abhängig

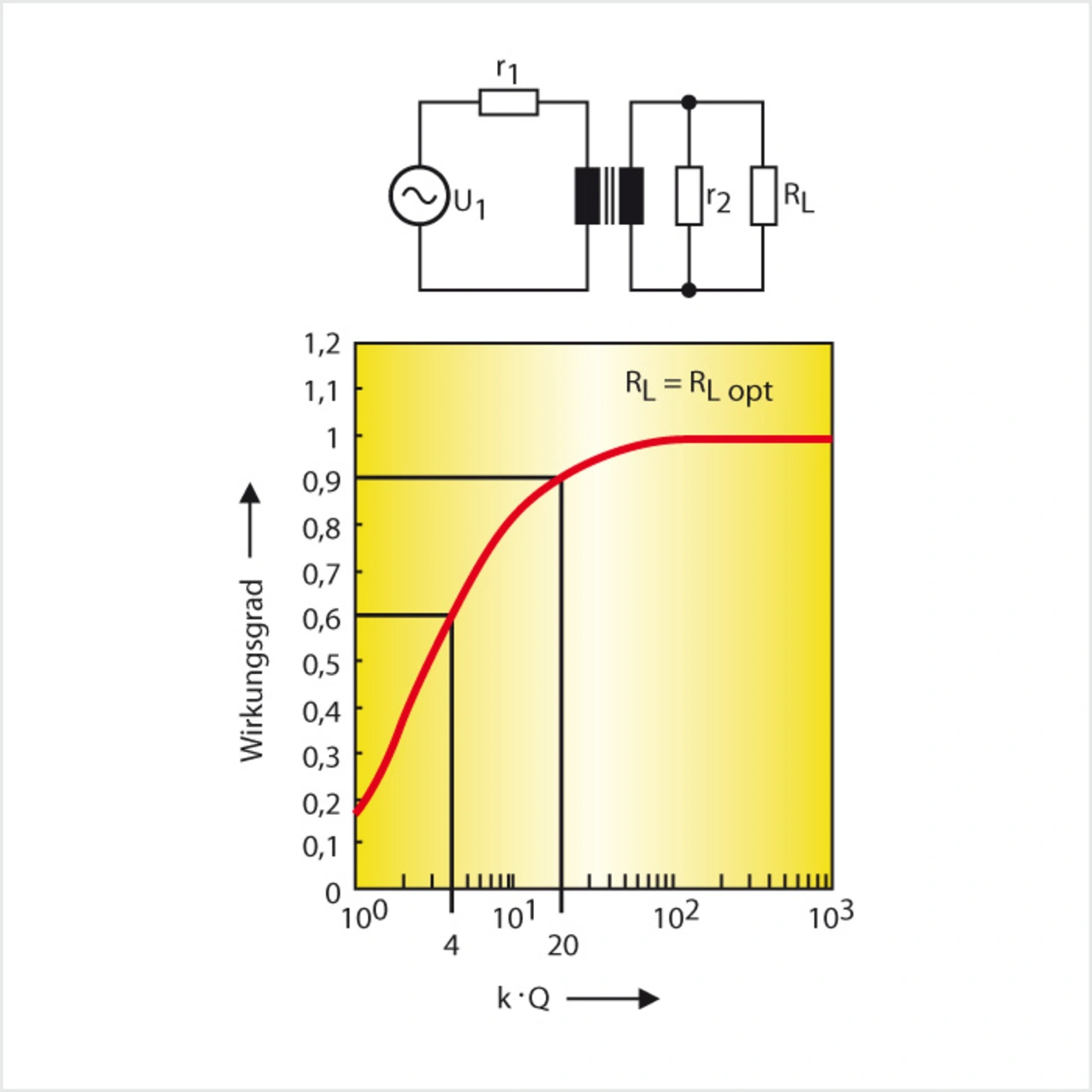

Das Ersatzschaltbild des induktiven Energieübertragungssystems bei Resonanz ist in Bild 4 oben wiedergegeben. Die Verluste in den parasitären Widerständen r1 und r2 vermindern den Wirkungsgrad des Systems. Der Wirkungsgrad hängt zudem vom Kopplungsfaktor k, vom Lastwiderstand RL und von den unbelasteten Güten Q1 und Q2 der Resonanzkreise ab:

mit:

,

,  und

und

Der Wirkungsgrad ist maximal, wenn der Lastwiderstand gleich RL opt ist:

Der maximale Wirkungsgrad als Funktion von k x Q ist ebenfalls in Bild 4 dargestellt. Daraus kann entnommen werden, dass für einen Wirkungsgrad von 90 % der Wert k x Q ca. 20 sein muss. Dies entspricht einer Güte, die bei einem Kopplungsfaktor von 0,4 dem Wert Q = 50 entspricht. Ein kleiner Kopplungsfaktor kann zwar durch eine große Güte ausgeglichen werden, bei konstantem Volumen ist eine Steigerung der Güte Q jedoch nur begrenzt möglich. Beispielsweise kann bei einem gegebenen Volumen durch Verkleinern des Drahtdurchmessers die Anzahl der Windungen und somit die Induktivität einer Spule zwar vergrößert werden, jedoch nimmt gleichzeitig der Verlustwiderstand der Spule zu und die Güte der Anordnung bleibt unverändert. Die Spulengüte steigt mit der Frequenz an und erreicht ihr Maximum bei der Selbstresonanzfrequenz der Spule.

Die Selbstresonanzfrequenz wird durch die Selbstinduktivität und die parasitäre Wicklungskapazität bestimmt. Bei der Auslegung ist auch die Frequenzabhängigkeit der Verlustwiderstände r1 und r2 zu berücksichtigen. Diese nehmen mit steigender Frequenz aufgrund von Wirbelströmen in den Leitern und dielektrischen Verlusten zu [1, 2]. Die jüngste Entwicklung ist die kabellose Übertragung von Energie über Entfernungen von mehreren Metern. Forscher am MIT stellten einen Versuchsaufbau vor, bei dem eine 60-W-Glühlampe über eine Entfernung von 2 m zum Leuchten gebracht wurde [3, 4]. Die verwendeten Spulen hatten einen Durchmesser von etwa 60 cm und lagen auf der gleichen Achse. Der Wirkungsgrad wurde mit 60 %, die Betriebsfrequenz mit 10 MHz angegeben. Der Kopplungsfaktor eines solchen Systems beträgt etwa 0,004. Nach Bild 4 muss k x Q ca. 4 und demnach Q etwa gleich 1000 sein. Diese Werte sind realistisch. Sollen die Spulen jedoch in mobile Geräte integriert werden, müssen sie stark verkleinert werden, wodurch der Kopplungsfaktor weiter abnimmt. In mobilen Geräten werden Wirkungsgrade von mehr als 90 % erwartet. Wie Komponenten mit derartig geringen Verlustwiderständen bzw. hohen Güten realisiert werden können, ist jedoch noch Gegenstand der Forschung.

Schutz vor elektromagnetischen Feldern

Im Zusammenhang mit der kontaktlosen Übertragung von Energie ist die Frage berechtigt, ob von den emittierten elektromagnetischen Feldern eine Gefahr ausgeht. Diese Diskussion ist keineswegs neu, sondern wird seit der flächendeckenden Verbreitung von Radiogeräten geführt. Aus den Ergebnissen von über 20 000 Studien hat die internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (ICNIRP [5]) in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Grenzwerte zum Schutz der Bevölkerung vor der Einwirkung elektromagnetischer Felder abgeleitet [6]. Die Grenzwertempfehlungen der ICNIRP werden nach und nach von nationalen und internationalen gesetzgeberischen Institutionen aufgegriffen und mit kleinen Abweichungen im eigenen Geltungsbereich eingeführt [7, 8]. Dies erklärt die gute Übereinstimmung der Grenzwerte in den aufgeführten Standards und Richtlinien. In der EU dürfen Geräte nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie den Bestimmungen sämtlicher anwendbaren EU-Richtlinien entsprechen. Daher sind bei Geräten mit induktiver Energieübertragung die Grenzwerte nach 1999/519/EG [7] im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens heranzuziehen. Bei den Grenzwerten muss zwischen frequenzabhängigen Basisgrenzwerten und abgeleiteten Grenzwerten (Referenzwerten) unterschieden werden.

Über die Basisgrenzwerte besteht unter allen internationalen und nationalen Fachgremien weitgehend Einvernehmen. Basisgröße für die Wirkung von HF-Feldern auf den menschlichen Körper ist die spezifische Absorptionsrate (SAR) in W/kg. Die Basisgrenzwerte liegen mit einem Sicherheitsfaktor bis zu 50 unterhalb der Schwellenwerte, die akute Wirkungen einleiten können. Damit wird der Unsicherheit infolge individueller Empfindlichkeit, Umgebungsbedingungen und unterschiedlichen Alters und Gesundheitszustands von Einzelpersonen in der Bevölkerung Rechnung getragen. Eine messtechnische Überprüfung der Basisgrenzwerte ist im Allgemeinen nicht möglich, da bei exponierten Personen nur die Feldstärke in der Luft, also außerhalb des Körpers, gemessen werden kann. Es werden daher abgeleitete Grenzwerte (Referenzgrenzwerte) festgelegt, die in der Umgebung des Körpers messtechnisch ermittelt werden können. Die Referenzwerte werden so abgeleitet, dass die Einhaltung des Referenzwertes in jedem Fall die Einhaltung des entsprechenden Basisgrenzwertes bedeutet. Die Richtlinien [7, 8] enthalten keine Angaben darüber, wie die Konformität nachgewiesen werden kann. Folgende Standards definieren Verfahren zur Bewertung der elektromagnetischen Felder (EMF) in der Umgebung von Geräten einschließlich der Testbedingungen, Messentfernungen und Messpositionen:

- DIN EN 62233: Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von Haushaltsgeräten und ähnlichen Elektrogeräten im Hinblick auf die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern.

- DIN EN 62311: Bewertung von elektrischen und elektronischen Einrichtungen in Bezug auf Begrenzungen der Exposition von Personen in elektromagnetischen Feldern (0 Hz bis 300 GHz).

- IEEE Std C95.3: Recommended Practice for Measurements and Computations of Radio Frequency Electromagnetic Fields with Respect to Human Exposure to Such Fields, 100 kHz – 300 GHz.

Energieübertragung über große Distanzen

Die Begeisterung für das vom MIT entwickelte System zur kontaktlosen Energieübertragung ist nachvollziehbar. Dennoch, die öffentlich geführte Diskussion um die gesundheitsschädlichen Wirkungen von Elektrosmog sorgt für eine gewisse Skepsis vieler Menschen gegenüber dieser Technik. Die Sensibilisierung der Bevölkerung wird dazu führen, dass die kontaktlose Energieübertragung nur dann gesellschaftliche Akzeptanz findet, wenn das Gesundheitsrisiko nachweisbar gering ist. Vor diesem Hintergrund scheint die Einhaltung der ICNIRP- Grenzwerte eine Minimalforderung zu sein. In welcher Größenordnung liegt nun die Leistung, die unter Einhaltung der ICNIRP-Grenzwerte übertragen werden kann? Dazu ein – zugegebenermaßen einfaches – Gedankenexperiment [9]: Angenommen, ein Zimmer ist von einem magnetischen Feld durchsetzt. Dieses wirkt dann permanent auf den gesamten Körper der Personen, die sich darin aufhalten. Daher dürfen die strengen Referenzwerte aus der Tabelle nicht überschritten werden.

| Frequenzbereich | E-Feld [V/m] | H-Feld [A/m] | B-Feld [µT] | Leistungsdichte [W/m2] |

|---|---|---|---|---|

| 3 bis 150 kHz |

87 | 5 | 6,25 | - |

| 0,15 bis 1 MHz |

87 | 0,73/f | 0,92/f | - |

| 1 bis 10 MHz | 87/f | 0,73/f | 0,92/f | - |

| 10 bis 400 MHz | 28 | 0,073 | 0,092 | 2 |

Abgeleitete Grenzwerte (Referenzwerte) nach ICNIRP bzw. 1999/519/EG in den für die induktive Energieübertragung interessanten Frequenzbereichen.

Wenn die Induktion B genau dem Referenzgrenzwert entspricht, dann ruft dieses Feld an einer Empfangsspule die Spannung:

hervor – mit NS = Windungszahl,  = Kreisfrequenz der Feldänderung, B = magnetische Flussdichte und A = von der Spule umschlossene Fläche.

= Kreisfrequenz der Feldänderung, B = magnetische Flussdichte und A = von der Spule umschlossene Fläche.

Da es sich hierbei nur um eine Abschätzung handelt, wird ferner angenommen, dass das magnetische Feld homogen ist und die Fläche A senkrecht durchdringt. Zur Kompensation des induktiven Blindwiderstandes der Spule wird diese mit einer Kapazität kombiniert und in Resonanz betrieben.

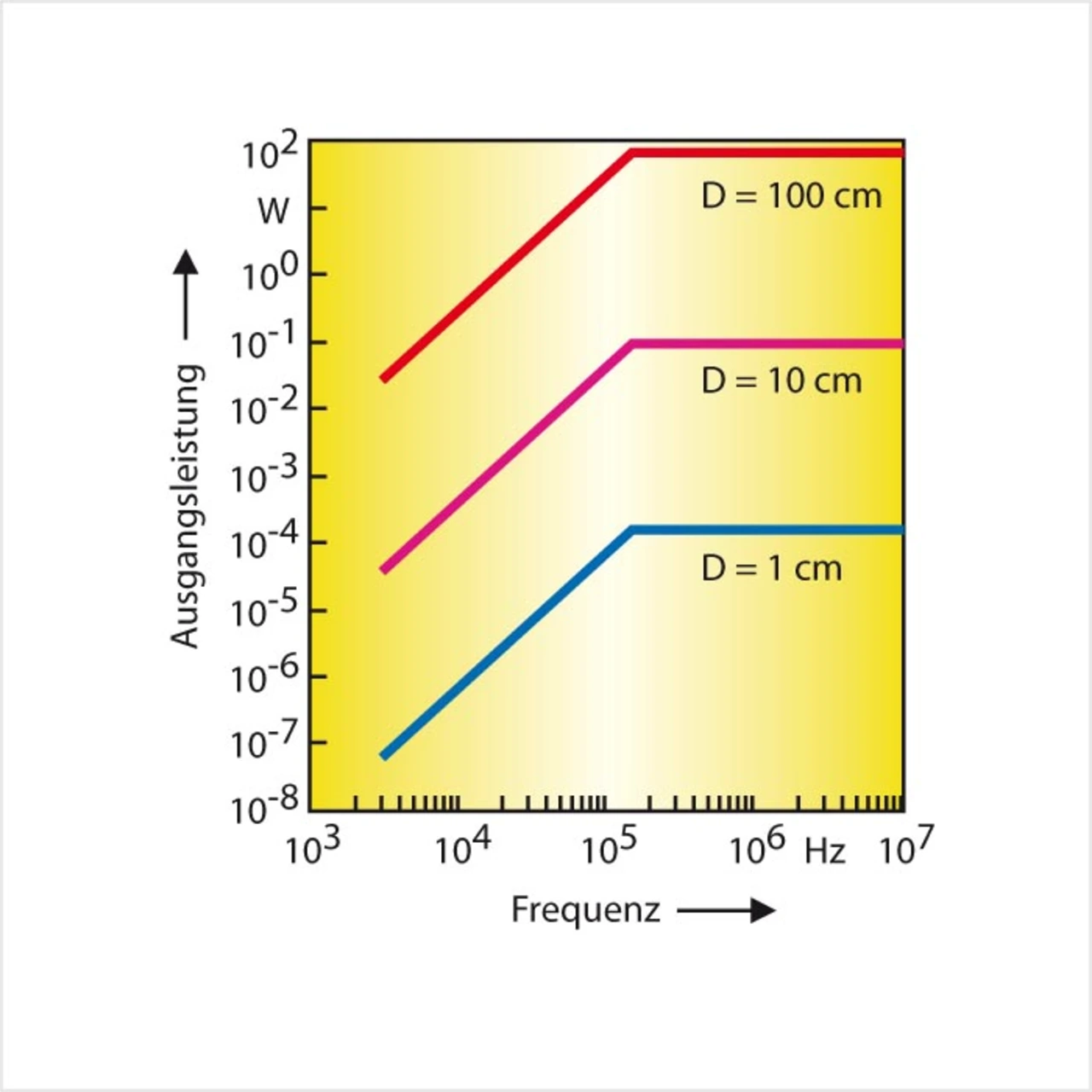

In Bild 5 ist für eine Ausgangsspannung von 5 V die verfügbare Ausgangsleistung für verschiedene Spulendurchmesser D dargestellt. Demzufolge müsste für Spulen mit einem Durchmesser von 10 cm die übertragene Leistung kleiner als 100 mW bleiben, wenn die ICNIRP-Grenzwerte nicht überschritten werden sollen. Eine Leistung, die für die meisten Anwendungen nicht ausreicht. Erst mit einem Spulendurchmesser von einem Meter wäre die Übertragung von etwa 90 W denkbar, einer Leistung, die z.B. zum Betrieb eines Notebooks benötigt wird. Die in der Realität erzielbare Leistung ist eher geringer, da eine homogene Feldverteilung nicht hergestellt werden kann und die Spulenachse nicht mit der Feldrichtung zusammenfällt. Daher steht die geforderte Spulengröße im Widerspruch zu den Anforderungen nach Miniaturisierung und Integration elektronischer Geräte.

- Stromversorgung aus dem HF-Feld

- Wirkungsgrad – von vielen Faktoren abhängig

- Energieübertragung über kurze Distanzen