Digital-Power

Bessere Schaltregler mit FPGAs

DC/DC-Wandler verwenden traditionell analoge Komponenten wie Spezial-ICs, Operationsverstärker, Widerstände und Kondensatoren in der Rückkoppelschleife und zur Erzeugung der Pulsbreitenmodulation. Beim Einsatz analoger Komponenten gilt es zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen, damit das Design stabil arbeitet: Bauteiletoleranzen, elektrische Belastungen, Alterungs- und Temperaturdrift. Systeme mit preisgünstigen Low-Power-FPGAs in Verbindung mit A/D-Wandlern haben diese Nachteile nicht.

Die grundlegenden Prinzipien der Regelung eines DC/DC-Wandlers sind immer dieselben, ganz gleich ob die Implementierung der Regelschleife mit analogen Techniken oder mit einem FPGA erfolgt. Der Schaltregler speichert Energie in einer Induktivität und transferiert diese Energie unter Steuerung durch eine Rückkoppelschleife zum Ausgang, wobei die gewählte Topologie Art und Umfang der Einwirkung auf die Ausgangsspannung bestimmt. Dieser Ladungstransfer von der Induktivität zum Ausgang erfolgt über einen periodisch schaltenden MOSFET, der mit einem pulsbreitenmodulierten Signal vom Controller angesteuert wird.

Der Controller stellt aufgrund der Differenz zwischen der momentanen Ausgangsspannung und der gewünschten Referenzspannung das Tastverhältnis der Pulsbreitenmodulation (PWM) so ein, dass die gewünschte Ausgangsspannung auch bei großen Stromtransienten oder beim Hochfahren des Systems gewährleistet ist.

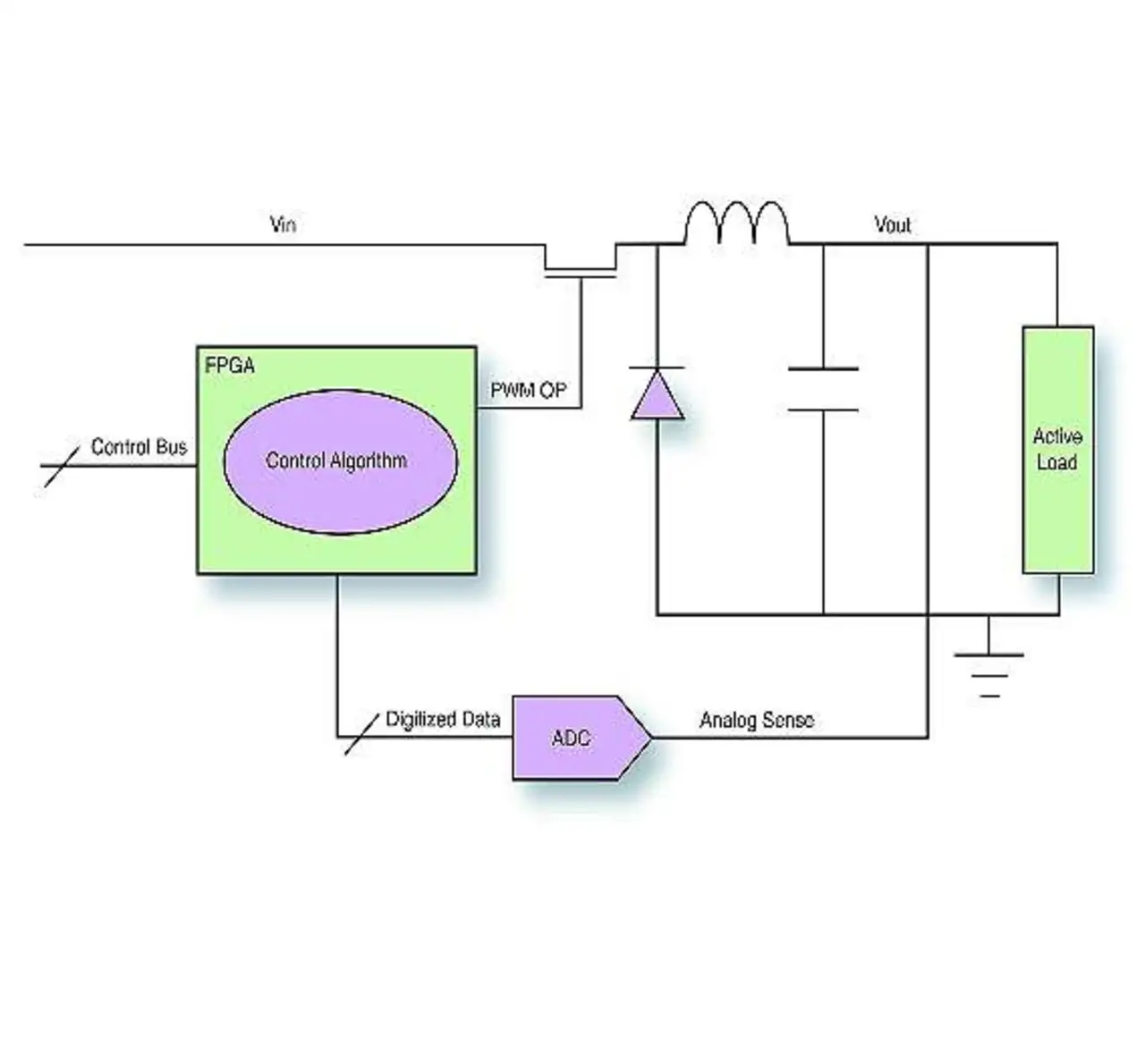

Ein FPGA-basiertes System benötigt die prinzipiell gleichen Elemente wie sein analoges Gegenstück − PWM-Erzeugung, Fehlerberechnung und Steueralgorithmus für die Pulsbreitenmodulation. Doch bietet das FPGA dabei eine Reihe entscheidender Vorteile. Die meisten davon ergeben sich einfach aus der Arbeitsweise des Bausteins, der keine speziellen Erfordernisse an die Schaltungsauslegung stellt, mit der Ausnahme, dass etwas HDL-Kodierung anfällt. Allerdings benötigt diese Technik einen A/D-Wandler, um die momentan vorliegende Ausgangsspannung auf das FPGA zurückzuführen. Damit bestimmt der Steueralgorithmus die jeweils erforderliche Regelung am PWM-Ausgang.

FPGAs vereinfachen die Regelung

Die Vorteile der digitalen Regelung gegenüber dem analogen Verfahren sind vielfältig. Sie überwiegen bei weitem die Begleiterscheinungen in Bezug auf die parametrischen Fluktuationen der Komponenten.

Bild 1 zeigt einen FPGA-gesteuerten Abwärtswandler (Buck Converter). Das FPGA lässt sich mit viel höheren Frequenzen betreiben als das traditionelle Verfahren. Daher spricht das System auch schneller auf Lastsprünge an und kann in einigen Anwendungen mehrphasige Stromversorgungen überflüssig machen. Der Regelalgorithmus lässt sich mithilfe von DSP- und Kontrolltheorie-Techniken so anpassen, dass er im implementierten Design hohe Effizienz gewährleistet. Dazu zählen etwa das das Überspringen von Pulsen (Pulse Skipping) bei leichteren Lasten oder der Wechsel zwischen kontinuierlicher und diskontinuierlicher Betriebsart.

Gebräuchliche DSP-Funktionen wie Filterung können externe Komponenten wie Filterkondensatoren im Pfad der Ausgangsspannung oder der Messströme erübrigen. Digitale Filter bieten sehr viel engere Charakteristiken als die simplen RC-Filter in vielen analogen Applikationen. Der relative geringe Platzbedarf für die Logik in einem DC/DC-Wandler mit FPGA (weniger als 100 Slices für eine sehr einfache Ausführung) führt dazu, dass einziger Baustein mehrere Ausgangsschienen generieren kann. Das senkt nochmals die Kosten der Implementierung.

Werden mehrere Module gleichzeitig eingesetzt, kann man einen einfachen seriellen Bus (SPI oder I2C) implementieren, oder sogar eine komplexere Schnittstelle wie Ethernet oder CAN, um die gewünschten Ausgangsspannungen, Anstiegszeiten, Schaltfrequenzen oder eine Telemetrie (Fernabfrage) der Ausgangsspannungen oder Lastströme zu konfigurieren. Auch ist es sehr einfach, mit geringem Kostenaufwand hinsichtlich der FPGA-Ressourcen oder des Platzbedarfs auf dem Board eine Fernabfrage der Temperatur hinzuzufügen.

Die Vorteile der FPGA-basierten Vorgehensweise beschränken sich nicht auf die technischen Aspekte oder die Performance. Weniger Komponenten in geringerer Typenvielfalt vereinfachen auch die Fertigung. Besonders vorteilhaft ist die geringere Anzahl an Widerständen und Kapazitäten mit unterschiedlichen Werten, damit die Regelschleife stabil arbeitet. Mithilfe von JTAG-Tests lässt sich bestimmen, ob das Design mit den wirklich analogen Komponenten (wie Induktivitäten und MOSFET-Kapazitäten) grundsätzlich korrekt verbunden ist, wohingegen ein Flying-Probe-Test ermitteln kann, ob diese die korrekten Werte haben.

Der zunehmende Einsatz des JTAG-Tests verkürzt außerdem die Testzeiten sowie den Zeit- und Kostenaufwand zur Entwicklung von Flying-Probe-Testprogrammen. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass − je nachdem, welche Art Komponenten das FPGA ersetzt − durch die Verwendung einer integrierten Schaltung die Zuverlässigkeit steigt.

Konfiguration und reale Implementierung

Das FPGA braucht natürlich Hilfsschaltungen, um korrekt arbeiten zu können. Denn es ist recht unwahrscheinlich, dass es einfach an der vorliegenden Eingangsspannung operiert. Moderne Bausteine wie die »Spartan-3AN«-Serie von Xilinx sind mit sehr kleinen Abmaßen verfügbar und brauchen nur wenig Energie für den Core und die I/O-Treiber. Deshalb lassen sich ab Lager verfügbare lineare LDO-Regler zur Versorgung des FPGAs einsetzen. Ähnliches gilt für die Konfiguration, die früher eine separate Konfigurationsschaltung erforderte, normalerweise einen Flash-Speicher.

Die Spartan-3AN-Familie hingegen lässt sich ohne zusätzliche externe Schaltung über den internen Flash-Speicher konfigurieren. Allerdings enthalten FPGAs keine Oszillatoren. Deshalb braucht der Wandler einen externen Oszillator. Dafür enthalten die FPGAs digitale Taktmanager (DCM). Damit lassen sich niedrige Taktfrequenzen vervielfachen, um die Möglichkeit von Oszillatorrauschen auf der Ausgangsspannung zu reduzieren.

Verschiedene Hersteller bieten geeignete Oszillatoren mit geringem Platzbedarf. Als ein Team bei EADS Astrium einen digitalen Steueralgorithmus für den FPGA »XC3S50AN« von Xilinx implementierte, nahmen die erforderlichen Ressourcen etwa 5 Prozent der verfügbaren Flipflops und 12 Prozent der verfügbaren Lookup-Tabellen in Anspruch.

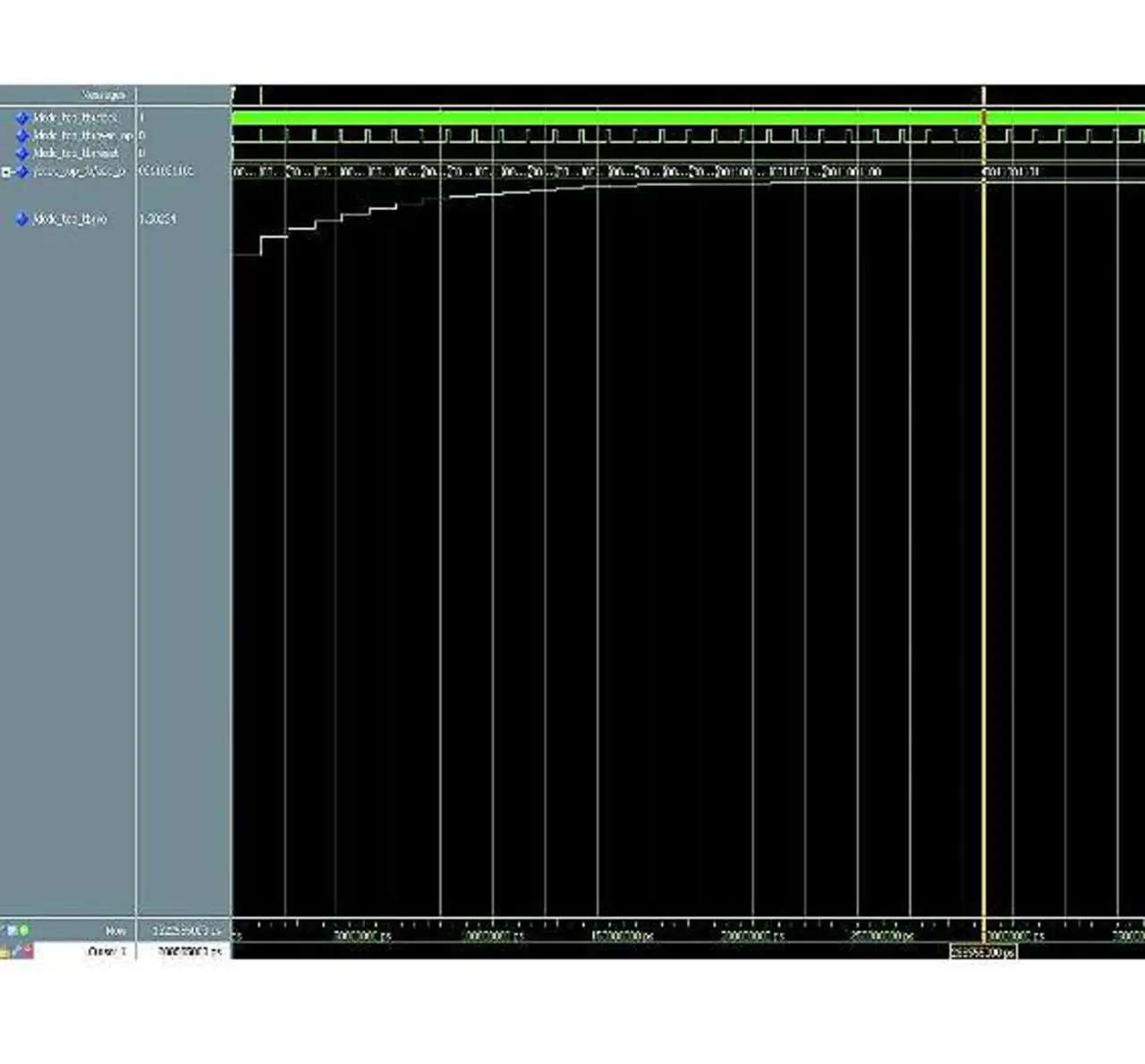

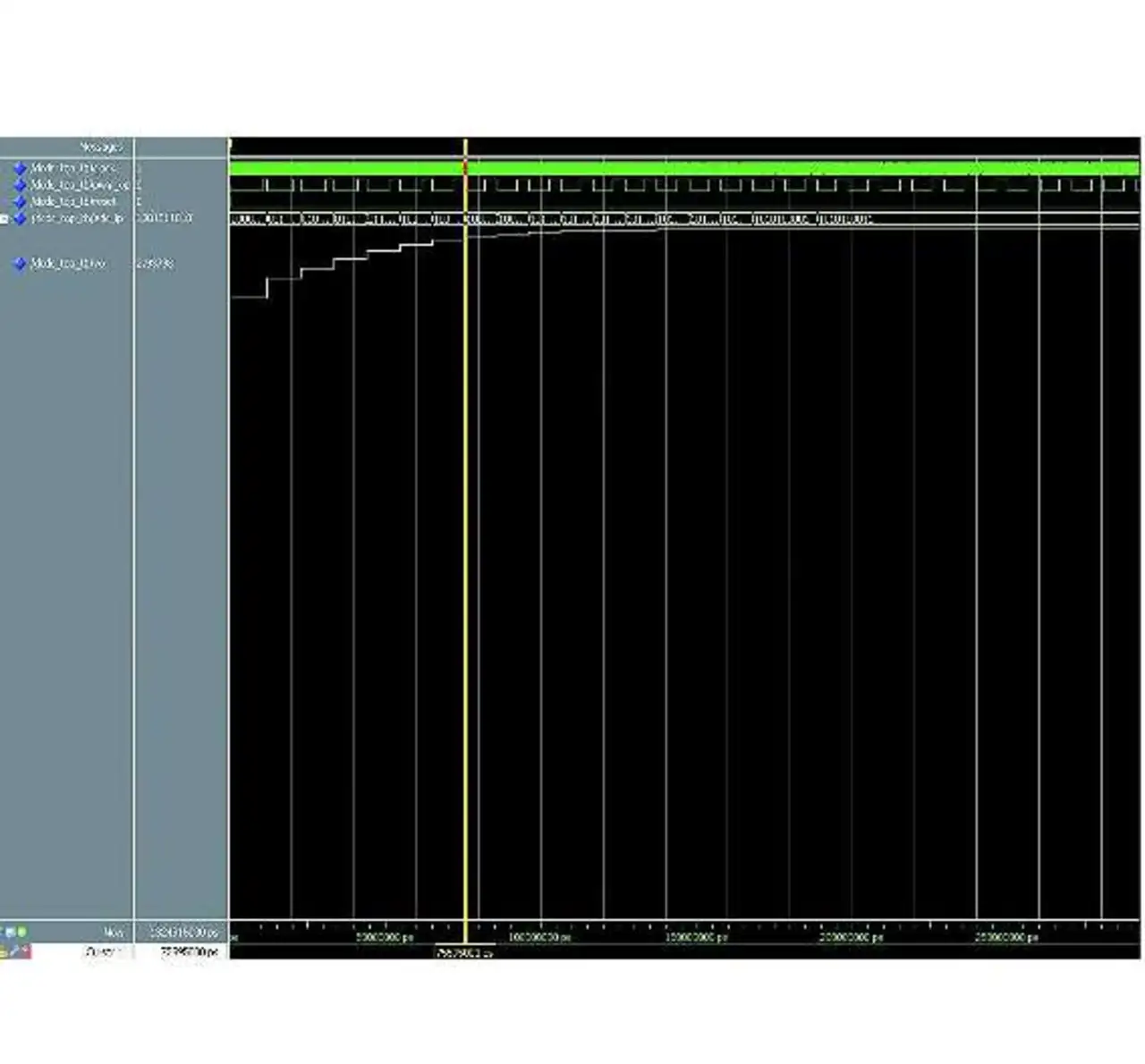

Bild 2 und 3 zeigen die Ergebnisse einer Mixed-Signal-Simulation der Performance des Algorithmus‘ bei der Ansteuerung von Ausgängen mit 1 V und 3,3 V. Diese Resultate belegen, dass man die gewünschten Ausgangsspannungen mit einer FPGA-basierten Steuerung genau einstellen kann.

FPGAs werden in einer wachsenden Zahl von Applikationen eingesetzt, die traditionell von analogen Komponenten oder Mikroprozessoren dominiert wurden. Beim Einsatz in Point-of-Load-Wandlern erbringen FPGAs eine Reihe wichtiger Vorteile − sowohl für die Hersteller wie für die Endabnehmer der mit ihnen ausgerüsteten Produkte.

Über die Autoren:

Adam P. Taylor und Andrew R. Porter sind leitende Ingenieure bei EADS Astrium.