Rauscharme Netzteile

Optimale Röntgenbilder – exakte Diagnose

Flachbilddetektoren, wie sie unter anderem bei bildgebenden Systemen in der Röntgentechnik Verwendung finden, stellen Entwickler und Konstrukteure der Endgeräte vor die Herausforderung, eine möglichst störungsfreie DC-Spannungsquelle, zu finden. Lösungen dafür bietet etwa Daitron an.

Egal ob Voruntersuchung, geplanter Eingriff oder Not-OP: Mithilfe von bildgebenden Verfahren, wie beispielsweise durch einen Computertomografen (CT) erstellte 3D-Bilder, können sich Mediziner ein möglichst realistisches Bild vom Inneren des Patienten machen, um verletzte oder befallene Körperteile zu untersuchen und eine möglichst genaue Diagnose zu stellen. Sogar während des Eingriffs werden solche Röntgensysteme eingesetzt, um die behandelten Körperteile in Echtzeit darzustellen.

Digitale Bildverarbeitung ist dabei heute Standard, da auf diese Weise erstellte Röntgenbilder leichter interpretiert werden können als analog erstellte. Dennoch gibt es Schwachpunkte: So kann es durch sensorbedingtes oder durch Spannungsquellen bedingtes Rauschen zu einer Unschärfe bzw. Kontrastminderung in der gesamten Aufnahme kommen – und damit zu Spielraum für Interpretationen in der Diagnose. Auch kann es beispielsweise vorkommen, dass die Materialdicke fehlerhaft angezeigt wird. Ziel ist es daher, dieses Bildrauschen im digitalen System auf ein Minimum zu reduzieren.

Wie kommt es zu gestörten Signalen im digitalen System?

Neben dem Generator und der Röntgenröhre besteht die Mehrzahl der Röntgengeräte aus einem Streustrahlenraster und einem Detektor. Deren Funktionsweise wurde im Physik Journal wie folgt beschrieben: Streustrahlenraster und Detektor liefern die Bilder, indem sie die Röntgenstrahlen durchdringen, räumlich filtern, aufnehmen und in ein Bildsignal verwandeln. So enthält der Detektor unter anderem eine Fotodiode, die das Lumineszenzlicht einer großflächig auf der Glasplatte aufgedampften Szintillatorschicht in elektrische Ladung verwandelt und zwischenspeichert.

Ausgelesen wird das Signal der einzelnen Dioden zeilenweise mit einer Bildwechselrate von 30 Hz, in ladungsempfindlichen Verstärkern am Detektor-Rand aufgenommen und digitalisiert. Im Anschluss daran werden die Bilddaten direkt einem digitalen Bildverarbeitungssystem zugeführt und in Echtzeit dargestellt. Probleme können bei der Bildqualität auftreten, da bei den digitalen Detektoren – im Gegensatz zu den Vorgängersystemen – keine Bildverstärkungstechnik integriert ist und daher das Aufnahmesignal im Vergleich zu auftretendem Rauschen zu schwach ist.

Dieses Signal-Rausch-Verhältnis (Signal-to-Noise Ratio) beschreibt das Verhältnis der bildgebenden Anteile zu Störsignalen wie Rauschen. Ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis wird nur dann erreicht, wenn das elektronische Rauschen der Ausleseschaltungen minimiert wird. Ziel ist es daher schon seit einigen Jahren, das elektronische Rauschen durch entsprechende Rauschunterdrückungskonzepte zu reduzieren. Dazu stehen dem Hersteller von bildgebenden Systemen verschiedene technische Optionen offen, wie zum Beispiel die Verringerung der Menge der den Detektor erreichenden Streustrahlung, die Implementierung mathematischer Modelle sowie die Optimierung der Signalübertragung oder Filterleistung.

Eine weitere Möglichkeit ist eine Beeinflussung des Faktors Röhrenstrom und -spannung. Wird der Milliamperesekunden-Wert [mAs] erhöht, nimmt die Strahlungsmenge zu. Dies hat zur Folge, dass eine größere Anzahl von Röntgenstrahlen auf dem Detektor ankommt – die optische Dichte ist damit höher, das Signal-Rausch-Verhältnis erhöht und die Kontrastauflösung verbessert. Einziges Problem: Eine Erhöhung des Röhrenstroms bedeutet auch eine höhere Strahlungsdosis für den Patienten.

Aus diesem Grund sollten Konstrukteure im Idealfall auf andere Weise das Rauschen in medizinischen Geräten zu minimieren suchen. Zum Beispiel durch den Einsatz rauschärmerer Elektronikkomponenten.

Auch Schaltnetzteile können die Ursache sein

Untersuchungen des Fraunhofer IIS in Fürth belegen, dass Rauschen die Messeigenschaften von CTs negativ beeinflussen kann bzw. dass beim dimensionellen Messen mit CT die Bildqualität maßgeblich die Messgenauigkeit bedingt.

In der Messtechnik wird zwischen statischen (zufälligen) und systematischen Messfehlern unterschieden. Zu den Statischen kommt es in der Bildgebung durch Rauschprozesse – alternativ Photonenrauschen oder Rauschen der verwendeten Elektronikkomponenten. Letzteres lässt sich durch den Einsatz hochwertiger Komponenten stark reduzieren.

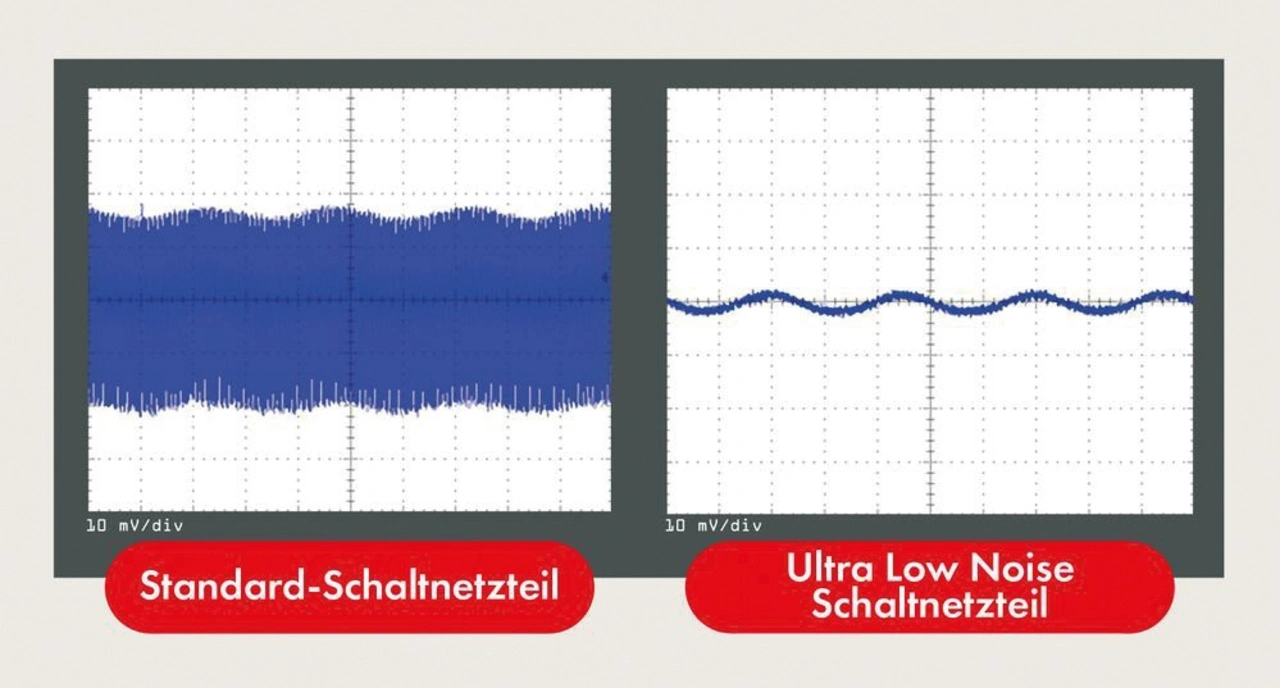

Ein guter Ansatzpunkt sind hierbei die heute in medizinischen Geräten eingesetzten Schaltnetzteile oder Netzteile, bei denen der Leistungsübertrager meist mit mehr als 100 kHz geschaltet wird. Gegenüber den zuvor verwendeten 50-Hz-Netzteilen liegen die wesentlichen Vorteile im Weitbereichseingang, der hohen Packungsdichte, dem geringen Gewicht und einer großen Laststabilität. Ihr großer Nachteil aber sind hochfrequente Störungen der Ausgangsspannung – bedingt durch die hohe Schaltfrequenz. Diese werden als Ripple und Noise (R&N) in mVss bezeichnet (siehe Kastentext zu »Ripple und Noise«).

In vielen Anwendungen werden die Störungen auf der DC-Spannung, die meist größer als 100 bis 200 mVss sind, in Kauf genommen. Entweder, weil sie für die Applikation nicht relevant sind, oder weil sie mit nachgeschalteten Filterstufen auf ein Minimum reduziert werden. Dies jedoch ist häufig mit einem nicht unerheblichen Zeit- und Kostenaufwand verbunden.

- Optimale Röntgenbilder – exakte Diagnose

- Ultra-Low-Noise-Schaltnetzteile minimieren Rauschen