Energy Harvesting

Harvesting-Energiequellen für Elektroniksysteme

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Thermische Energie effizient nutzen

In Temperaturunterschieden steckt viel Energie. Ein Tropfen Wasser um ein Grad Celsius gekühlt liefert z.B. genug Energie für 25.000 energieoptimierte Funktelegramme. Allerdings ist die Produktintegration hier komplexer als bei kinetischer oder Lichtenergie und erfordert mehr technisches Wissen. Deshalb steckt hier die Produktentwicklung noch am Anfang. Allerdings ist das Potenzial entsprechend groß. Bei der Heizungs-, Klima- und Lüftungssteuerung, in der Prozessautomatisierung, in Fahrzeugen und sogar am menschlichen Körper findet sich Wärme – und damit ein Temperaturunterschied gegenüber der Umgebung. Außerhalb von Gebäuden lassen sich zudem Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht nutzen.

Mit Hilfe von Temperaturunterschieden können nicht nur Sensoren, sondern auch Aktoren batterielos mit Energie versorgt werden. Die Energie gewinnen dabei Thermogeneratoren beziehungsweise Peltier-Elemente. Kostengünstige Peltier-Elemente haben allerdings einen entscheidenden Nachteil: Sie produzieren nur sehr kleine Spannungen von etwa 10 mV/K (Kelvin; 1 K Temperaturdifferenz entspricht einem Unterschied von 1 °C).

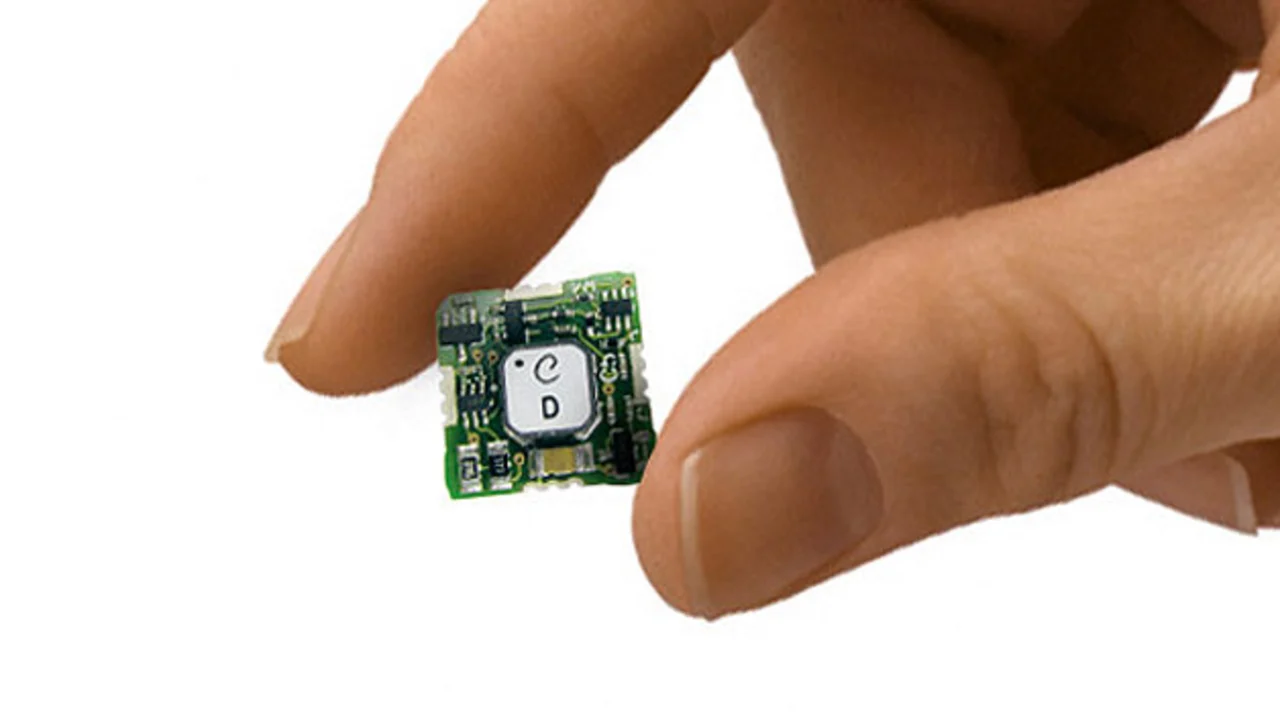

Eine angeschlossene Elektronik, beispielsweise ein EnOcean-Sensormodul, braucht jedoch eine Versorgungsspannung von 3 V. Zusätzlich zum Peltier-Element benötigt diese Form der Energiegewinnung einen DC/DC-Wandler wie z.B. den Typ ECT 310 (Bild 5). Dieser verstärkt die erzeugten Spannungen auf ein für Elektronik nutzbares Niveau.

Der optimierte Oszillator beginnt bereits ab einer Eingangsspannung von 10 mV zu schwingen. Ab 20 mV (ca. 2 K Temperaturdifferenz an einem Peltier-Element) wird eine nutzbare Ausgangsspannung >3 V erzeugt. Für den hohen Wandlerwirkungsgrad von 30 % wird im gesamten Eingangsspannungsbereich bis 500 mV die Ausgangsspannung nur grob auf unterhalb von 5 V geregelt. Damit sind die Voraussetzungen ähnlich wie bei unregulierten Versorgungsspannungen von Solarzellen. Die batterielosen Funkmodule können problemlos damit umgehen, da sie speziell für diese Art der Energieversorgung ausgelegt sind.

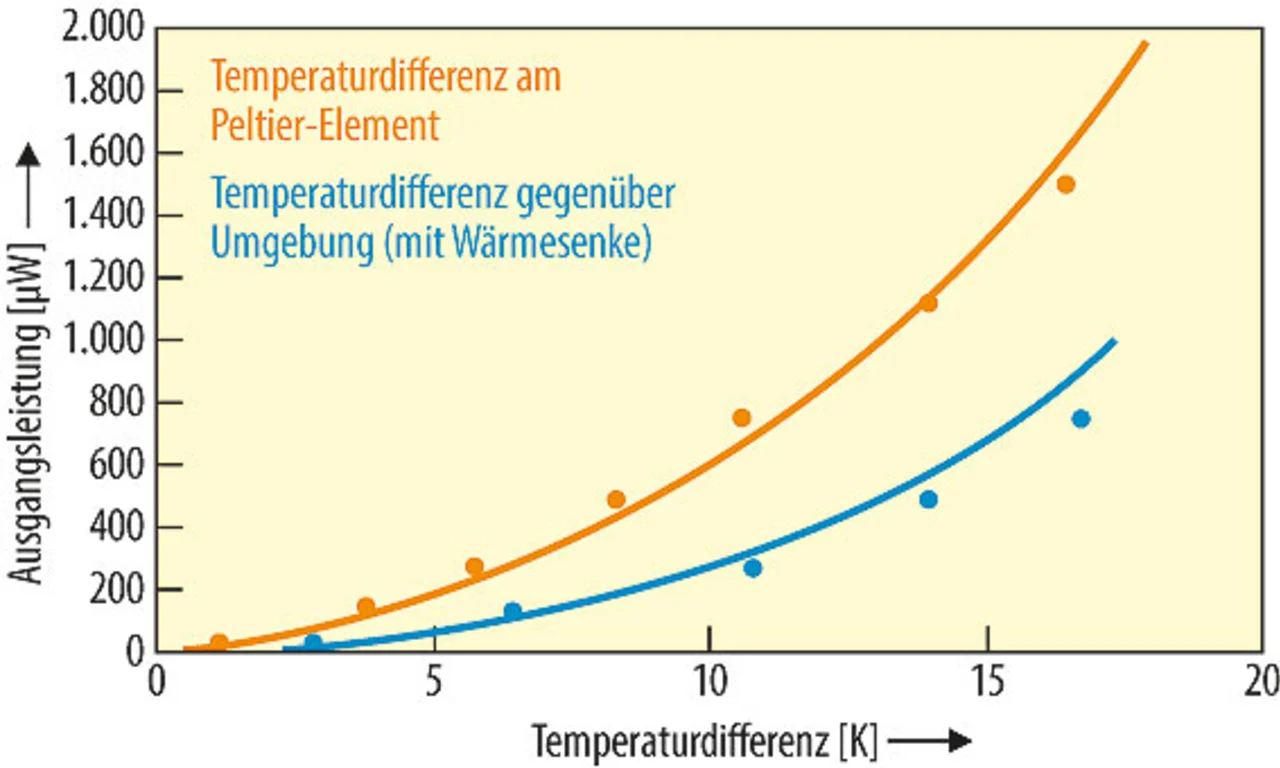

Bei einem Temperaturunterschied von nur 7 K werden bereits rund 100 μW Energie erzeugt (Bild 6). Ein typisches EnOcean-Funkmodul, das alle zwei Minuten zum Senden eines Funktelegramms geweckt wird, benötigt durchschnittlich 5 μW. Damit bleibt mit 95 μW genug Energie zur periodischen Versorgung einiger Aktoren, beispielsweise zur Steuerung von Wasserventilen, Luftklappen oder anderen mechanischen Komponenten. Die Abmessungen des ECT-Moduls betragen lediglich 16 × 16 × 5 mm3, so dass es auch in kleine Formfaktoren passt. Die Energieversorgung selbst ist komplett von der Sensorik abgekoppelt. Dadurch wird die Energie zwar über die Temperatur gewonnen, der Sensor kann aber eine vollkommen andere Prozessgröße wie beispielsweise Druck oder Feuchte messen.

Energieautarke Einzelraumregelung

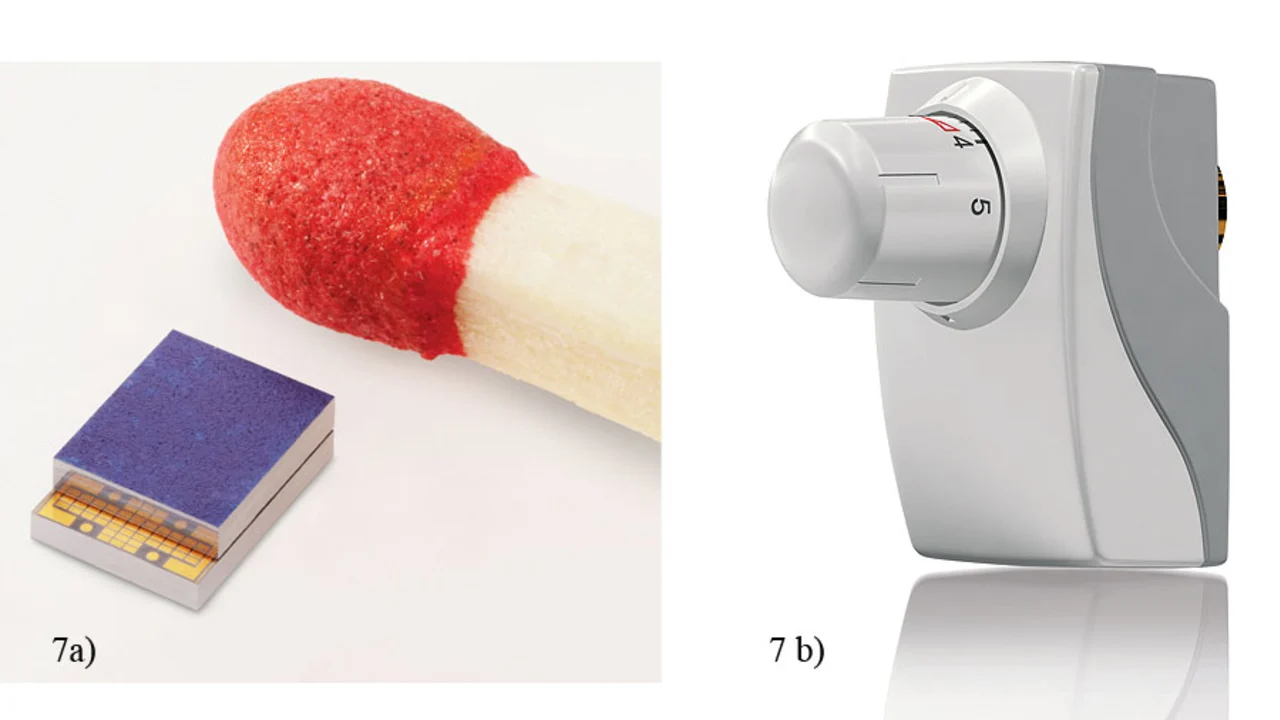

Derzeit kommt diese Art der Energiegewinnung vor allem in Heizkörperstellventilen zum Einsatz. Kieback&Peter sowie Micropelt haben Stellventile entwickelt (Bild 7 a, b), die sowohl die Funkkommunikation als auch die Stellhubveränderungen des Ventils allein über die Energie aus Temperaturdifferenzen abdecken können.

Damit ist eine Einzelraumregelung möglich, die ohne komplexe Verkabelung und Batteriewechsel auskommt. Die Stellantriebe machen sich das Temperaturgefälle zwischen der Vorlauftemperatur der Heizung und der Umgebung zunutze. Dabei erzeugt ein Thermogenerator die elektrische Energie für den DC/DC-Wandler, der wiederum das Funkmodul und die Antriebselektronik mit der nötigen Spannung versorgt. Überschüssige Energie wird in einen temporären Speicher geladen. Somit funktioniert der Stellantrieb auch in den Übergangsmonaten, wenn die Temperatur im Heizungsvorlauf geringer ist. In der Sommerperiode geht der Stellantrieb (Bild 7 c) automatisch in einen Ruhemodus, aus dem er dann selbstständig erwacht, sobald die Heizung wieder angeschaltet wird.

Energieoptimiertes Funkprotokoll: unbedingt nötig

Der Einsatz von Energiewandlern und stromsparenden Funkmodulen für Sensoren und Aktoren ist nur in der Kombination mit einem energieoptimierten Funkprotokoll möglich.

Die dafür notwendigen Eigenschaften definiert der internationale Funkstandard ISO/IEC 14543-3-10. Das Protokoll ist speziell für Funksysteme mit einem besonders niedrigen Energieverbrauch, also auch für Energy Harvesting ausgelegt und umfasst den Physical, den Data Link sowie den Networking Layer. Die Applikationsebene decken einheitliche Anwendungsprofile (EnOcean Equipment Profiles, EEPs) ab. Dadurch können Produkte verschiedener Hersteller in einem System zusammenarbeiten. Diese Interoperabilität auf der Anwendungsebene wird von der EnOcean Alliance definiert. In dieser Organisation haben sich über 350 Unternehmen zusammengeschlossen, die Produkte und Lösungen auf Basis der batterielosen Funktechnologie entwickeln.

In Europa nutzt der Standard das Frequenzband 868 MHz. Die Telegramme sind nur 1 ms lang. Obwohl die Sendeleistung bis zu 10 mW beträgt, hat die Funkübertragung nur einen Energiebedarf von etwa 30 μWs pro Einzeltelegramm. Um Sendefehler und Kollisionen auszuschließen, wird das kurze Telegramm zufallsgesteuert noch zweimal wiederholt. So lassen sich zahlreiche Funkschalter und -sensoren auf engstem Raum installieren und parallel betreiben. Jedes Modul verfügt über eine einmalige 32-bit-Identifikationsnummer, die Überschneidungen mit anderen Funksensoren ausschließt. Die Nutzdaten haben nur eine Länge von 8 bit, so dass das gesamte Datentelegramm entsprechend wenig Energie bei der Funkübertragung benötigt. Die Reichweite der batterielosen Funksensoren liegt bei bis zu 30 m im Gebäudeinneren und bis zu 300 m im Freifeld.

Wichtig: Das optimale Zusammenspiel der Komponenten

Die Energieerzeugung aus der Umgebung mit Hilfe von verschiedenen Energiewandlern hat sich in den vergangenen Jahren mit Sensor- und Aktorlösungen etabliert. Die Möglichkeiten des Energy Harvesting sind damit jedoch noch nicht erschöpft. Je effizienter die Wandler werden, desto mehr Energiequellen können sie erschließen beziehungsweise Batterien bei immer mehr Anwendungen ersetzen. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass der Wandler selbst nur ein Bestandteil ist. Nur im Zusammenspiel mit anderen Kriterien wie leistungsstärkeren Speichern, energiesparsameren Chips oder einem noch intelligenteren Energiemanagement lässt sich Energy Harvesting in breiten Anwendungsfeldern nutzen. Hier sind Entwickler gefordert, immer die Weiterentwicklung der gesamten Plattform im Blick zu behalten. Denn Hersteller werden nur dann batterielose Technologie als attraktive Variante für ihre Produkte in Betracht ziehen, wenn sie sich nicht mit der Komplexität der Energieernte auseinandersetzen müssen. Bei Energy Harvesting spielt deshalb das Prinzip „Plug&Play“ für den weiteren Erfolg eine entscheidende Rolle.

Der Autor

| Frank Schmidt |

|---|

| ist Chief Technology Officer bei der EnOcean GmbH |

- Harvesting-Energiequellen für Elektroniksysteme

- Solarenergie als Stromversorger

- Thermische Energie effizient nutzen