Energy Harvesting

Harvesting-Energiequellen für Elektroniksysteme

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Solarenergie als Stromversorger

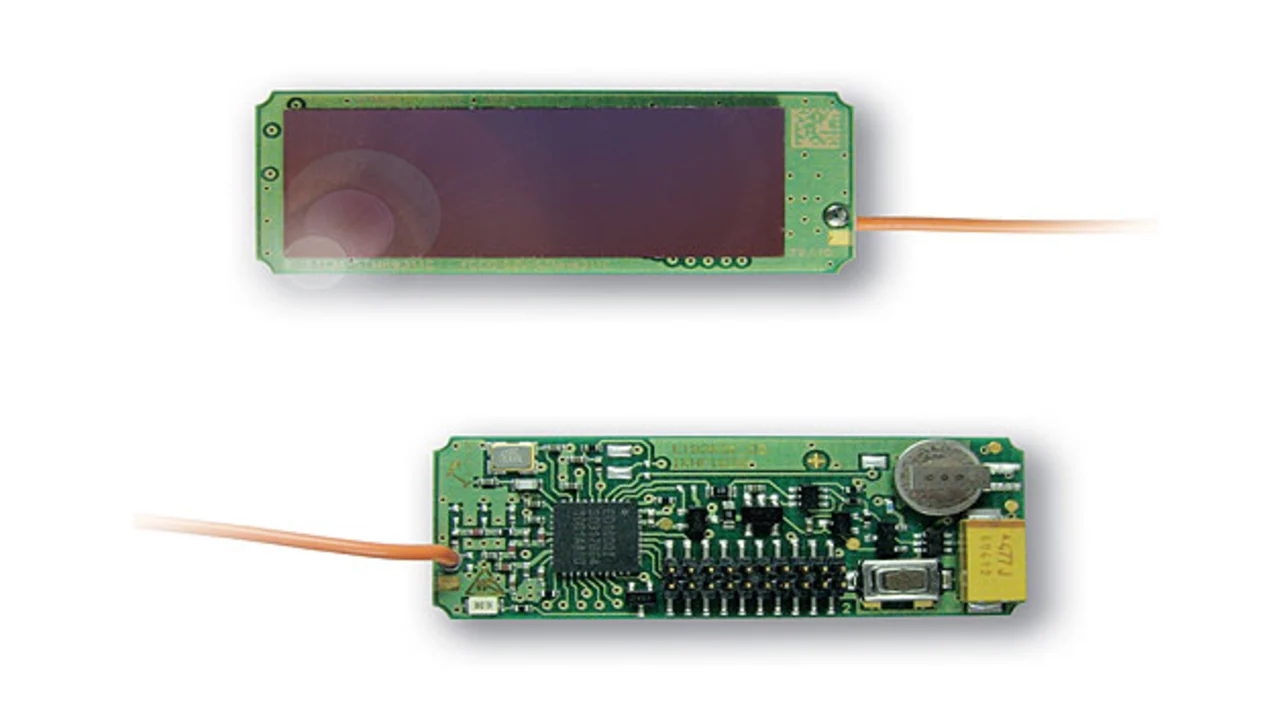

Neben Bewegung lässt sich Elektronik vor allem auch über Licht stabil mit Strom versorgen. Miniaturisierte Solarmodule, die nicht größer als 13 × 35 mm2 sind, können die geringe Lichtstärke von Innenlicht nutzen, um Funkmodule mit Strom zu versorgen. Ein Beispiel dafür ist das solarbetriebene Temperatursensormodul STM 330 (Bild 3). Es kann die Temperatur in einem Raum oder auch an Maschinen messen. Das Modul verbraucht wenig Strom bei einem zuverlässigen Betrieb. Wird der Messwert beispielsweise alle 15 Minuten übertragen, reichen bei 200 Lux bereits 3,6 Stunden Ladezeit am Tag für einen unterbrechungsfreien Betrieb. Die Solarzelle erzeugt bei 200 Lux eine Spannung von 3 V. Ein zusätzlicher PAS-Ladekondensator (Polyacenic Semiconductor) sorgt für einen Energievorrat, der Perioden mit fehlender Umgebungsenergie überbrückt.

Bei einem komplett aufgeladenen Energiespeicher ist das Modul in absoluter Dunkelheit etwa eine Woche voll funktionsfähig. Zusätzlich sparen die Module Energie, indem sie alle Aktionen der Sensoren und Aktoren sehr schnell ausführen und die jeweils nicht benötigten Baugruppen konsequent abschalten. Hierfür sorgen energiesparsame Timer in den Sensormodulen, die alle anderen Komponenten während der Ruhephasen vollständig deaktivieren beziehungsweise bei nötigen Aktionen wieder aktivieren.

Aktiv in den Aufwachphasen

Anwender können dabei den Aufwachzyklus des Moduls individuell konfigurieren. Nach dem Aufwachen werden die externen Sensoren mit Strom versorgt und der interne Mikrocontroller liest nach einer konfigurierbaren Verzögerung (Vorgabe: 2 ms) den Status der angeschlossenen Sensoren. Hat sich einer der digitalen Eingangswerte gegenüber dem letzten Zyklus geändert oder wird eine wesentliche Änderung bei einem der gemessenen Analogwerte festgestellt, sendet das Modul ein Funktelegramm. Gibt es keine relevanten Änderungen der Eingangswerte, wird nach einer konfigurierbaren Anzahl von Aufwachzyklen ein sogenanntes „Redundant Transmission“-Signal gesendet, um die aktuellen Werte zu bestätigen. In der Standardeinstellung wacht das Modul alle 100 s auf und sendet alle 15 min ein Lebenssignal. Neben der zyklischen Aufwachphase kann das Modul auch extern über ein Aufwecksignal oder den internen Einlern-Schalter aktiviert werden.

Breites Spektrum für Sensoren

Die solarbasierten Funkmodule erlauben ein breites Spektrum an energieautarken Anwendungen. Dazu gehören Fensterkontakte, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren, Lichtsensoren, Präsenzmelder oder auch Druck- und Gasmessfühler. Letztendlich eignet sich diese Form der Energiegewinnung für jede Art von Sensoren, die in einer ausreichend beleuchteten Umgebung die gewünschten Messwerte liefern können.

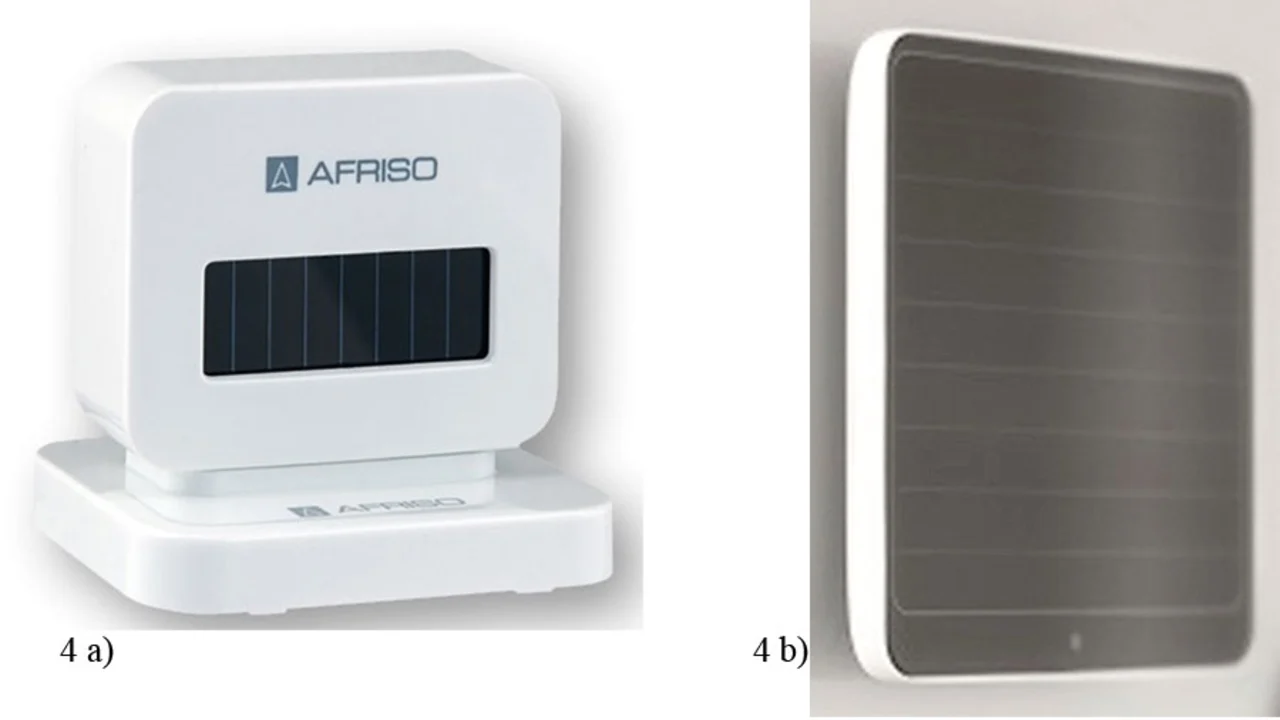

Der Mess- und Regelspezialist AFRISO hat diese Form der Energieernte in einen Wassersensor integriert (Bild 4 a), der mit einer Breite von etwas mehr als fünf Zentimetern lediglich die Größe einer Streichholzschachtel hat. Dabei nimmt die Solarzelle nur circa ein Drittel dieser Fläche ein. Der Sensor, bestehend aus einem universellen Funktransmitter und einer Bodenwassersonde, überträgt den logischen Zustand der angeschlossenen Sonde (An-/Abwesenheit von Wasser) sowie die Umgebungstemperatur zyklisch und bei Zustandsänderung über den EnOcean-Funk. Sollen weitere Funktionen erledigt werden, empfiehlt es sich, die Fläche der Solarzelle entsprechend größer zu planen. Die Firma alphaEOS hat beispielsweise einen Multifunktionssensor (Licht, Feuchtigkeit, Temperatur) entwickelt (Bild 4 b), dessen gesamte vordere Fläche durchgehend aus Solarzellen besteht. Die Grenzen der Lichternte liegen derzeit vor allem im Wirkungsgrad der Solarzellen. Verbessert sich die Leistung bei noch geringerer Lichtstärke weiter, können in Zukunft mehr Funktionen mit noch kleineren Solarmodulen umgesetzt werden. Heute liegt die Obergrenze für einen einwandfreien Betrieb bei ungefähr 100 Lux mit 5 % Wirkungsgrad. Künftige Solarzellen basieren auf organischem Material oder Farbstoff und haben einen Wirkungsgrad von mehr als 10 % bei einer Lichtintensität von 10 Lux.

- Harvesting-Energiequellen für Elektroniksysteme

- Solarenergie als Stromversorger

- Thermische Energie effizient nutzen