Kapazitive Energiewandler

Höhere Leistung durch Frequenzwandlung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Leistungen bis 10 µW

Grundlagenforschung auf diesem Gebiet läuft z.B. am Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme (IMMS) in Ilmenau, in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikro- und Nanotechnologien der dortigen Technischen Universität (IMN MacroNano). Aus einer ganzen Reihe verschiedener untersuchter Aufbauformen ging schließlich ein vertikaler Flächenschwinger als Favorit hervor. Um eine große Kapazität realisieren zu können, lässt man hier kammförmige Elektroden mit einem hohen Aspektverhältnis ineinander greifen.

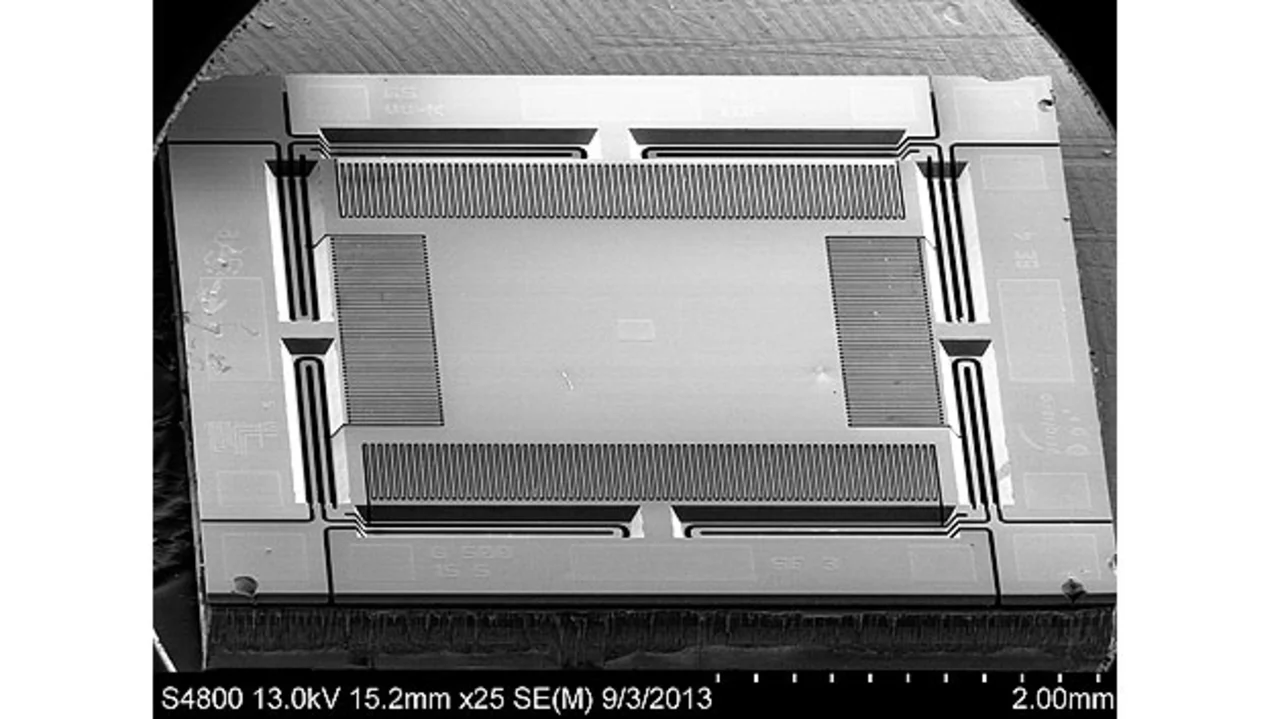

Hergestellt werden die Elektroden mit der Methode des anisotropen Tiefenätzens, wobei eine minimale Spaltbreite von 3 µm bei einer Ätztiefe bis 100 µm demonstriert werden konnte (Bild 2). Die träge Masse des Flächenschwingers ist in horizontaler Richtung sehr steif aufgehängt, in vertikaler dagegen hochelastisch. Bei einer Grundfläche von 15 × 15 mm² lassen sich Kapazitäten im dreistelligen pF-Bereich erreichen. Mit der maximalen vertikalen Auslenkungsamplitude von 100 µm sind relativ große Kapazitätsverhältnisse bis 3,8 erzielbar. Laut Simulation sollten sich damit bei einer Schwingfrequenz von 200 Hz Leistungen bis etwa 10 µW erzeugen lassen.

Ein Problem, das bei vielen mechanisch-elektrischen Wandlern auftritt, die in Form eines gedämpften Feder-Masse-Systems aufgebaut sind, besteht darin, dass der Wirkungsgrad ist stark von der Schwingfrequenz abhängt.

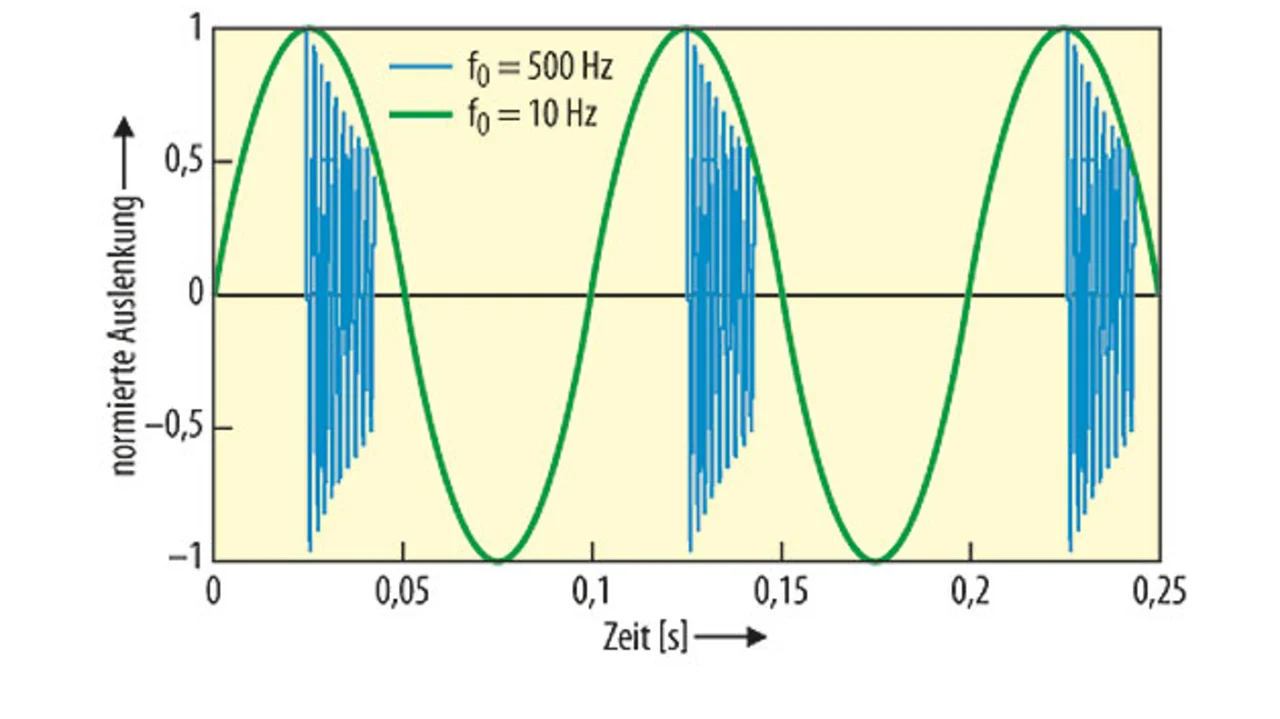

Auf der Eigenresonanz ist er am höchsten. Aufgrund skalierungsbedingt hoher Eigenfrequenzen ist eine direkte Abstimmung eines resonanten Mikrowandlers auf in der Praxis vorkommenenden niederfrequenten Erregungen – Maschinen-, Gebäude- oder menschliche Körperschwingungen im ein- bis zweistelligen Hz-Bereich – kaum möglich. Die am IMMS genutzte Lösung: Die bewegliche Wandlermasse – der Oszillator – schwingt hier nicht mit derselben Frequenz wie die einwirkende Vibration, sondern seine Eigenresonanz ist sehr viel höher gelegt, etwa in den Bereich 100 bis 1000 Hz. Zur Anregung dient eine Frequenz-Aufwärtswandlung. Dazu wird die Oszillatormasse mit einer zweiten Masse gekoppelt, die mit der Anregungsfrequenz schwingt. Eine Möglichkeit dafür bietet ein makroskopischer Dauermagnet, der eine ferromagnetische Schicht auf dem Oszillator periodisch anzieht und wieder loslässt. Das Ergebnis: Er wird periodisch auf seiner Eigenresonanz angestoßen und führt gedämpfte Schwingungen aus, die sich dann mit einem hohen Wirkungsgrad nutzen lassen (Bild 3).

Sensornetzwerke

Die ersten Teststrukturen des kapazitiven Energiewandlers konnten bereits durch Kapazitäts- und Schwingungsmessungen charakterisiert werden. Die Arbeiten zum Aufbau eines frequenzwandelnden Demonstrators laufen. Die strukturelle Weiterentwicklung zielt auf noch höhere Leistungsdichte ab. Eine Möglichkeit dafür ist ein mehrlagiger Aufbau, in dem zwei vertikal getrennte, elektrisch isolierte Statorebenen von einem gemeinsamen Oszillator durchkämmt werden, der seine Ruhelage in der Mittelposition hat. So arbeiten beide Teilsysteme um 180 Grad phasenversetzt. Die Entwicklungsarbeiten sind Teil des vom Land Thüringen unterstützten Projekts „GreenSense“ (Grundlagentechnologien für ressourcen- und energieeffiziente intelligente Sensornetzwerke). Wann die Wandler die Serienreife erreichen und wie viel sie dann kosten werden, ist noch nicht genau abzusehen. Günstig ist schon einmal, dass sie kein so ultrareines Silizium benötigen wie die höchstintegrierten Speicher-Chips. Als Einsatzgebiet ist vor allem die Versorgung von energieautarken Sensoren gedacht.

- Höhere Leistung durch Frequenzwandlung

- Leistungen bis 10 µW