Mess- und Prüftechnik / Feldmesstechnik

In-situ-Validierung von Energy-Harvesting

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Systemarchitektur

Testen und Validieren Harvesting-basierter Systeme stellt also eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Dazu ist portable, kosteneffiziente Ausrüstung mit großer Anzahl hoch-präziser Spannungs- wie Stromkanäle gefragt. Damit sind viele spezifische Funktionen von Beginn an im Entwurfsprozess zu berücksichtigen.

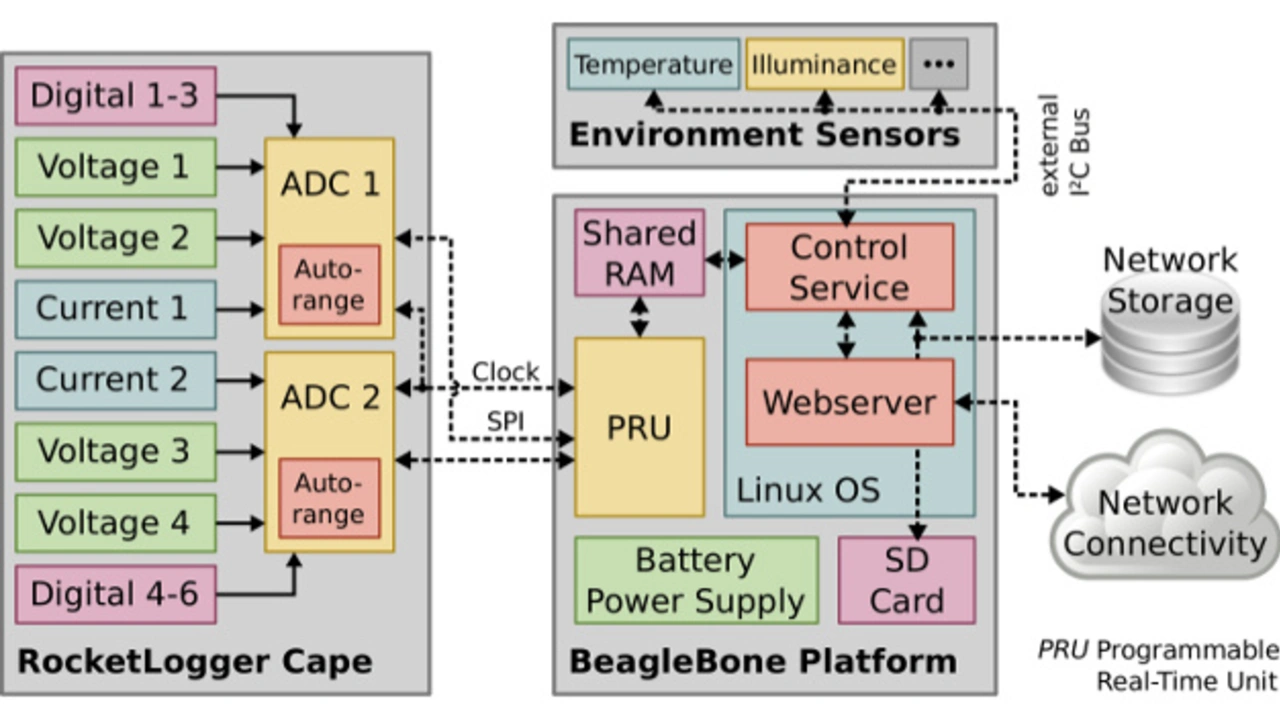

Zur präzisen Strom- und Spannungsmessung mit weiter Dynamik ist ein spezifisches, kommerziell nicht verfügbares, Analog-Front-End nötig. Weiterhin messen unterschiedliche digitale Sensoren, Umgebungsdaten wie Temperatur, Lichtstärke oder den Atmosphärendruck über ein einziges Bussystem. Die große Datenmenge fordert ein Betriebssystem, das synchron Daten sammelt und die unterschiedlichen Messschaltungen sowie den Datenspeicher kontrolliert. Zur Gewährleistung des tragbaren Formfaktors wurde die BeagleBone Green [18] embedded-Linux-Plattform gewählt.

Fernzugriff und Datenspeicherung erfolgt auf der Basis eines Linuxsystems. Den Architekturüberblick zeigt Bild 2.

Im Folgenden werden die Herausforderungen bei der Integration jeder Architekturkomponente diskutiert.

Messung niedriger Ströme

Mit den ersten Entwurfsentscheidungen und Prototypen ist die Messung der gewonnenen Harvesting-Energie essenziell. Low-Power-Szenarien und der verbesserte Ruhestrom aktueller Mikrocontroller fordert Strommessung bis zur 10-nA-Skala.

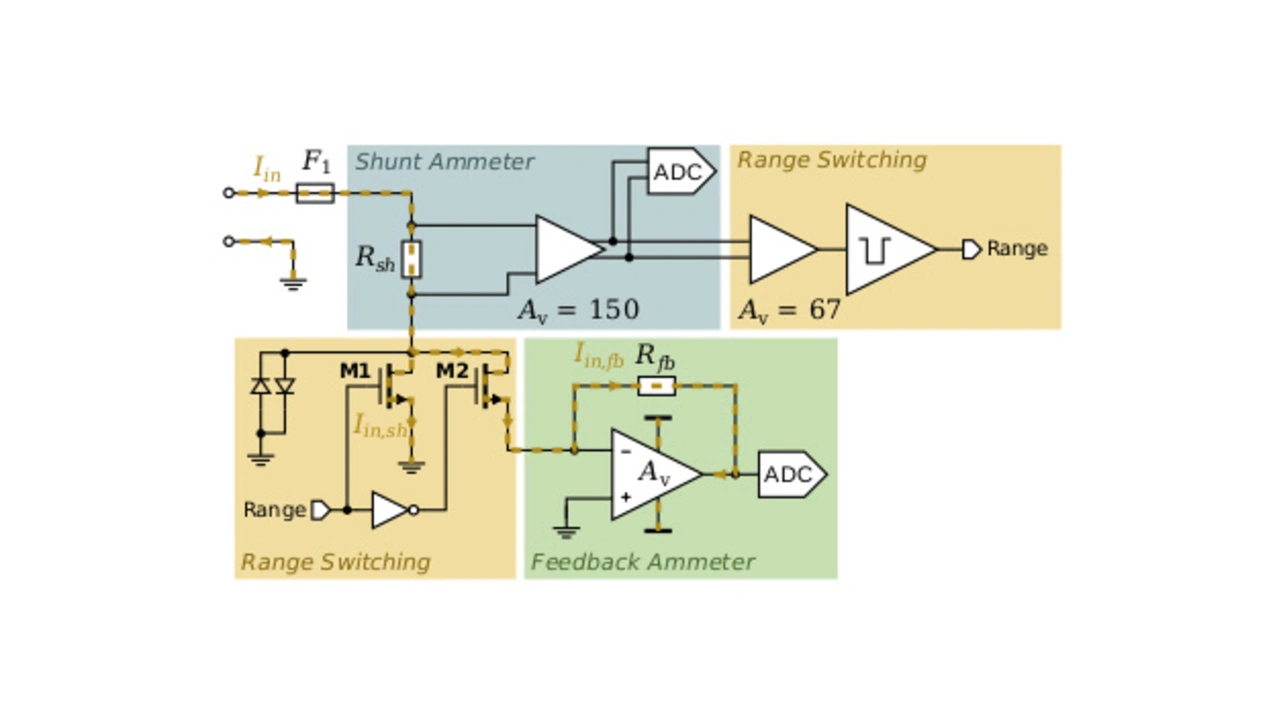

Zur Messung solcher Ströme unter geringer Beeinflussung des DUTs dient eine rückgekoppelte Feedback-Amperemeter-Schaltung [19, Kap. 1]. Die OPV-basierte Schaltung misst mit der großen Verstärkung unter Rückkoppelwiderstand RfB=680 Ω im nA-Bereich. Der Spannungsabfall unter A/D-Wandler-Messung erfolgt daher am OPV-Ausgang, ohne Auswirkungen auf den Eingang.

Da der gemessene Strom durch den OPV fließt, wird er durch dessen Ausgangseigenschaften limitiert: Der Dynamikbereich dieser Schaltung ist auf ±2 mA begrenzt. Über diesen Bereich hinaus ist das Feedback-Amperemeter zu deaktivieren oder überbrücken, damit die OPV-Sättigung nicht zu einem unkontrollierbar großen Spannungsabfall am Eingang führt. Dies gewährleistet ein Umschaltkreis.

Messung hoher Ströme

Eine konventionelle Shunt-Amperemeter-Schaltung misst aktive Ströme über 2 mA hinaus. Der 50-mΩ-Shunt-Widerstand hält den Spannungsabfall am Eingang niedrig und minimiert den Einfluss auf das DUT. Ein Messverstärker erfasst den Spannungsabfall über den Widerstand unter A/D-Wandlung, zur Strommessung im Bereich von 2 mA bis 500 mA, mit 10-μA-Grundrauschen.

Umschalten der Messbereiche

Zur Reduktion der Schaltstörungen auf die transiente Messung ist die Umschaltautomatik in das analoge Front-End integriert (Bild 3). Damit wird das Feedback-Amperemeter hinreichend schnell unter starken Stromspitzen deaktiviert (z.B. beim Erwachen aus dem Ruhemodus), bevor es große Spannungseinbrüche bewirkt.

Das verstärkte Shunt-Amperemeter-Signal bestimmt den Messbereich: Auch unter erheblichem Signalrauschen bei kleinen Strömen, behält das Signal zur Detektierung der Schaltvorgänge, bis hin zu zwei Größenordnungen über dem Rauschuntergrund, Integrität.

Der Schaltdetektor nutzt eine Komparatorschaltung. Im Bereich unterhalb von 2 mA wird MosFET M2 aktiviert, um die Ströme durch das Amperemeter zu leiten.

Größere Ströme werden über M1 am Feedback-Amperemeter, zur Vermeidung hoher Spannungseinbrüche durch OPV-Sättigung, vorbei geführt. Das Shunt-Amperemeter bleibt zur Detektierung der Schaltschwellen ständig aktiv. Ebenfalls wird das Schaltsignal der MosFETs aufgezeichnet, um später daraus die entsprechenden Messkanäle zur Datenanalyse zu wählen.

- In-situ-Validierung von Energy-Harvesting

- Harvesting-Entwurf und Marktlösungen

- Systemarchitektur

- Datenakquise

- Vergleich mit bisherigen Lösungen

- Anwendungsberichte

- Literatur