EMV-Normen

Geleitete Störungen messen - live und in Farbe

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die Abnahmemessung

Für die verbindliche Abnahmemessung mit dem Quasipeak-Detektor ist eine Mindestmesszeit von 1 s an jedem Frequenzpunkt erforderlich. Dies führt beim herkömmlichen Stepped-Scan-Verfahren zu einer Scan-Zeit von fast zwei Stunden, wenn der Frequenzbereich bis 30 MHz relativ grob im Raster der halben Messbandbreite von 9 kHz abgetastet wird. Größere Frequenzschritte sind nicht ratsam, weil sie den zusätzlichen Pegelmessfehler noch weiter erhöhen, der sich durch die geringere Überlappung der Messbandbreiten ergibt. So viel Zeit wird kaum jemand investieren. Deshalb hat sich in der Vergangenheit ein Verfahren durchgesetzt, das den ganzen Vorgang in Vormessung und Nachmessung aufteilt.

Für die Vormessung stellt der Anwender den Spitzenwertdetektor und den Mittelwertdetektor ein. Die Messzeit pro Frequenzpunkt beträgt beispielsweise 20 ms, und nach zwei bis drei Minuten liegt ein Spektrum vor. Nun sucht der Empfänger für jede Messkurve zum Beispiel die 25 Messwerte, die der Grenzwertlinie am nächsten kommen, und speichert die zugehörigen Frequenzen ab.

Jobangebote+ passend zum Thema

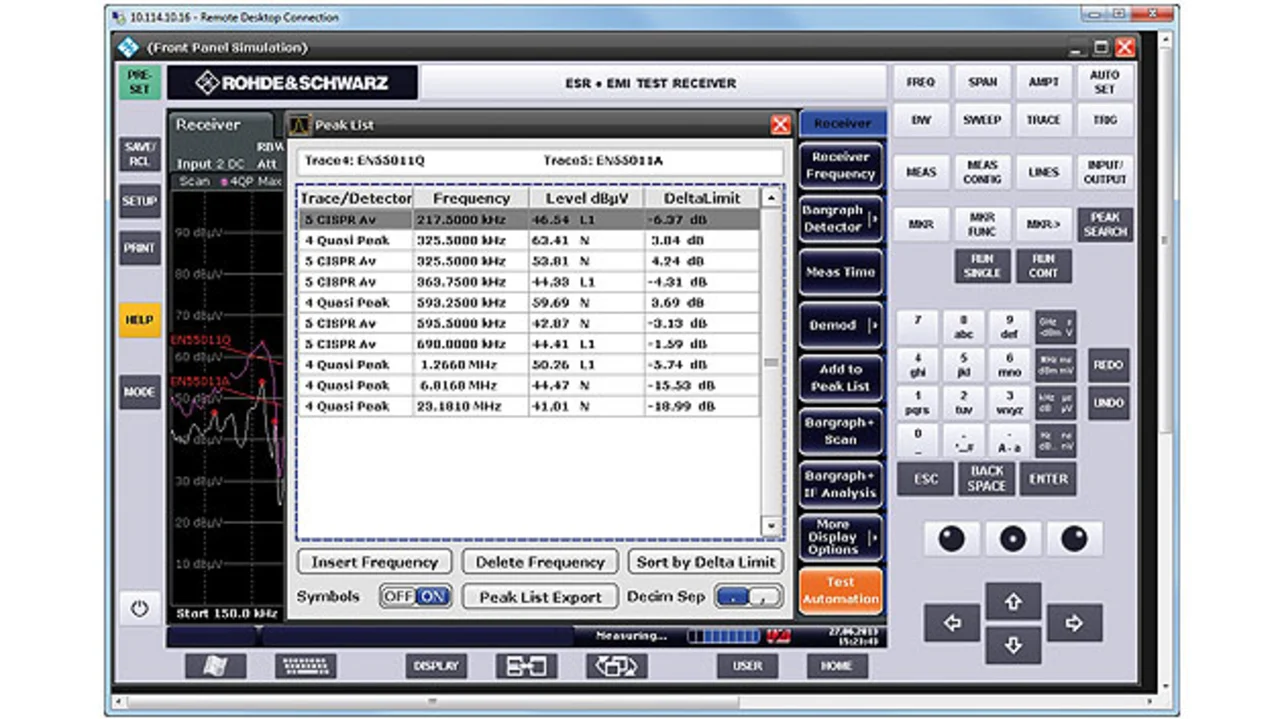

Bei der Nachmessung misst der Messempfänger dann auf diesen Frequenzen mit den normgerechten Detektoren Quasipeak und CISPR-Average. Für jede Einzelmessung braucht der Empfänger zwei Sekunden. Nach jedem Frequenzwechsel benötigt das Gerät eine Sekunde Einschwingzeit für den Detektor, um Pulse richtig zu messen, und dann 1 s Messzeit. Für zwei Detektoren und je 25 Werte heißt dies: 2 s × 2 Detektoren × 25 Werte = 100 s.

Die Nachmessung dauert demnach 100 s. Typischerweise wird die Messung mit einer Netznachbildung durchgeführt. Somit dauert sie bei einphasigen Prüflingen (Phase und Neutralleiter) schon 200 s und bei dreiphasigen Prüflingen sogar 400 s. Nun könnte man die Anzahl der Frequenzen für die Nachmessung reduzieren, um Zeit zu sparen. Dadurch steigt jedoch das Risiko, Störer zu übersehen. Es ist eine Abwägung von Zeitersparnis gegen Zuverlässigkeit der Messung.

Doch idealerweise misst man mit Quasipeak- und CISPR-Average-Detektor im gesamten Frequenzbereich der Grenzwerte (Bild 3 und Bild 4) und nicht nur an offensichtlich kritischen Punkten. Mit dem FFT-basierten Time-Domain-Scan ist dies problemlos möglich. Der Empfänger etwa liefert mit einer FFT-Bandbreite von 30 MHz bereits nach 2 s normgerechte Messergebnisse für das komplette CISPR-Band B, einschließlich der erforderlichen Einschwingzeit von 1 s. Nun sieht die Rechnung erheblich freundlicher aus: 2 s × 2 Detektoren = 4 s für die vollständige normgerechte Messung auf einer Leitung. Somit benötigt der Anwender für die Messung insgesamt 8 s bei einphasigen Prüflingen und 16 s bei dreiphasigen. Darüber hinaus kann der Messingenieur bereits in der Entwicklungsphase erkennen, ob die Störsignale über die Zeit schwanken oder intermittierende Störer mit niedriger Wiederholfrequenz auftreten. Möchte er diesen Worst Case messen und die Grenzwerte sicher einhalten, ist es bei der ohnehin sehr kurzen Gesamtmesszeit ein Leichtes, die Beobachtungszeit beispielsweise auf fünf Sekunden zu verlängern. Zusammen mit der obligatorischen Sekunde Einschwingzeit ergeben sich 6 s × 2 Detektoren = 12 s Messzeit pro Leitung. Das ist ein sehr überschaubarer Zeitraum.

Normkonform mit Time Domain Scans

Seit Publikation der Änderung A1:2010 zur 3. Ausgabe der Basisnorm für Störemissionsmessgeräte CISPR 16-1-1 [1] ist die FFT-basierte Empfängertechnik Bestandteil der Grundnorm. Die Produktfamilienstandards CISPR 13 für Unterhaltungselektronik und CISPR 32 für Multimediageräte referenzieren bereits diese neuste Grundnorm. CISPR 15 für Beleuchtungseinrichtungen folgen in diesem Jahr, CISPR 12 und CISPR 25 für Fahrzeuge und Fahrzeugkomponenten im nächsten. Auch die restlichen Produktgruppen werden folgen. Das heißt, das EMV-Labor kann alle Produkte, die in eine dieser Gruppen fallen, bereits jetzt oder demnächst ganz offiziell mit dem Time Domain Scan messen und die Ergebnisse für die Produktzertifizierung verwenden.

Letztlich schließen sich mit dem FFT-basierten Time-Domain-Scan-Verfahren Zeitersparnis und Zuverlässigkeit der Messung nicht mehr aus. Der Entwickler findet mit diesem Verfahren driftende und veränderliche Störer sicher und schnell. Die tatsächliche Messzeit ist dabei so kurz, dass sie gegenüber der Rüstzeit für das Messobjekt in den Hintergrund tritt. Somit kann der Entwickler Entstörmaßnahmen so einsetzen, dass die Produkte zuverlässig die gesetzlichen Vorgaben einhalten, ohne die Herstellkosten unnötig zu steigern.

Literatur:

[1] CISPR 16-1-1:2010-01 (Edition 3) Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus.

Der Autor

| Matthias Keller |

|---|

| arbeitet im Bereich EMI-Messempfänger bei Rohde & Schwarz München |

- Geleitete Störungen messen - live und in Farbe

- Die Abnahmemessung