EMV-Normen

Geleitete Störungen messen - live und in Farbe

Die erfolgreiche Abnahmemessung nach den einschlägigen EMV-Normen ist ein wichtiger Meilenstein für die Produktentwicklung. FFT-basierte Time-Domain-Verfahren beschleunigen die schrittweise Verbesserung der EMV-Eigenschaften. Das Produkt erreicht früher die Marktreife.

Während der Entwicklungsphase muss der Messingenieur häufig Frequenzspektren erfassen und die Störsignalpegel mit den Grenzwerten des jeweiligen Produktstandards vergleichen. Außerdem kontrolliert er immer wieder die vorgenommenen Entstörmaßnahmen. Dabei gilt: Je schneller ein verlässliches Messergebnis vorliegt, desto zielgerichteter sind die Maßnahmen zu ergreifen. Im Idealfall beobachtet der Entwickler live am Messempfänger die Auswirkung von Änderungen am Messobjekt auf das Störspektrum.

Mit FFT-basierten Time-Domain-Verfahren ist das heute schon möglich. Statt des Pegels auf nur einer Frequenz liefert der Time Domain Scan ein ganzes Spektrum. Am Beispiel der Messung geleiteter Störungen wird gezeigt, wie diese neuartigen Messverfahren vorteilhaft eingesetzt werden. Während des ganzen Entwicklungsprozesses spart der Anwender Messzeit ein, sowohl in der Optimierungsphase als auch bei der Abnahmemessung. Denn viele Produktstandards lassen bereits diese Messverfahren zu. Die Messergebnisse sind zuverlässiger und führen so zu besserer Produktqualität.

Der Time Domain Scan

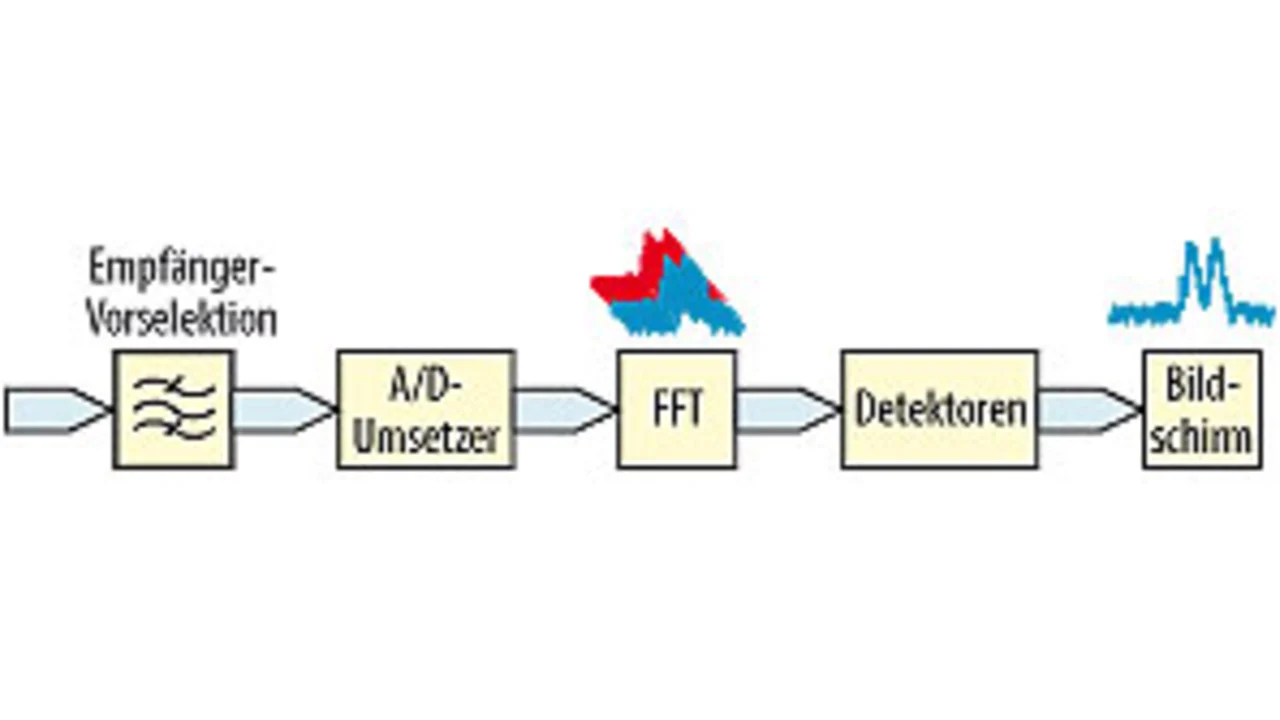

Bei Time Domain Scans wird mit Hilfe der Fourier-Transformation ein Zeitbereichssignal in ein Frequenzspektrum umgewandelt. Die Abtastwerte des A/D-Wandlers bilden das Zeitbereichssignal, und daraus berechnet der Empfänger Frequenzspektren. Statt eines einzelnen Messwertes, der den Frequenzbereich der Messbandbreite repräsentiert, beispielsweise 9 kHz, liefert die Messung parallel viele Messwerte, die den Frequenzbereich vieler Tausend Messbandbreiten abdecken. Wird dieses Verfahren für normkonforme Störmessungen verwendet, müssen lückenlose Messzeiten von mindestens einer Sekunde realisierbar sein. Außerdem müssen normgerechte Messbandbreiten und aufwendige Detektoren wie die Quasipeak-Bewertung zur Verfügung stehen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Darüber hinaus sollte ein Störmessempfänger möglichst viel Bandbreite verarbeiten können, damit der Beschleunigungseffekt möglichst groß ausfällt, der durch Parallelisierung der Messung erzielt wird. Diese Randbedingungen verlangen eine hohe Rechenleistung, die unterbrechungsfrei zur Verfügung stehen muss. Die Lösung hierfür ist die Verwendung von Field Programmable Gate Arrays - kurz FPGAs. Diese für die digitale Signalverarbeitung entworfenen Bausteine schaffen es, den Datenstrom vom A/D-Umsetzer in Echtzeit - also lückenlos - in viele zeitlich kurz aufeinanderfolgende Frequenzspektren umzuwandeln (Bild 1). Die Spektren wandern im FPGA sofort in den Detektorblock. Aus den vielen Teilspektren, die jeweils nur eine kurze Momentaufnahme darstellen, bilden die Detektoren konkrete Messwerte.

Mit dieser Vorgehensweise findet der Störmessempfänger auch kürzeste Pulse und zeigt sie mit dem richtigen Pegel an. Dabei ist der Spitzenwertdetektor am leichtesten zu realisieren. Es genügt, für jeden Frequenzpunkt im Spektrum den höchsten Pegelwert innerhalb der Messzeit zu speichern. Dafür reicht ein einfacher Vergleich. Die Bewertungsdetektoren gemäß der Basisnorm CISPR 16-1-1 [1] - Quasipeak, CISPR-Average und RMS-Average - sind erheblich aufwendiger und rechenintensiver. Zeitkonstanten von bis zu 160 ms und die Tiefpasscharakteristik benötigen hohe Speicherkapazitäten. Für Messungen im CISPR-Band B betreibt zum Beispiel der EMI-Messempfänger R&S ESR von Rohde & Schwarz parallel 13.267 Detektoren. Diese Zahl ergibt sich aus dem Frequenzbereich von 150 kHz bis 30 MHz geteilt durch den Frequenzabstand von einem Viertel der Messbandbreite 9 kHz. Somit betrachtet der Störmessempfänger das komplette CISPR-Band B lückenlos in Echtzeit und bewertet dieses normgerecht mit dem Quasipeak-Detektor.

Vorteile für die Praxis

Verwendet ein Entwickler einen Messempfänger mit der Time-Domain-Scan-Methode, so kann er damit zum Beispiel bei Tests an einem Netzteil verschiedene Entstörmaßnahmen ausprobieren oder mehrere Lastzustände überprüfen. Er sieht sofort die Auswirkungen auf das Störspektrum. Ändert er beispielsweise die Verkabelung oder führt andere Modifikationen am Messobjekt durch, so zeigt der Messempfänger sofort jede Änderung im Quasipeak-Spektrum an (Bild 2). Auf diese Weise lassen sich viele Szenarien in kürzester Zeit durchspielen. Der Anwender erkennt unmittelbar, welche Maßnahmen am wirkungsvollsten sind. Unwirksame Entstörmaßnahmen werden gleich erkannt und fallen sofort weg. Sie finden gar nicht den Weg in das Serienprodukt und erhöhen so auch nicht die Herstellkosten.

Viele Messobjekte ändern die spektrale Verteilung ihrer Störemissionen über die Zeit. Manche Störer treten temperaturabhängig auf und ändern sich durch die Erwärmung im Betrieb. Andere Messobjekte, wie etwa ein Kaffeevollautomat, durchlaufen verschiedene Betriebszustände. Bei solchen Objekten eröffnet die Überwachung des CISPR-Bandes B in Echtzeit mit der Spektrogramm-Funktion neue Möglichkeiten. Diese Funktion zeichnet zum Beispiel alle 100 ms ein Spektrum auf und veranschaulicht die Änderungen des Störverhaltens über der Zeit. Nach der Messung bewegt sich der Benutzer mit dem Marker durch die aufgezeichnete Historie. Er ordnet über den Zeitstempel, der zu jedem Spektrum gehört, das gemessene Störsignal dem Betriebszustand des Messobjekts zu. So weiß er, dass die Störung zum Beispiel beim Mahlprozess, beim Brühen oder bei der Michzufuhr auftrat. Mit den so gewonnenen Erkenntnissen kann der Produktentwickler gezielt Entstörmaßnahmen durchführen.

- Geleitete Störungen messen - live und in Farbe

- Die Abnahmemessung