National Instruments

Synchronisation von Messungen beim Datenlogging im Fahrzeug

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

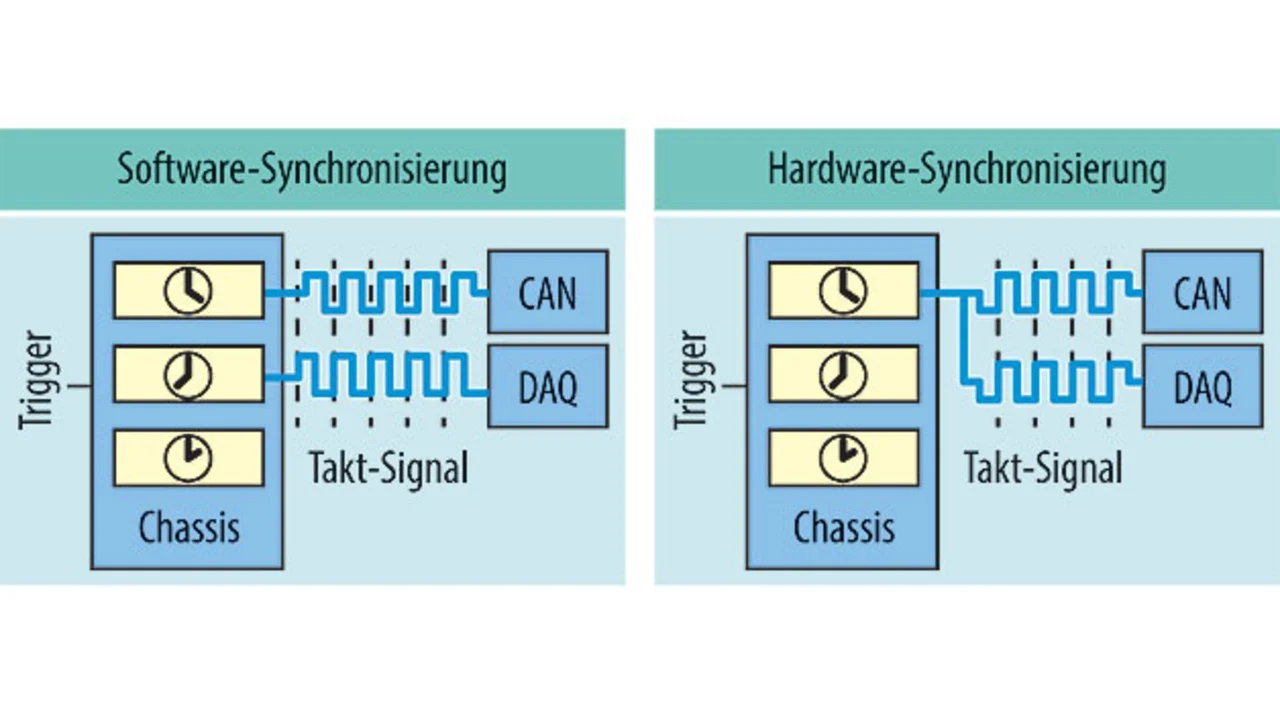

Die zwei Synchronisations¬methoden

CAN-Telegramme und Sensorsignale für das Datenloggen können auf zwei Wegen synchronisiert werden: per Hardware oder mit Software. Es kann zwar eine Anwendung entwickelt werden, die Software-Synchronisation für Sensorsignale und CAN einsetzt, da beide einen Zeitstempel beinhalten. Eine Garantie der Zeitstempelgenauigkeit gibt es jedoch aufgrund von Taktabweichungen sowie Latenzzeit nicht. Die präziseste Synchronisation erhält man über Hardware, die einen „Real-Time System Integration“- (RTSI) Bus (Bus zur Echtzeit-Systemintegration) oder integrierte Taktgeber verwendet. Werden Daten Hardware-mäßig synchronisiert, entsprechen die Daten analoger Kanäle grundsätzlich der passenden CAN-Nachricht, da Taktabweichungen oder Latenzen nicht vorkommen. Dies liegt daran, dass beide Erfassungsmethoden den gleichen Hardware-Takt teilen.

Bei der Hardware-Synchronisation werden die Daten des Taktgebers und des Triggers physikalisch miteinander verbunden (Bild 3 rechts). Eine Anwendung kann daher eine höhere Genauigkeit erreichen und ist weniger anfällig für Signalstörungen des Taktgebers. Beispielsweise können auf einer Plattform zur Hardware-Synchronisation, wie NI CompactDAQ von National Instruments, alle Messungen in einem einzigen Schritt zusammengefasst werden. Sämtliche Kanäle des gleichen Taktgebers werden so einfach synchronisiert. Alle Anschlüsse in der API (NI-XNET) für das Modul NI 9862 für CAN-Kommunikation teilen eine gemeinsame Zeitbasis mit anderen Datenerfassungsmessungen. Ist es nicht möglich, alle Messungen der Hardware-Plattform zu nutzen, muss Software eingesetzt werden, um die Synchronisation von Messanwendungen zu erzielen. Dies ist jedoch alles andere als ideal.

Nachbearbeitung und Analyse synchronisierter Daten

Das Datenloggen ist jedoch nur eine Anwendung. Das Hauptziel besteht darin, festzustellen, ob die Funktion, die ECU oder der Fahrzeugsensor mit den erfassten Daten richtig arbeitet. Eine Synchronisation ist also notwendig. Wären die Daten nicht synchronisiert, gäbe es ein erhebliches Risiko, dass Vermutungen auf Basis der Daten aufgestellt werden. Dies könnte wiederum falschen Testergebnisse bringen. Das Anzeigen und Analysieren der Daten auf die richtige Weise lässt solch eine Situation erst gar nicht entstehen.

Abgeleitet aus den Daten, die von den Datenerfassungssensoren und der CAN-Schnittstelle kommen, lassen sich entweder Signalverläufe oder XY-Graphen abspeichern. Die CAN-Nachrichten mit ihrem nativen Zeitstempel sollten als XY-Graphen gespeichert und nicht erneut abgetastet werden. Würde nämlich die CAN-Nachricht erneut eingelesen, ginge der Zeitstempel des Identifier verloren, was wiederum dazu führt, dass die Integrität der Synchronisation verloren geht. Genau das ist zu vermeiden, denn aufgrund der Synchronisation sind die Zeitstempel der Daten, die von DAQ-Sensoren und CAN-Nachrichten empfangen werden, identisch. Es ergibt sich in der Visualisierung daher ein normales Achsendiagramm, das für die Darstellung eines XY-Graphen verwendet werden kann. Damit kann man Entscheidungen zielsicher treffen, da die Daten synchronisiert sind und den entsprechenden Zeitstempel der zugehörigen CAN-Nachricht und der Daten des DAQ-Sensors tragen. Nur mit einer korrekten Synchronisation ist es auf sichere Weise möglich, eine Funktionseinheit, eine ECU oder einen Sensor präzise zu analysieren und zu validieren. Weiterführende Information zu „Best Practices für das In-Vehicle-Datenloggen“ gibt es in [1].

Literatur:

[1] www.ni.com/data-logger/in-vehicle

Jobangebote+ passend zum Thema

| David Ashlock |

|---|

| ist Applikationsingenieur bei National Instruments und befasst sich mit modernen Methoden der Datenerfassung. |

- Synchronisation von Messungen beim Datenlogging im Fahrzeug

- Eingangssignale für die Synchronisation

- Die zwei Synchronisations¬methoden