National Instruments

Synchronisation von Messungen beim Datenlogging im Fahrzeug

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Eingangssignale für die Synchronisation

Abhängig von der Anwendung für die Datenprotokollierung werden unterschiedliche Signale benötigt, beispielsweise CAN-Telegramme, Spannungs-, Strom- und Druckwerte, Pulsweitenmodulations-Signale oder GPS-Daten. Bleibt man beim bereits angeführten Beispiel eines aktiven Federungssystems, so gibt es analoge Sensoren, die die Schwingungen eines Fahrzeugs messen, und CAN-Übertragungen, die Befehle an die hydraulischen Servosysteme weiterleiten, um eine reibungslose Fahrt zu gewährleisten. Zusätzlich informieren digitale Signale den Anwender darüber, sobald die Federung aktiviert ist und GPS-Daten verwendet werden, um Positionsdaten des Fahrzeuges bestimmten Aktionen der hydraulischen Servosysteme zuzuordnen.

Das CAN-Protokoll

Jobangebote+ passend zum Thema

In einem Fahrzeug müssen ECUs in der Lage sein, innerhalb ihrer Subsysteme (z.B. Airbags) miteinander sowie mit anderen Subsystemen (z.B. Bremsen) zu kommunizieren. Ein Subsystem muss möglicherweise Aktuatoren steuern und Feedback von Sensoren erhalten können und diese Informationen an ein weiteres Subsystem leiten. Für diesen Zweck wurde das CAN-Protokoll entwickelt, um eine verlässliche Kommunikationsmethode zu schaffen, mit der Daten von unterschiedlichen ECUs übertragen und empfangen werden können. Während ECUs durch CAN verbunden sind, können sich intelligente Sensoren und Aktuatoren ebenfalls direkt auf dem Bus verbinden und miteinander kommunizieren – wie es eine ECU tun würde.

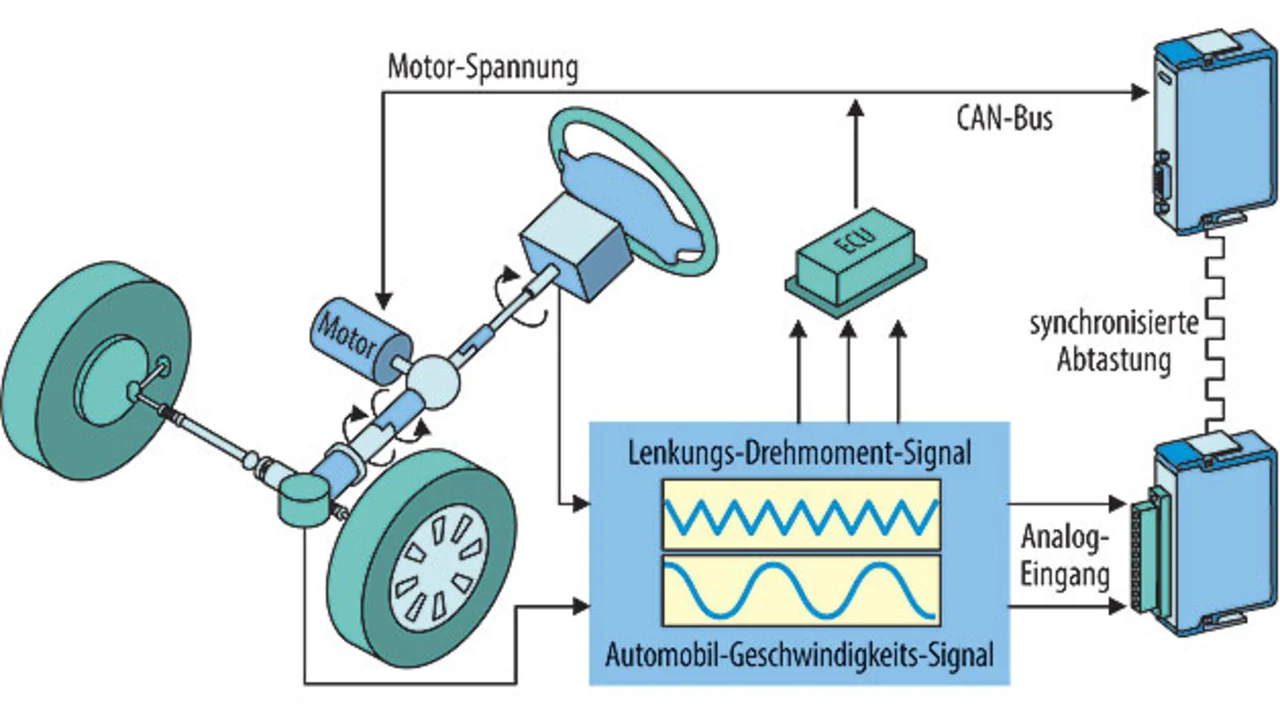

Eine CAN-Nachricht beinhaltet einen Identifier, einen nativen Zeitstempel und bis zu acht Byte an Daten. Sie kann auch in regelmäßigen Abständen übertragen werden oder ereignisgesteuert sein. Darin liegt ein großer Unterschied zwischen einer CAN-Nachricht und analogen Signalen. Letztere werden in regelmäßigen Abständen abgetastet. Ein Beispiel hierfür in Bild 2.

Analoge Signale

Im Falle von Anwendungen für die Datenerfassung im Fahrzeug ist es nicht möglich, eine Funktion mit nur einer CAN-Kommunikation zu validieren. Es müssen Daten von unterschiedlichen Quellen, z.B. analoge Sensoren, gesammelt werden. Um den richtigen Automobilsensor zu finden, müssen Umwelt-/Umgebungsbedingungen und die Abtastrate in die Überlegungen einbezogen werden. Abhängig von der Art des zu messenden analogen Signals kann eine große Vielzahl von Sensoren verwendet werden (Analogsensoren unterschiedlicher Art, z.B. für Fahrzeuggeschwindigkeit, Position der Kurbelwelle), von denen jeder einzelne eine andere Abtastrate erfordert. Beispielsweise kann es bei einem Kurbelwellensensor notwendig sein, aufgrund der möglichen einmaligen Änderung und der Bedeutung dieser Sensordaten mit 100 kHz abzutasten. Es ist jedoch nicht nötig, den Sensor für die Fahrzeuggeschwindigkeit mit 100 kHz abzutasten, da sich die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs normalerweise nicht in einer Sekunde derart dramatisch ändert. Im Beispiel in Bild 2 messen die analogen Sensoren Drehmoment und Fahrzeuggeschwindigkeit. Erreichen diese Sensoren eine spezifische Schwelle, wird eine CAN-Nachricht gesendet, um die Motorspannung zu ändern.

Ein umgesetztes analoges Signal besteht aus einem Zeitstempel für den Signalbeginn, einem Array aus gemessenen Werten und einem Wert für die Abtastrate, welcher letztlich die Zeit zwischen jedem gemessenen Sample repräsentiert. Anders als bei CAN-Übermittlungen, die ja in unregelmäßigen Intervallen stattfinden, werden analoge Signale in regelmäßigen Abständen (eben mit der Abtastrate) abgetastet. Da dies so ist, müssen Methoden zur Synchronisation der regelmäßigen Sensorabtastungen mit den Intervallen der CAN-Übertragungen gefunden werden.

- Synchronisation von Messungen beim Datenlogging im Fahrzeug

- Eingangssignale für die Synchronisation

- Die zwei Synchronisations¬methoden