Passive Sensorik

Messen ohne Stromanschluss

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Mikromechanischer Binärzähler

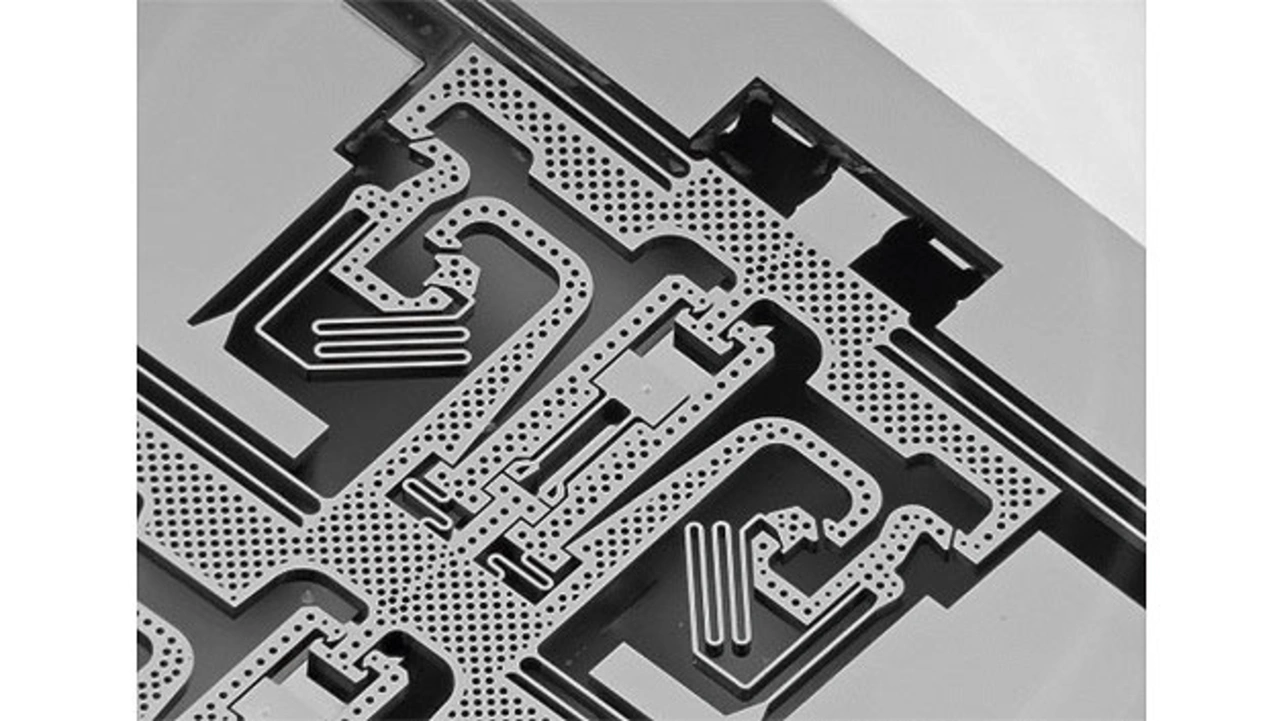

Oft interessiert, ob ein Grenzwert einmal oder mehrmals überschritten wurde. Dies elektronisch zu registrieren wäre kein Problem. Die Ilmenauer Forscher haben inzwischen auch Wege gefunden, die ohne elektrische Energieversorgung auskommen. Bild 4 zeigt einen in Mikromechanik ausgeführten Binärzähler. Es handelt sich um eine Struktur aus mikromechanischen Teilen, mit Hebeln und Widerhaken als Kraft-Gleichrichter. Die mechanische Bewegung eines Teils um einige 10 µm bewirkt, dass ein anderes Teil seine Position von A nach B ändert; bei erneuter gleichartiger Bewegung des ersten kehrt das zweite wieder nach A zurück. Den beiden Positionen A und B lassen sich die logischen Zustände 0 und 1 zuordnen, bei zwei Bit also 00, 01, 10 und 11. Solche mechanischen Flipflops lassen sich kaskadieren, sodass immer eines das nächste triggert; es entsteht ein Binärzähler mit theoretisch beliebig vielen Stufen. Sitzt am Eingang eine träge Masse, dann lässt sich die Anzahl der erfolgten mechanischen Stöße zählen – vorausgesetzt, dass diese einen bestimmten Schwellwert übersteigen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Wegen der winzigen Abmessungen der Teile ist die mechanische Energie zum Schalten sehr klein – unterhalb von 1 µJ; sie wird von den Stößen selbst geliefert. Elektrische Energie ist nur zum Auslesen des Zustands erforderlich. Dies kann wieder auf kapazitivem Weg geschehen; die Übertragung funktioniert per RFID und liefert direkt den Binärwert des Zählerstands. Denkbar ist auch, andere physikalische Größen in mechanische Bewegungen umzuwandeln, etwa Temperaturen über die thermische Ausdehnung in Verschiebungen. Der Demon-strator ist wie der zuvor genannte Beschleunigungssensor in Silizium-auf-Isolator-Technik (SOI) aufgebaut.

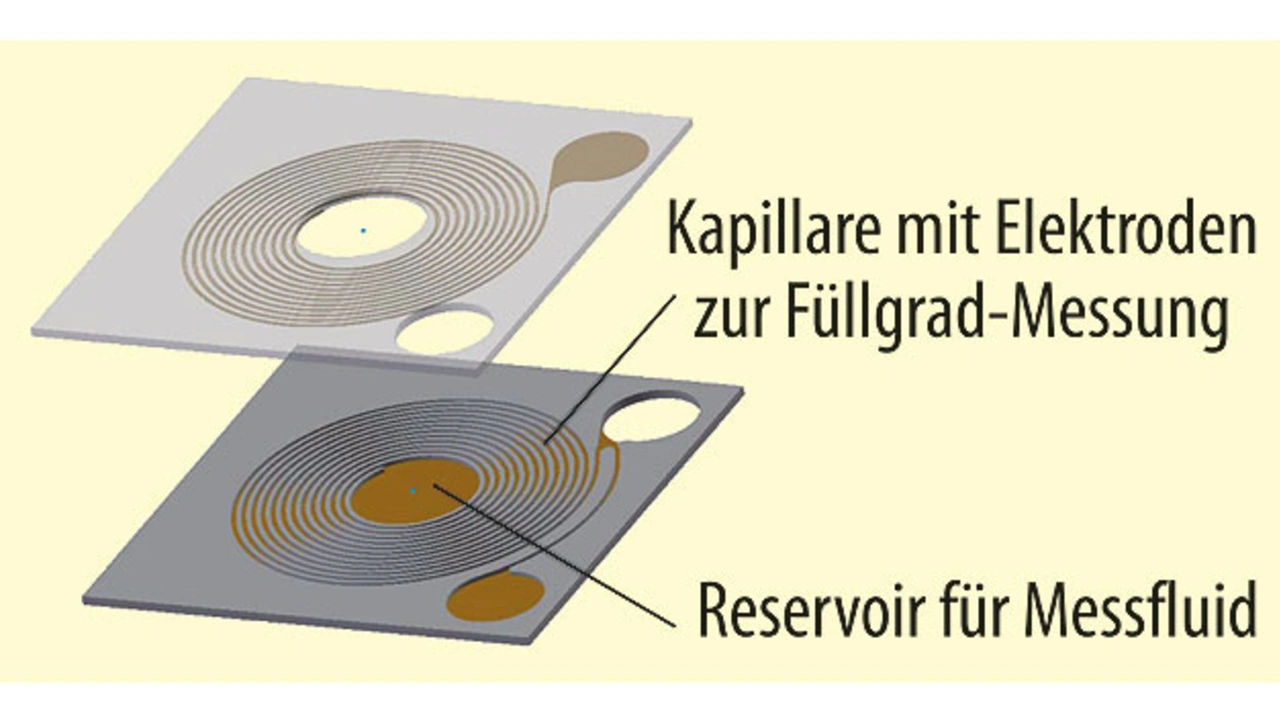

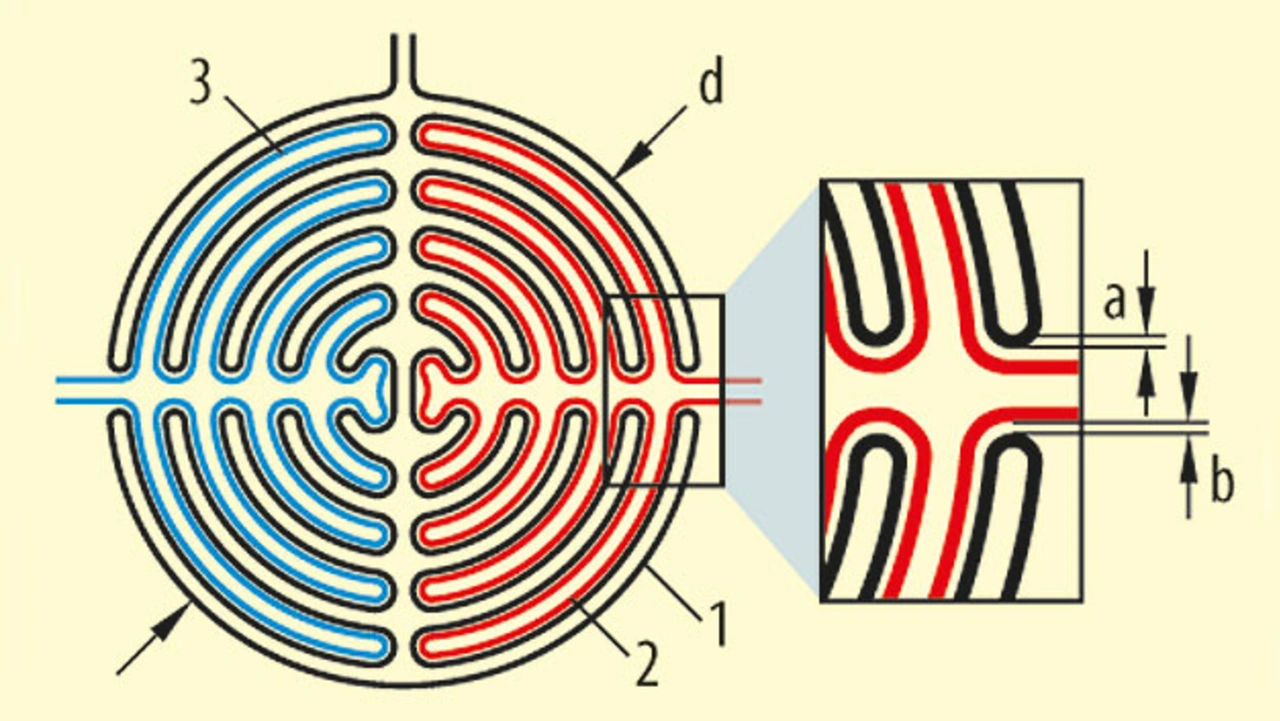

Temperaturen zu kontrollieren ist vor allem bei Lebensmitteln und Medikamenten wichtig. Als Sensormaterial dient ein Stoff, der beim Überschreiten einer Grenztemperatur seinen Zustand irreversibel verändert, etwa seine Leitfähigkeit oder seine Kapazität. Das lässt sich hinterher messen. Häufig ist die Zeitdauer der Überschreitung für die Schädigung entscheidend, also das Integral der Temperatur über die Zeit. Auch diese Größe ist direkt messbar – mit einem Material, das seinen Zustand bei geringer Übertemperatur langsam und bei stärkerer schneller verändert. Das kann ein chemischer oder ein physikalischer Vorgang sein. Untersucht wurde hierfür das Eindringen einer zähen Flüssigkeit, deren Viskosität mit steigender Temperatur abnimmt, in eine enge Kapillare (Bild 5). Das Auslesen ist auf kapazitivem oder resistivem Wege möglich.

Hält die Verpackung dicht?

Eine andere Art der Schädigung von Gütern ist chemische Kontamination, insbesondere mit Sauerstoff. Das betrifft in erster Linie Lebensmittel, darunter frisches Fleisch. Nachdem es unter einer Schutzgasatmosphäre mit weniger als 1 Prozent Sauerstoff verpackt wurde, stellt sich nach einiger Zeit die Frage: Hat die Verpackung dichtgehalten oder ist infolge von Beschädigung Luft eingedrungen? Eine Elektronik mit Batterie in direktem Kontakt mit Lebensmitteln wäre unzulässig, Energy Harvesting ist nicht möglich. Auch für diese Messaufgabe wurde ein Sensorprinzip gefunden, das ohne Stromzufuhr auskommt. Basis ist ein Material, das sich unter Lufteinfluss verändert, zum Beispiel Leinöl, ein Naturstoff, der früher als Lösungsmittel für Ölfarben verwendet wurde. An der Luft wird es mit der Zeit hart, weil durch den Sauerstoffeinfluss eine Polymerisation einsetzt – ein irreversibler Prozess, nicht manipulierbar. Dabei nimmt die Dielektrizitätskonstante stark ab, was leicht messbar ist.

Den praktischen Aufbau zeigt Bild 6. Ein kleiner Tropfen Leinöl wird auf zwei in einer Interdigitalstruktur verkämmten Elektroden platziert, zwischen denen die Kapazität gemessen wird. Nach 24 Stunden Lufteinfluss ist sie um etwa 40 Prozent gesunken. Statt Leinöl, einem komplexen Gemisch von zahllos vielen Stoffen, lassen sich auch reine ungesättigte Fettsäuren verwenden. Die Aushärtezeit ist je nach Anzahl der Doppelbindungen in der Kohlenstoffkette unterschiedlich, was sich gezielt nutzen lässt. Auch hier ist das Auslesen mit einem RFID-Lesegerät durch die Verpackung hindurch möglich, Kabel sind nicht nötig. Solche Sensoren könnten samt Antenne auf der Innenseite von Verpackungen angebracht werden. RFID-Chips auf Silizium-Basis, wie sie zum Beispiel MicroSensys herstellt, sind nicht gesundheitsbedenklich. Auch auf Plastikfolie gedruckte Elektronik ist denkbar. Die Stoffe sind nicht toxisch und bereiten im Abfall keine Probleme.

Die Serienherstellung aller genannten Sensoren könnte bei hohen Stückzahlen kostengünstig realisiert werden. Viele würden nur wenige Cent kosten und so das damit überwachte Produkt nicht wesentlich verteuern. Die Vision ist, das Auslesen mit einer Smartphone-App durchführen zu können, wobei dann auf dem Bildschirm entweder „essbar“ oder „nicht essbar“ zu lesen wäre. Im Endeffekt könnte diese Art von Sensorik wesentliche Einsparungen bringen, weil dann – hoffentlich – nicht mehr so viele Lebensmittel weggeworfen werden, die noch vollkommen gut sind.

- Messen ohne Stromanschluss

- Mikromechanischer Binärzähler