Single-Board-Computer

Raspberry Pi für Low-Power-Anwendungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Schaltregler statt Linearregler

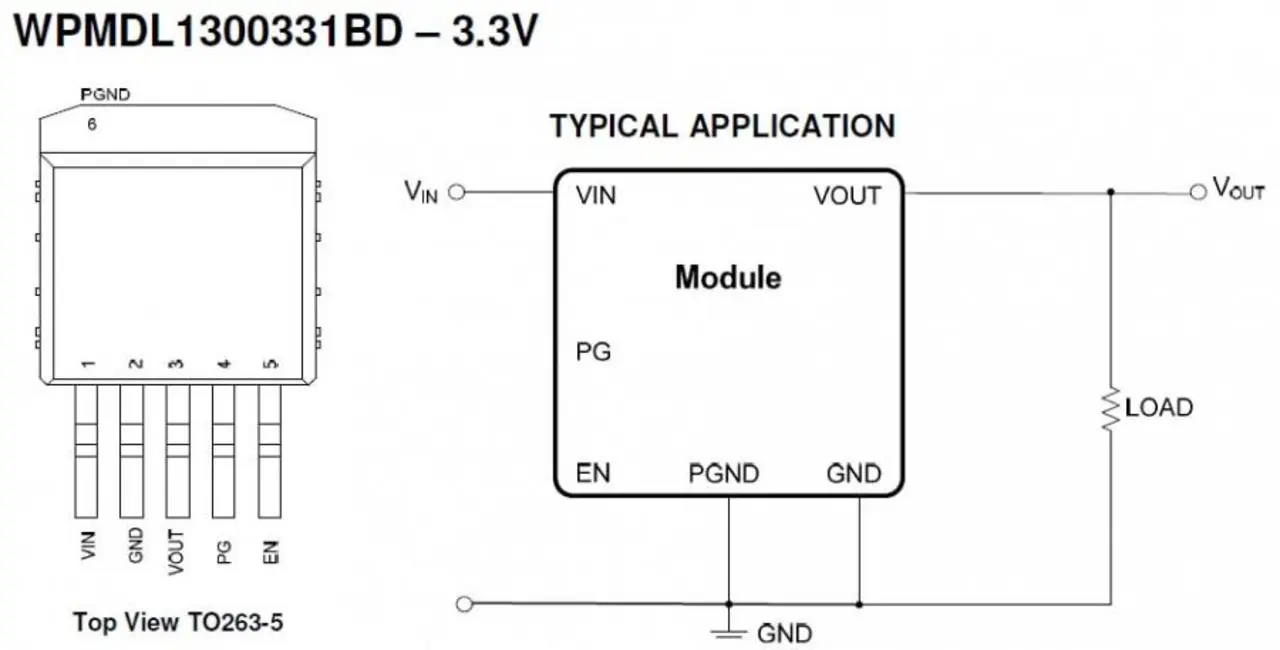

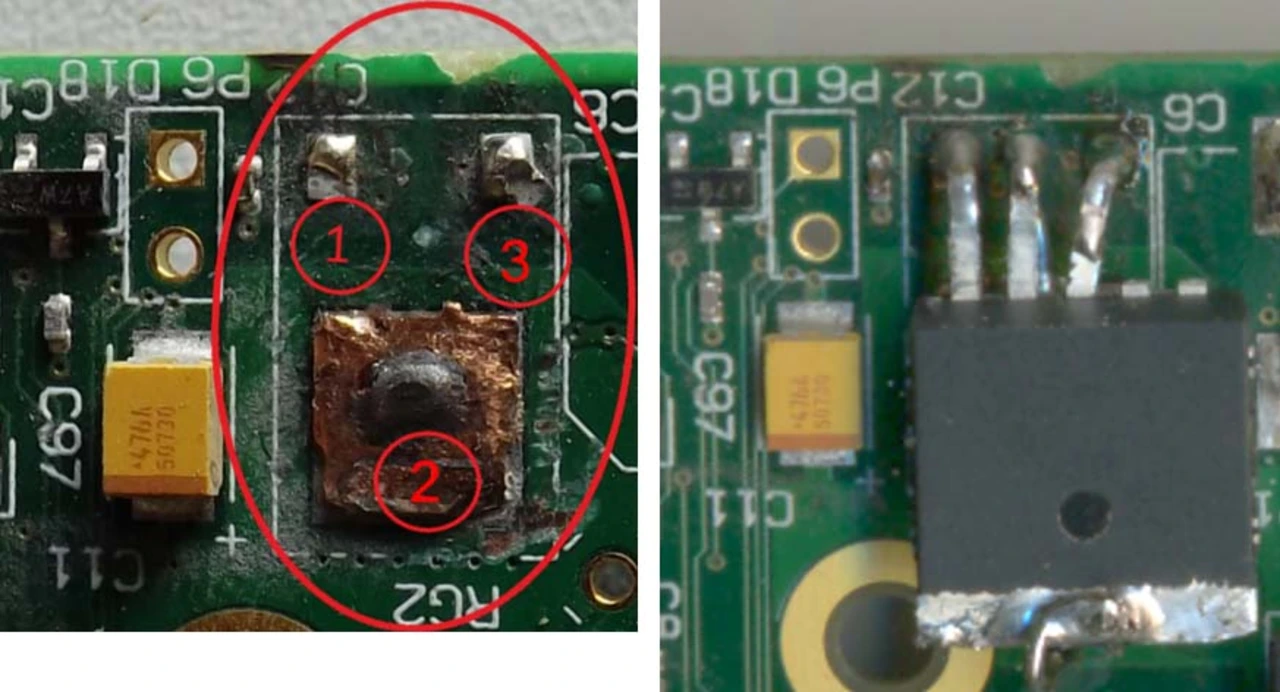

Wie in Bild 3 zu erkennen ist, werden für die Spannungsregler auf dem Raspberry Pi Board gewöhnliche Linearregler für die Spannungsherabsetzung verwendet, die im Gegensatz zu Schaltreglern einen geringen Wirkungsgrad aufweisen und deshalb für Low-Power-Applikationen eher ungeeignet sind. Der Aufbau von Schaltreglerschaltungen ist demgegenüber jedoch aufwendiger, was insbesondere an der notwenigen Induktivität liegt, und zudem ist hierfür ein „saubreres Layout“ notwendig, um die Funktion des Reglers ohne Störungen, die sich auf andere Komponenten negativ auswirken, zu ermöglichen. Durch Messungen lässt sich der Regler 2 (RG2 in Bild 3), der die Eingangsspannung von 5 V auf 3,3 V herabregelt, als der Stromverschwender entlarven, was sich auch durch seine relativ hohe Wärmeabstrahlung feststellen lässt. Hierfür einen möglichst direkten Ersatz zu finden, der sich außerdem auf der Platine ohne große mechanische Probleme unterbringen lässt, erschien bis vor Kurzem noch als ein Problem, welches sich jedoch mit dem neuen „Fixed Step Down Regulator Module“ (MagI3C) der Firma Würth Elektronik [2] lösen lässt. Das Modul befindet sich nebst der Induktivität und einigen Kondensatoren in einem fünfbeinigen TO263-Gehäuse, so dass für den Einsatz des Linearreglers keine weiteren Bauelemente notwendig sind. Das MagI3C-Modul (Bild 5) arbeitet mit einer Eingangsspannung von 5 bis 18 V und einer festen Ausgangsspannung von 3,3 V bei einem maximalen Ausgangsstrom von 3 A, was für den Raspberry Pi mehr als ausreichend ist. Der Wirkungsgrad des Moduls beträgt bestenfalls 95 %, und obwohl das Datenblatt nur den Wirkungsgrad bei 1 A Ausgangsstrom bzw. 6 V Eingangsspannung ausweist, lässt sich durch Extrapolation für die Beschaltung auf dem Raspberry Pi Board ein Wirkungsgrad prognostizieren, der sehr nah an die maximalen 95 % heranreicht.

Jobangebote+ passend zum Thema

Von den sechs Anschlüssen, von denen sich PGND (Power Ground) am oberen verzinnten Gehäuserand befindet, sind lediglich VIN (Pin 1), VOUT (Pin 3) sowie GND (Pin 2 mit Brücke an PGND) an die freigelegten Kontakte auf der Platine anzulöten. Die Pins 4 (PG) und 5 (EN) sind optional und werden hier nicht benötigt. PG ist ein Power-Good-Ausgang, der die korrekte Reglerfunktion nach außen signalisiert, und EN dient als Enable Pin für das Ein- und Ausschalten des Moduls durch eine externe Schaltung (Mikrocontroller o.ä.). Das Entfernen des Linearreglers von der Raspberry-Pi-Platine gestaltet sich etwas schwierig, weil er sich für die Wärmeableitung auf einer Kupferplatte befindet, die sich mit dem Lötkolben nicht soweit erhitzen lässt, dass der Regler samt Platte abzuhebeln wäre, so dass hier eine Minisäge zum Einsatz kommen muss, um den Regler zu beseitigen (Bild 6).

Nach dem Auflöten des MagI3C-Moduls sind keine weiteren Anpassungen notwendig und es ergibt sich allein durch diese Maßnahme (ohne Takt- und Spannungsanpassungen) im Idle-Modus eine Stromaufnahme von nunmehr 107 mA, was einer Einsparung von über 20 % entspricht. Im Sleep-Modus ergibt sich lediglich eine Reduzierung um 6,5 %, was aufgrund des in dieser Betriebsart ohnehin stark reduzierten Stromes nicht verwundert und bei den anderen Maßnahmen ebenfalls in diesem Bereich liegt. Ein erfreulicher Nebeneffekt ist die Tatsache, dass der Regler nicht mehr als Wärmequelle fungiert. Mit dem Original-Linearregler hat sich dies bei Erweiterungsplatinen, die für die Kontaktierung mit der GPIO-Kontaktleiste direkt auf die Raspberry-Pi-Platine gesteckt werden, bereits negativ bemerkbar gemacht, weil die auf der Platine befindliche Elektronik von unten aufgeheizt wird, was zum Wärmestau und instabilen Signalen führen kann. Der Austausch des Linearreglers NCP1117 gegen das MagI3C-Modul hat den größten Stromspareffekt der hier vorgestellten Maßnahmen. Zusammengefasst mit den Takt- und Spannungsanpassungen, die sich allesamt einfach per Eintrag in /boot/config.txt vornehmen lassen, ergibt sich damit eine Stromaufnahme von nur noch 83 mA statt der ursprünglichen 133 mA (vgl. Tabelle 1).

- Raspberry Pi für Low-Power-Anwendungen

- Die richtige Taktung

- Schaltregler statt Linearregler

- Noch mehr Low Power