Meßtechnik

Embedded Designs optimal mit dem MSO testen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Serielle Kommunikation testen

Der Ausgang des A/D-Wandlers wird von einer SPI-Schnittstelle angesteuert. Hier muss der Entwickler zum einen überprüfen, ob die Übertragung korrekt funktioniert, und zum anderen, ob das zeitliche Zusammenspiel zwischen der Programmierschnittstelle und der Operation des Bausteins der Spezifikation entspricht.

Serielle Bussignale beinhalten neben den Nutzdaten Kontroll- und Adressinformationen, die in einen Protokollrahmen (Frame) eingebettet sind. Die Fehlersuche an Systemen mit seriellen Datenbussen ist daher ohne zusätzliche Software-Unterstützung schwierig. Das Aufspüren protokollspezifischer Ereignisse vereinfacht sich, wenn das Oszilloskop auf den Inhalt des verwendeten seriellen Protokolls triggern und das Telegramm decodiert darstellen kann. Daher ist es entscheidend, dass das Oszilloskop die Triggerung und Decodierung der Protokolle verbreiteter serieller Schnittstellen wie I2C, UART/ RS-232, CAN und auch SPI unterstützt.

Jobangebote+ passend zum Thema

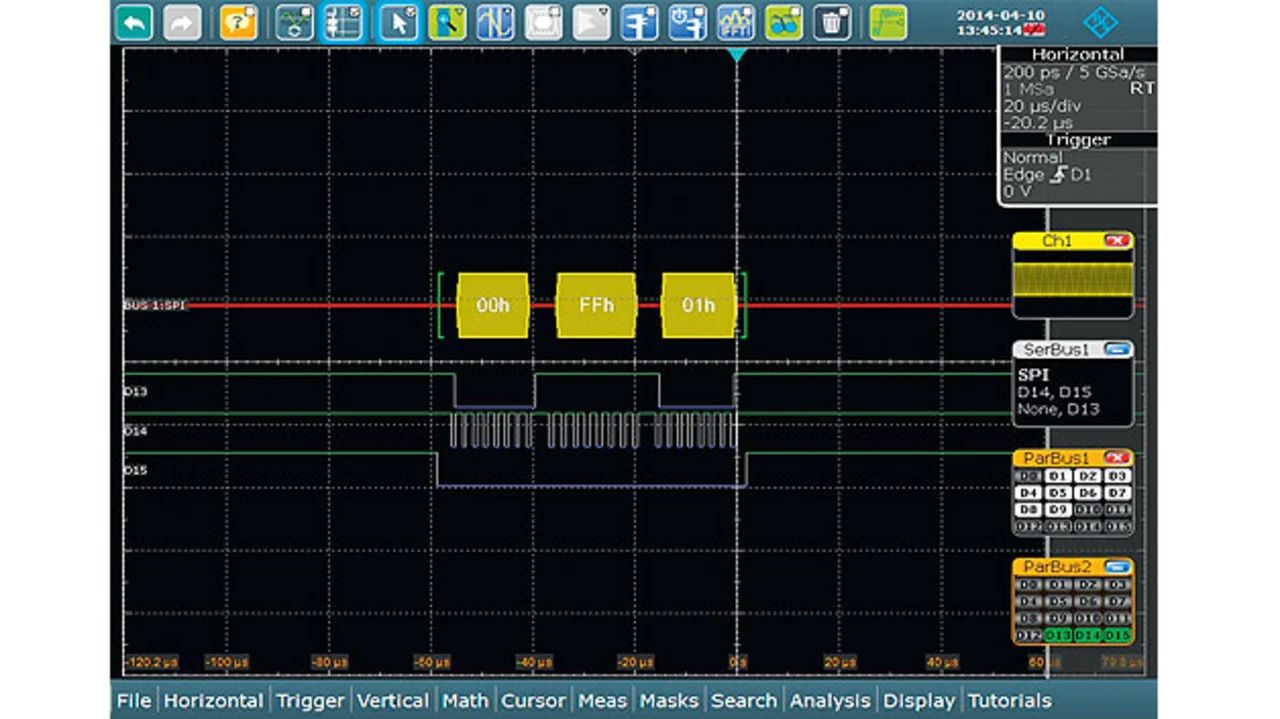

In Bild 6 ist die SPI-Kommandosequenz dargestellt, die den A/D-Wandler einschaltet. Zu sehen sind sowohl die binären Zustände der einzelnen digitalen Leitungen (Takt, Chip Select, Daten) als auch die Protokolldetails des decodierten Busses. Anhand dieser gut lesbaren Darstellung kann der Anwender einfach feststellen, ob der Inhalt des Telegramms korrekt ist. Bei Bedarf lassen sich die Protokollpakete auch tabellarisch darstellen.

Während die SPI-Kommunikation überprüft wird, kann der Anwender im Oszilloskop die Darstellung des analogen A/D-Wandler-Eingangssignals und des parallelen Datenbusses am Ausgang optisch minimieren, so dass der gesamte Bildschirm zur Verfügung steht. Dennoch behält der Anwender den Überblick, da die minimierten Signale über eine Miniaturansicht in Echtzeit am Bildschirmrand weiter sichtbar sind (Bild 6).

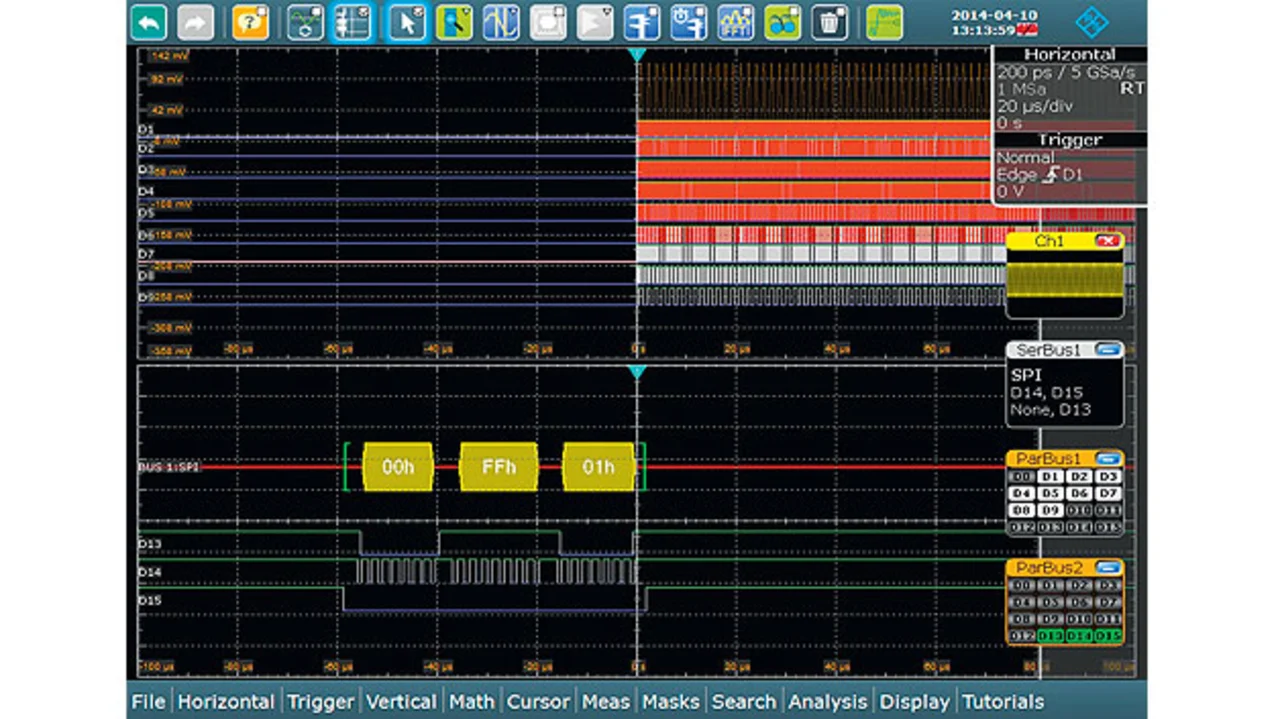

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Debugging-Prozesses ist es, die Reaktionszeit zwischen dem Ende des SPI-Kommandos und dem Start der Datenausgabe am A/D-Wandler zu bestimmen. Eine solche Zeitdifferenz ist am einfachsten mit der Cursor-Funktion messbar. Dafür kann der Anwender im R&S RTE zunächst das Signal-Icon des A/D-Wandler-Ausgangssignals per Drag & Drop wieder zurück auf den Bildschirm ziehen. Dabei ist es möglich, die SPI-Sequenz und den parallelen Bus in einem gemeinsamen oder zwei getrennten Diagrammen – wie Bild 7 zeigt – darzustellen. Anschließend ist die Zeitbasis des Oszilloskops so lange zu verkleinern, bis eine sinnvolle Messung möglich ist. Bild 8 zeigt schließlich die Ausgabe der Cursor-Messung in einem flexibel zu positionierenden Ergebnisfenster.

Wie anhand dieser Erläuterungen deutlich wurde, zählen Mixed-Signal-Oszilloskope zu den wichtigsten Messgeräten bei der Inbetriebnahme und Fehlersuche während der Schaltungsentwicklung. Sie dienen sowohl den Hardware-Entwicklern zur Analyse der Signalintegrität als auch den Software-Entwicklern zur Analyse der Signalinhalte. Hierzu verfügen die Oszilloskope der Reihe R&S RTE von Rohde & Schwarz über die Zeitbereichs-, Logik-, Protokoll- und Frequenzanalyse. Zusätzlich ist in die Tastkopfspitze der aktiven Tastköpfe übrigens ein sehr genaues DC-Voltmeter integriert (Messungenauigkeit ±0,1 %). Damit lassen sich Fragen wie „Stimmt die Versorgungsspannung?“, „Ist Gleichspannung überlagert?“ sehr komfortabel klären. Da sich die verschiedenen Komponenten eines Embedded Design und deren Interaktion so mit nur einem Messgerät untersuchen lassen, ergeben sich für den Anwender die Vorteile von einfachen Messaufbauten, vereinheitlichter Bedienung und der zeitsynchronen Visualisierung analoger Messkurven, digitaler Signale und Protokolldetails.

Die Autorin

| Sylvia Reitz |

|---|

| ist Produktmanagerin für Oszilloskope bei Rohde & Schwarz in München. |

- Embedded Designs optimal mit dem MSO testen

- Parallele Datenbusse analysieren

- Serielle Kommunikation testen