Elektronische Tattoos

Der eigene Körper wird zur Fernbedienung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Tattoos aus dem Drucker

Zusammen mit Alex Olwal von Google, seinen Kollegen Aditya Shekhar Nittalla und Professor Jürgen Steimle, erforschte Weigel die richtige Kombination aus der leitfähigen Tinte und des Druck-Prozesses. Dadurch konnten sie nach einigen Testes schließlich die leitfähigen Linien und die Elektroden so kompakt und dünn wie möglich auf das Tattoo-Papier drucken.

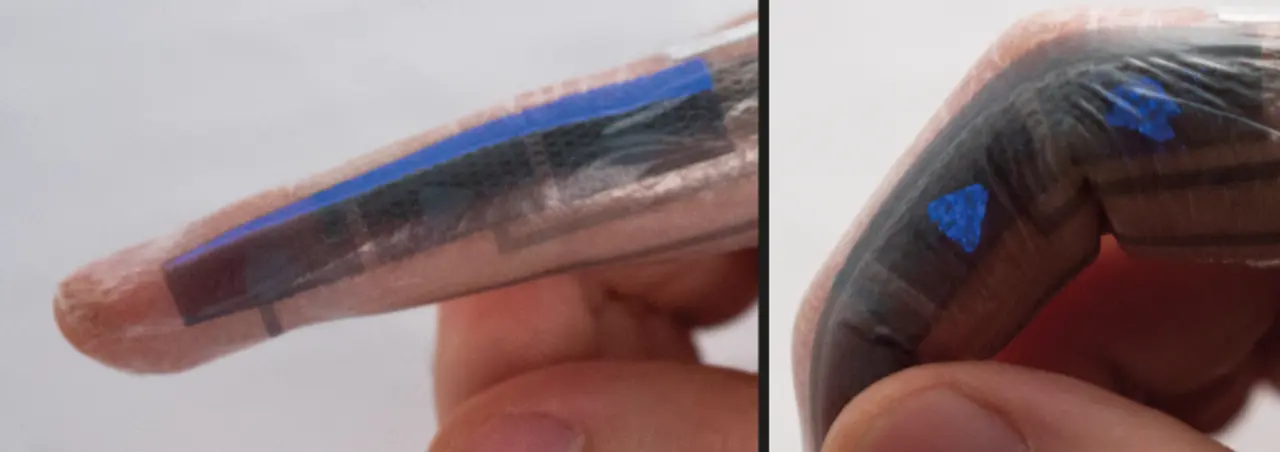

Das leitfähige Plastik PEDOT:PSS war die Lösung. Damit konnten die Forscher die Tattoos hauchdünn drucken – dünner als eine Haaresbreite. Zudem konnten sie nicht nur sicherstellen, dass die Tattoos auf Knöchel und Hautfalten passten, sondern konnten auch für genügend Flexibilität sorgen. Somit halten die Sticker auch Druck und Dehnung stand.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die Forscher nannten ihre elektrischen Tattoos »Skinmarks«. Genau wie die Aufkleber für Kinder, können die Tattoos mit Wasser auf die Haut aufgetragen werden und sie lösen sich bereits nach wenigen Tagen ohne Spuren zu hinterlassen. Im Labor brauchen die Wissenschaftler nur 30 bis 60 Minuten, um einen solchen Aufkleber zu drucken. Laut Steimle könnte der Prozess noch beschleunigt werden. »Wir sind davon überzeugt, dass sich in Zukunft jeder sein eigenes E-Tattoo drucken kann und dazu nur einen kommerziellen Standard-Drucker benötigt.«

Mit den Prototypen testeten die Forscher außerdem neue Formen der Eingabe. Das E-Tattoo war mit einem leitfähigen Kupfer-Klebeband an einem Arduino Mini-Computer nahe des Körpers verbunden. In diesem Beispiel wurde das E-Tattoo an der Innseite des Zeigefingers befestigt. Wurde der Finger gestreckt, konnte der Nutzer mit einem anderen Finger über den Aufkleber streichen und die Lautstärke des Musikspielers regeln. Wurde der Finger gekrümmt, konnte durch drücken eines der drei abgedruckten Segmente die Musik ganz gestoppt werden, oder vor- und zurückgespult werden.

- Der eigene Körper wird zur Fernbedienung

- Tattoos aus dem Drucker