Praxistipps von Texas Instruments

Signale mit hohen Frequenzen und Spannungen messen

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Reduzierung der Tastkopf-Kapazität

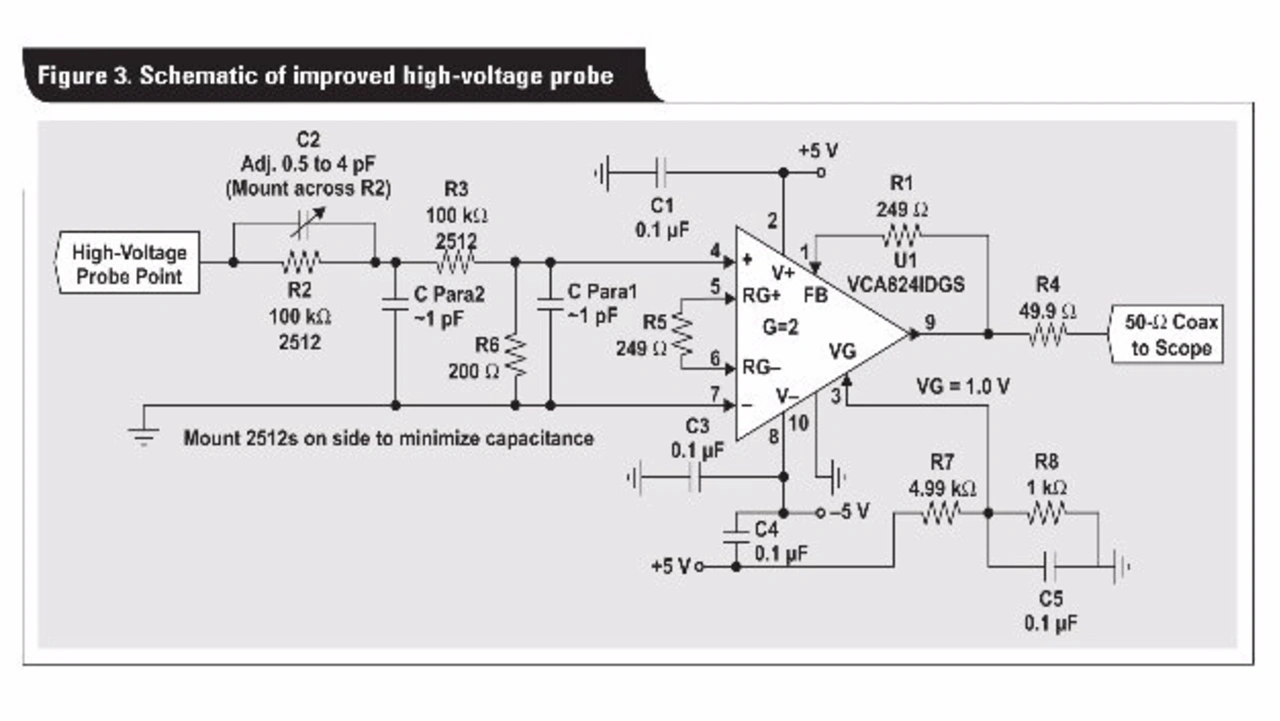

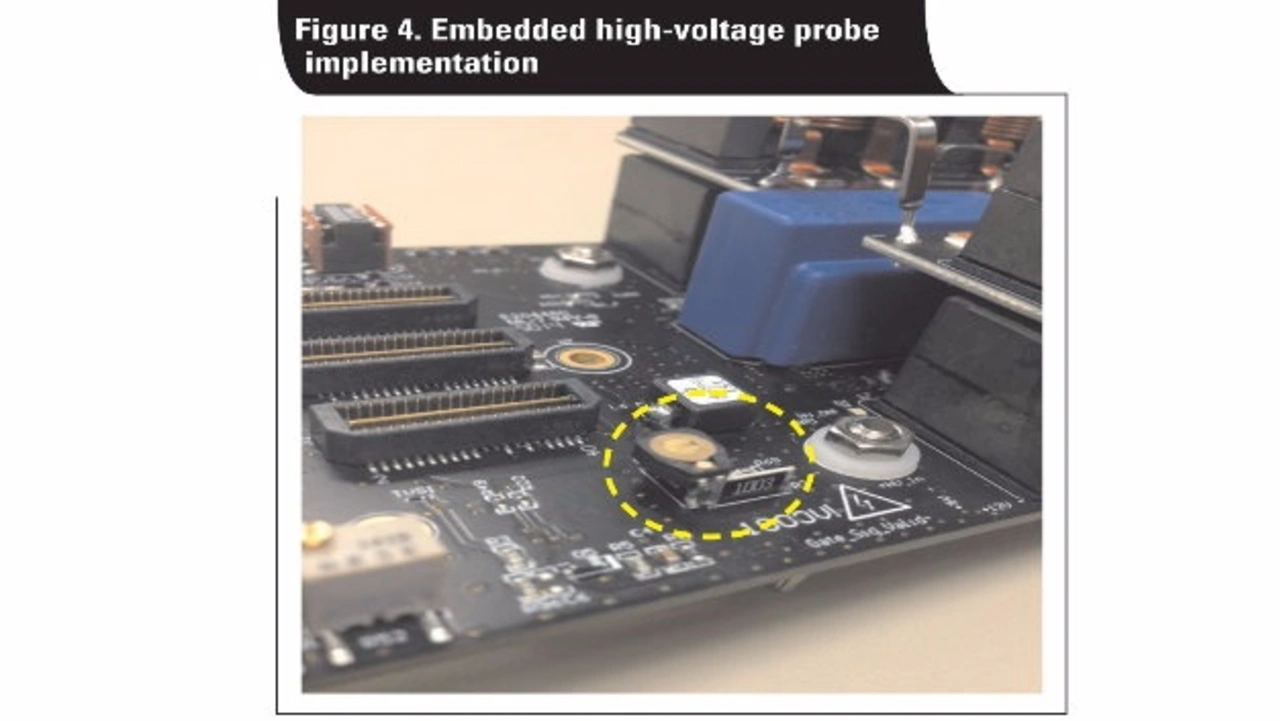

Bild 3 zeigt eine verbesserte Tastkopfschaltung mit einem Teilerverhältnis von 1.000:1, die mit einem Signalpfad mit einer Länge von nur rund 1 Zoll (25,4 mm) auskommt. Ein kostenlos im Internet verfügbares Tool zur Berechnung von Leiterbahn-Impedanzen [5] liefert einen Schätzwert der parasitären Kapazität. Eine mit 1-oz-Kupferkaschierung hergestellte, 6 mil (0,15 mm) breite Microstrip-Leitung, die sich 0,10 mm oberhalb einer Massefläche mit FR-4 (er 4.0) befindet, hat beispielsweise eine Kapazität von etwa 2,7 pF pro Zoll. Um die aus den Widerstandsteilern resultierende parasitäre Kapazität weiter zu verringern, wurde ein technischer Kunstgriff aus der HF-Technik angewandt. Dieser besteht darin, die für 2 W geeigneten SMT-Widerstände im 2512-Format hochkant zu montieren, weil hierdurch die Fläche des Signalpfads über der Masse verkleinert wird. Außerdem wurde das Teilerverhältnis von 1.000:1 in zwei Abschnitte von 2:1 und 500:1 unterteilt. Die Eingangskapazität dieses eingebetteten Tastkopfs beträgt rund 1,5 pF.

Jobangebote+ passend zum Thema

Der 200 kΩ betragende Gleichstromwiderstand (R2 + R3) ergibt zwar eine recht hohe Verlustleistung von 1,8 V bei 600 V. Er ermöglicht aber die Verwendung einer Kompensations-Kapazität von etwa 1 pF und resultiert in einem Frequenzgang von mehr als 500 MHz.

In Bild 4 sind die hochkant montierten 2512-Bausteine mit dem parallelgeschalteten Abstimmkondensator zu erkennen.

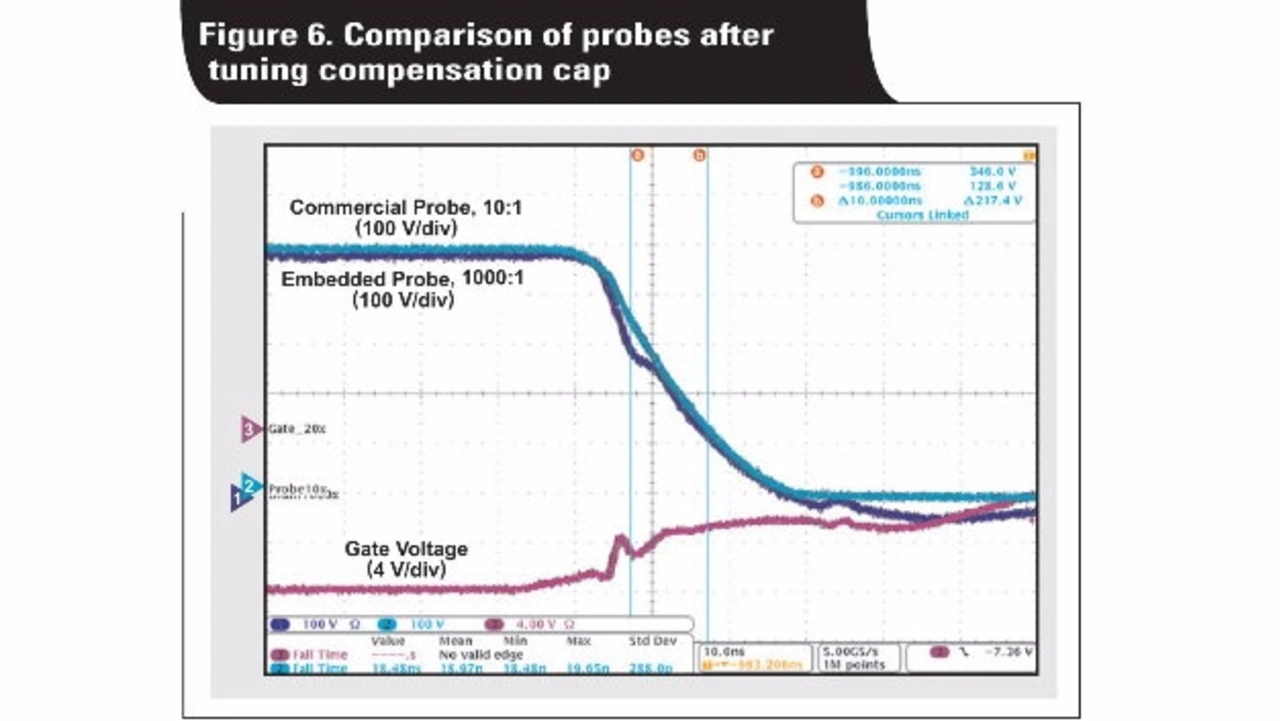

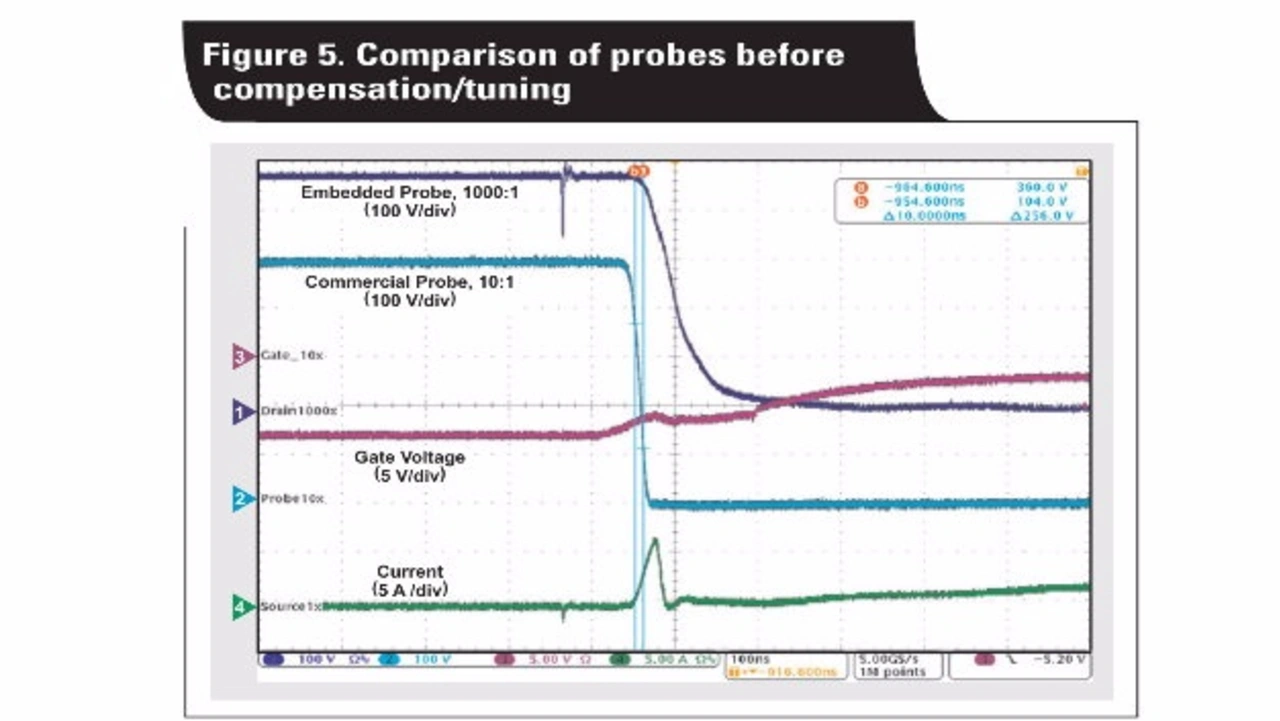

Die Performance-Resultate gehen aus den beiden Diagrammen in Bild 5 und 6 hervor, die den Verlauf der an das Oszilloskop geleiteten Drainspannung wiedergeben. Die blaue Kurve wurde mit einem kommerziellen 10:1-Tastkopf aufgenommen. Die violette Kurve bezieht sich auf ein Netzwerk bestehend aus dem VCA824 und dem OPA4872, einem weiteren breitbandigen Multiplexer von TI, der ein rund 3 m langes 50-Ω-Koaxialkabel ansteuert. Bild 5 zeigt die Verhältnisse vor der Abstimmung, Bild 6 den Zustand danach.

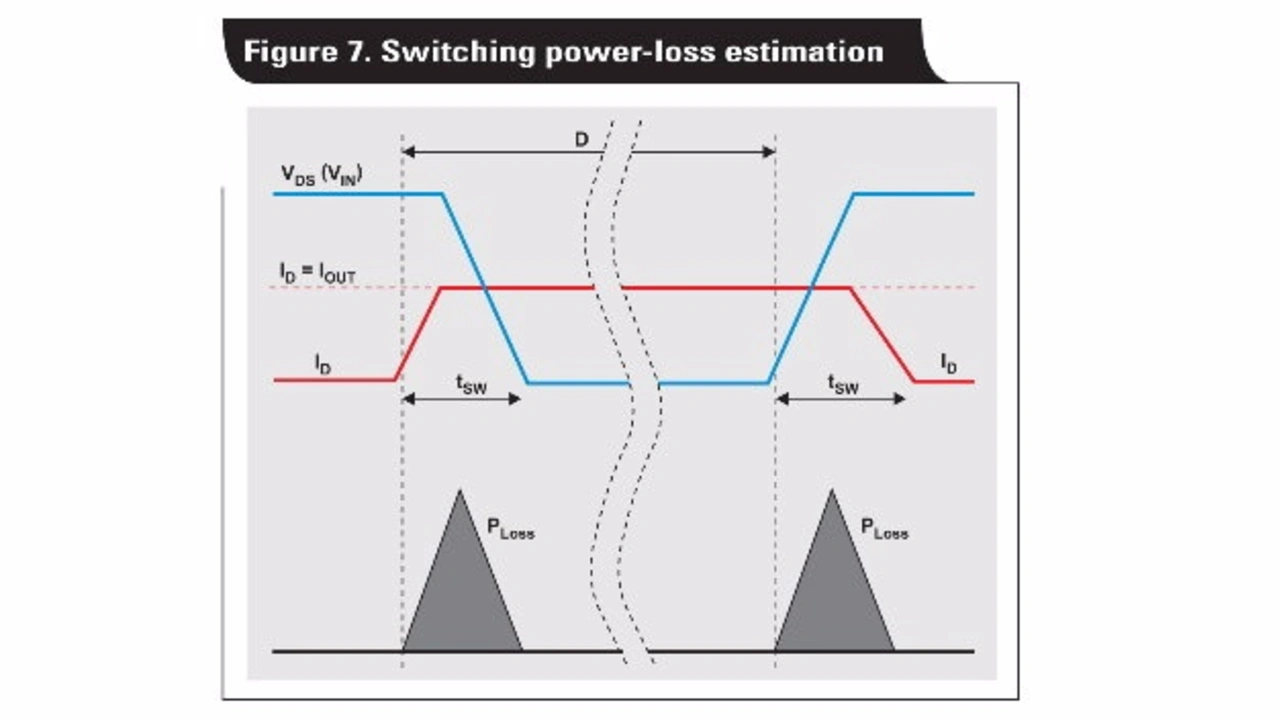

Nach erfolgter Kompensation wurde die am eingebetteten Tastkopf am Drain-Anschluss aufgezeichnete Kurve zum Abschätzen der Schaltverluste benutzt. Bild 7 veranschaulicht, wie sich die Ein- und Abschaltverluste berechnen lassen. Der Gesamtverlust pro Zyklus entspricht der Summe der Fläche unter den beiden dreieckförmigen V-I-Kurven. Zur Reduzierung der Messfehler ist es wichtig, für eine genaue Spannungs- und Strommessung zu sorgen und den Versatz zwischen Spannungs- und Stromkurve gering zu halten (<2 ns).

Für die präzise Strommessung wurde ein weiterer Verstärker des Typs VCA824 für die differenzielle Messung der (mit einer Kelvin-Verbindung) an dem zwischen FET und Masse eingefügten Strommesswiderstand Rcs abgegriffenen Spannung verwendet. Der Einsatz eines Wide-Body-Widerstands im Format 6432 mit geringer Induktivität (<200 pH) und einem Widerstandswert von 0,100 Ω ergab einen Strommessbereich von ±15 A. Die grüne Kurve in Bild 5 gibt den Verlauf des Source-Stroms wieder. Es handelt sich hier um die gemessene differenzielle Spannung multipliziert um den Faktor 10. Die dreieckförmige, bis auf 6 A hinaufreichende Stromspitze beim Einschalten des FET ist auf die Gate- und Drainladung des Bausteins zurückzuführen. In Bild 5 ist (in roter Farbe) außerdem die Spannung zwischen Gate und Masse wiedergegeben. Für einen minimalen Versatz wurde gesorgt, indem auf gleich lange Wege zwischen Bauelement und Pufferverstärker geachtet wurde und gleiche lange 50-Ω-Koaxkabel für die Verbindung zum Oszilloskop gewählt wurden.

Fazit

Der Beitrag hat gezeigt, dass sich eine einfach zu implementierende eingebettete Tastkopfschaltung zum Messen von Spannungen bis zu 600 V bei Anstiegs- und Abfallzeiten von nur 3,5 ns eignet. Im Interesse einer minimalen kapazitiven Belastung wird mit einer 1 Zoll langen 50-Ω-Microstrip-Leitung, zwei 100-kΩ-Widerständen (2 W) und einem 200-Ω-Widerstand zur Masse ein breitbandiger 1.000:1-Teiler implementiert. Diese Konfiguration steuert den vollständig differenziellen Verstärker VCA824 an, der neben einer hohen Eingangsimpedanz mit einer Bandbreite von mehr als 700 MHz und einem Eingangs-Gleichtaktbereich von ±1,5 V aufwartet. Gezeigt wurde außerdem, wie sich der Strom in dem Bauelement mithilfe des differenziellen VCA824 messen lässt. Hierfür kommt ein mit einer Kelvin-Verbindung angeschlossener 0,1-Ω-Widerstand zwischen Source und Masse zum Einsatz. Wenn die Strom- und Spannungsverläufe einen minimalen Versatz aufweisen, lassen sich die Rechenfunktionen des Oszilloskops nutzen, um die im Baustein entstehenden Verluste recht genau abzuschätzen.

- Signale mit hohen Frequenzen und Spannungen messen

- Leistungs-FETs mit breiter Bandlücke

- Belastung der Schaltung

- Reduzierung der Tastkopf-Kapazität