Praxistipps von Texas Instruments

Signale mit hohen Frequenzen und Spannungen messen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Leistungs-FETs mit breiter Bandlücke

Die seit einiger Zeit angebotenen Leistungshalbleiter auf der Basis von Materialien mit breiter Bandlücke, so zum Beispiel SiC- und GaN-FETs, helfen den Designern, den kommenden Anforderungen in Sachen Wirkungsgrad und Leistungsdichte gerecht zu werden. Mit weniger Fläche als traditionelle Halbleiterbauelemente auf der Basis von Silizium (Si) unterstützen diese neuen Halbleiterbausteine höhere Durchbruchspannungen. Die Designer der neuen Bausteine reduzieren die Kapazitäten und verkleinern die Geometrien mit dem Ziel, die Geschwindigkeit durch die Kanäle zu steigern. Die hohe Mobilität von GaN und die laterale Struktur von GaN-Leistungs-MOSFETs schaffen die Voraussetzungen für eine höhere Ladungsträger-Konzentration und einen niedrigeren Einschaltwiderstand (RDS(on)) als bei gleich großen Si-Bauelementen. Dank dieser Eigenschaften sind GaN-FETs bei gleicher Spannungsfestigkeit und Stromtragfähigkeit nur rund ein Drittel so groß wie entsprechende Si-FETs.

Die Sperrverzögerungsladung (Qrr) gehört zu den dominierenden Verlustmechanismen beim Schalten von Silizium-Leistungs-FETs. GaN- und SiC-FETs sind reine Majoritätsträger-Bausteine. Da GaN-FETs keine Body-Diode besitzen, gibt es bei ihnen keine Sperrverzögerungsladung. SiC-FETs dagegen haben eine Body-Diode, allerdings ist bei ihnen die gespeicherte Ladungsmenge geringer als bei Si-FETs. Bei der Überprüfung von Designs, die die neu eingeführten GaN- und SiC-Leistungshalbleiter enthalten, kommt es darauf an, die Verluste in der jeweiligen Applikations- oder Leistungswandler-Architektur zu quantifizieren. Außerdem sollten die Kompromisse für Bauelemente untersucht werden, die unterschiedliche Ansätze bezüglich der Gatetreiber-Schaltungen sowie abweichende Controller-Parameter und Performance-Vorgaben erfordern.

Es kommt entscheidend darauf an, die Spannungsverläufe an Drain, Gate und Source mit hinreichender Genauigkeit zu messen. Wichtig ist es ebenfalls, die Änderung dieser Spannungsverläufe über die Temperatur zu beobachten, da sich Bauelemente mit breiter Bandlücke anders verhalten als Si-Halbleiter. Ein entscheidender Parameter von Schalt-FETs ist der schon erwähnte RDS(on). Bei Si-FETs verdoppelt sich dieser Wert ungefähr bei einem Temperaturanstieg von 25 °C auf 125 °C. SiC-Bausteine weisen demgegenüber eine weit geringere Zunahme des RDS(on) auf und sind für den Betrieb bei Temperaturen von 200 °C und mehr spezifiziert. GaN-FETs sind ebenfalls temperaturabhängig. Bei ihnen kommt außerdem ein von der Spannung im abgeschalteten Zustand abhängiger dynamischer Einschaltwiderstand zum Tragen. Bei FETs auf Si- oder SiC-Basis hat sich dieser komplexe Effekt noch nicht gezeigt. Abhängig von der Ursache der Änderung variiert der dynamische RDS(on) von GaN-FETs in einer zwischen einigen Nanosekunden bis zu mehreren Minuten liegenden Zeitspanne nach dem Einschalten.

Jobangebote+ passend zum Thema

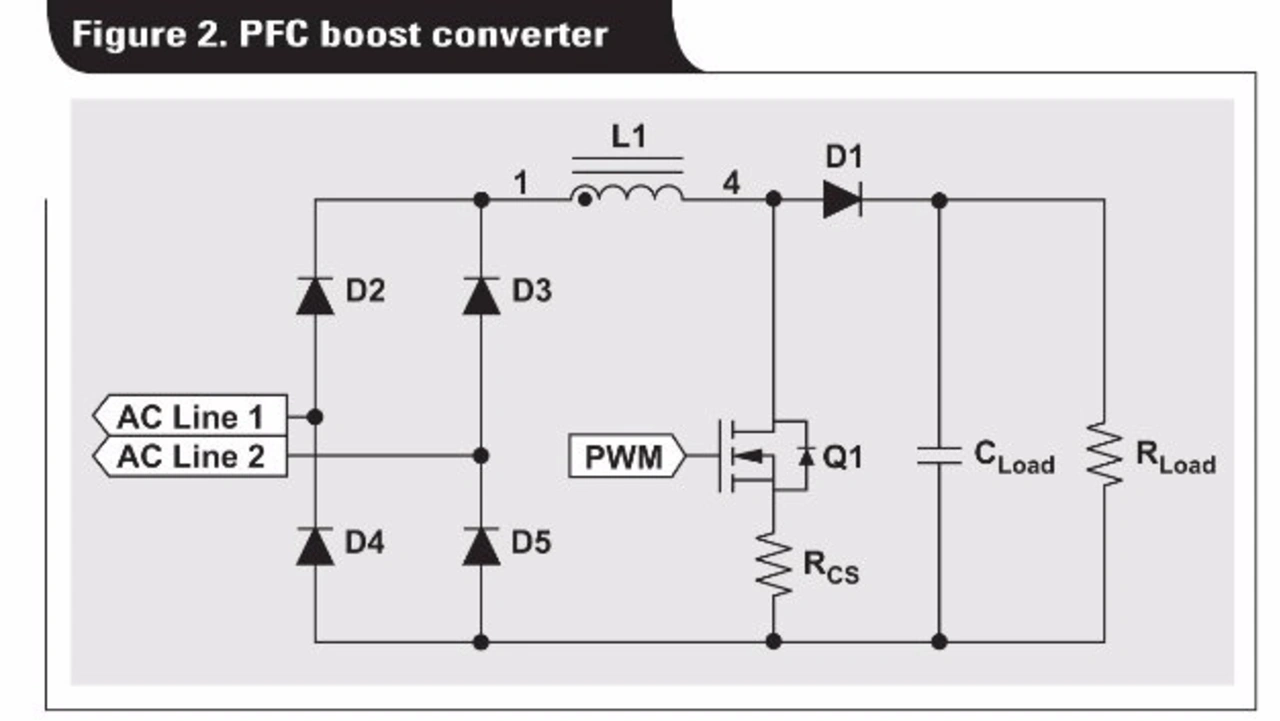

Bild 2 zeigt eine einfache Schaltung zur Leistungsfaktor-Korrektur (Power-Factor Correction – PFC) mit Boost-Topologie. Für Anwendungen mit Universaleingang (85 - 275 V AC) kann die Drainspannung an Q1 bis zu 400 V betragen – bei Stoßspannungen auf dem Netz sogar noch mehr. Bei einem auf GaN-FETs basierenden Design kann der Aus/Ein-Zustandswechsel eine Steilheit (dv/dt) von >150 V/ns haben, während die Abfallzeit ungefähr 3,5 ns beträgt. Der einfache Zusammenhang mit der Signalbandbreite (BW = 0,35/tfall) ergibt einen Wert von schätzungsweise 100 MHz. Um auf einen Messfehler von unter 2 % zu kommen, sollten das Tastkopf-Netzwerk und die Signalkette die fünffache Bandbreite, also 500 MHz haben.

Noch einmal zurück zu Bild 1: Der 9 MΩ betragende Widerstand der Tastkopfspitze liegt vor der Kabelkapazität von 50 pF, zu der die Eingangskapazität des Oszilloskops von 16 pF parallelgeschaltet ist, und würde ohne den Kompensations-Kondensator C7 ein Tiefpassfilter mit einer Bandbreite von nur rund 250 kHz bilden. Diese Bandbreite ist somit um den Faktor 2106 geringer als erforderlich. Der zu Kompensationszwecken dienende, parallel zum 9-MΩ-Widerstand liegende Kondensator C7 wird so abgestimmt, dass eine Nullstelle im Frequenzgang entsteht. Hierdurch wird die Polstelle aufgehoben, sodass sich unter dem Strich ein flacher Frequenzgang ergibt.

Anders betrachtet, hält C7 das Impedanzverhältnis von 9:1 zwischen der Tastkopfspitze und der Parallelschaltung aus Kabelimpedanz und Oszilloskopeingang über eine große Bandbreite hinweg aufrecht, bis Streuinduktivitäten und Wellenleitungs-Effekte zu dominieren beginnen. Die neunfache Impedanz bedeutet allerdings auch, dass es niemals eine Impedanz-Übereinstimmung zwischen Tastkopfspitze und Oszilloskopeingang geben wird. Wenn Sie diese Schaltung nachzubauen versuchen und dabei ein handelsübliches 50-Ω-Koaxkabel verwenden, werden Sie ebenso wie ich eine unzureichende Performance feststellen. Bei einer Frequenz, die ungefähr dem Kehrwert der Hin- und Rücklaufzeit entlang des Kabels entspricht, kommt nämlich infolge des Impedanzverhältnisses von 9:1 eine sehr starke Reflexion bzw. ein Schwingen ins Spiel.

Ich ging der Sache auf den Grund und baute unter anderem einen alten Tastkopf auseinander, um durch bewährtes Reverse Engineering dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, das die Grundlage für meinen ersten Tipp ist. Der Mittelleiter des vom Oszilloskop zum Tastkopf führenden Kabels hat nämlich einen ohmschen Widerstand. Ich konnte etwa 300 Ω zwischen Tastkopfspitze und der BNC-Adapterbox messen, in der die Kompensation erfolgt. Auf beinahe wundersame Weise sorgt das Hinzufügen eines Verlusts zwischen Tastkopf und Oszilloskop dafür, dass Reflexionen gedämpft werden und ein flacher Frequenzgang entsteht. Später entdeckte ich, dass sich die Firma Tektronix diese Technik bereits im Jahr 1956 patentieren ließ. Da Patente eine Laufzeit von etwa 20 Jahren haben, kann diese Lösung mittlerweile frei benutzt werden.

- Signale mit hohen Frequenzen und Spannungen messen

- Leistungs-FETs mit breiter Bandlücke

- Belastung der Schaltung

- Reduzierung der Tastkopf-Kapazität