HF-/Kommunikations-Messtechnik

Digitale Signalanalyse steigert Bandbreite auf 500 MHz

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Digitale Signalverarbeitung nach dem Analog/Digital-Wandler

In der anschließenden digitalen Signalverarbeitung wird das Signal zunächst entzerrt, um frequenzabhängige Amplituden- oder Phasenänderungen im Signalpfad auszugleichen. Die Entzerrung erfolgt anhand von Kalibrierwerten, die mit einem bekannten, breitbandigen Referenzsignal aufgenommen wurden. Anschließend werden die realwertigen Abtastwerte digital ins komplexe Basisband heruntergemischt, wodurch sie komplexwertig werden. Diese IQ-Samples werden nun gefiltert und die Abtastrate abhängig von der weiteren Analyse angepasst. Sämtliche Information innerhalb der Aufnahmedauer und der Analysebandbreite ist in den IQ-Samples erhalten. Das Signal kann nun mit Messapplikationen weiter untersucht und demoduliert werden.

Kurze Pulse erfordern hohe Bandbreite

Auch zur Analyse von gepulsten oder kontinuierlichen Signalen, beispielsweise von Radarsystemen, werden immer größere Analysebandbreiten gefordert. Bei Radargeräten bestimmt die verwendete Signalbandbreite direkt die Entfernungsauflösung. Dieser wesentliche Systemparameter gibt den Abstand an, den zwei Objekte mindestens zueinander haben müssen, um als solche detektiert zu werden. Je größer die Bandbreite eines Radarsendesignals, desto höher ist die Entfernungsauflösung.

Pulsradargeräte verwenden oft unterschiedliche Pulslängen. Für mittlere und große Entfernungen kommt häufig die Pulskompression zur Anwendung. Dabei werden lange modulierte Pulse gesendet und durch sogenannte Matched Filter im Empfänger komprimiert. Für eine hohe Entfernungsauflösung bei geringem Abstand sind aber sehr kurze Pulse erforderlich. Um 1 m genau aufzulösen, sind z.B. Pulse kürzer als 8 ns notwendig.

Die zeitliche Auflösung, um Pulsanstiegs- und -abfallzeiten von Radargeräten mit einem Signalanalysator zu bestimmen oder um sehr kurze Pulse aufzunehmen, ist dabei umgekehrt proportional zur Analysebandbreite. Je höher die Analysebandbreite, umso genauer können zeitliche Änderungen bestimmt werden. Mit 500 MHz Analysebandbreite lassen sich Pulse ab etwa 8 ns Pulsbreite vermessen.

Analyse frequenzmodulierter Radarsignale

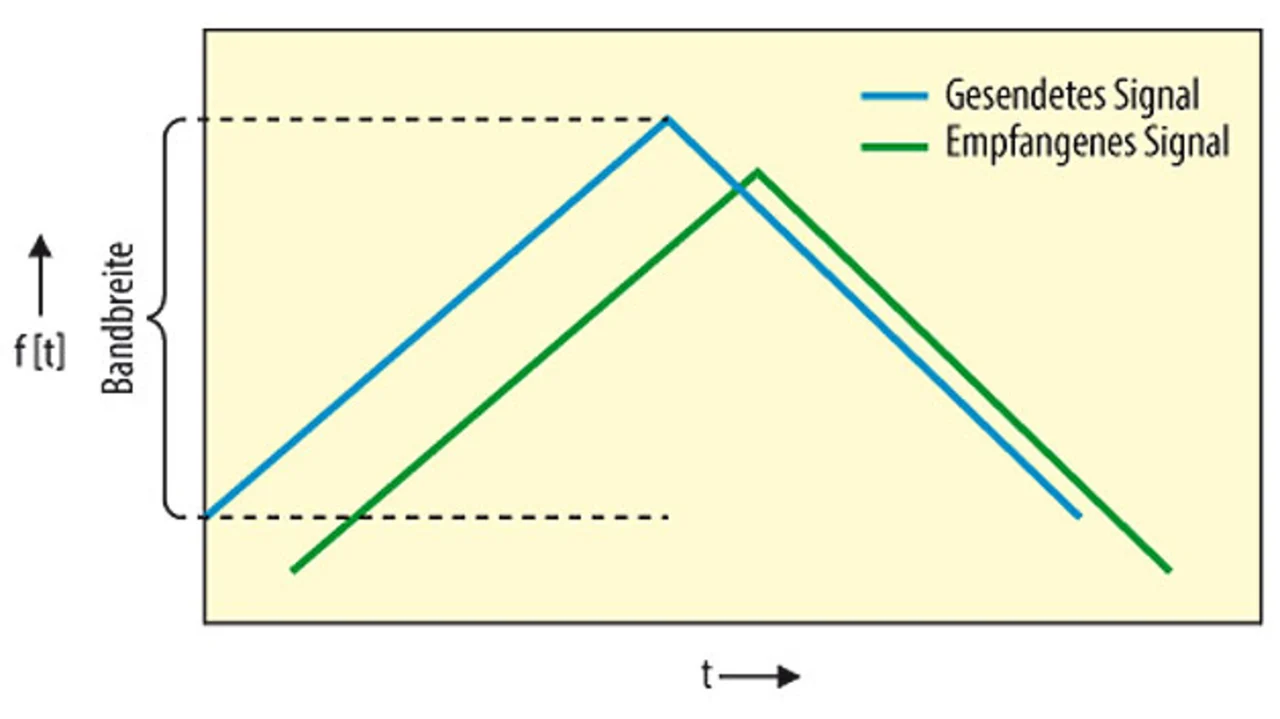

Radargeräte, die für Fahrassistenzsysteme in Kraftfahrzeugen eingesetzt werden, und portable Überwachungsradare setzen oft frequenzmoduliertes Dauerstrichradar ein. Signalabschnitte, in denen sich die Frequenz gleichförmig ändert, werden auch als „Chirp“ bezeichnet.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die Entfernung von detektierten Objekten und deren Geschwindigkeit werden durch den Frequenzunterschied zwischen gesendetem und empfangenem Signal berechnet. Die Entfernungsauflösung ist durch die Bandbreite der Chirps gegeben. Mit 500 MHz Bandbreite wird eine Entfernungsauflösung von 30 cm erreicht. Bild 3 zeigt exemplarisch ein „Linear Frequency Modulated Continuous Wave Radar“ mit einem Upchirp (Abschnitt steigender Frequenz) und einem Downchirp (Abschnitt fallender Frequenz).

Die nutzbare Bandbreite ist gemäß Regulierung vom verwendeten Frequenzband abhängig. Das häufig vom Automotive Radar genutzte 24-GHz-Band erlaubt 200 MHz Bandbreite. Im 77-GHz-Band werden bis zu 2 GHz eingesetzt. Ein Qualitätsmerkmal solcher Radarsysteme ist eine konstante Chirp-Rate, also die konstante Änderungsrate der Frequenz innerhalb eines Chirp. Um die Chirp-Rate zu messen, muss die Analysebandbreite des Signalanalysators mindestens der Bandbreite des Signals entsprechen.

Digitale Vorverzerrung gleicht nichtlineare Effekte aus

Komponenten, die in hochfrequenten Kommunikationsgeräten wie Mobiltelefonen, Basisstationen oder WLAN-Geräten eingebaut werden, müssen für gute Sende- und Empfangseigenschaften ein lineares Verhalten über einen breiten Frequenzbereich aufweisen. Bei Verstärkern treten im oberen Leistungsbereich aber immer unerwünschte, nichtlineare Effekte auf. Solche Effekte führen zu einer schlechteren Signalqualität, die sich in einem höheren EVM-Wert und einer erhöhten Aussendung in die Nachbarkanäle ausdrückt. Damit sind nur noch geringere Modulationstiefen und folglich geringere Datenraten möglich – und auch die Nachbarkanäle werden gestört.

Sind diese Effekte jedoch charakterisiert, kann man sie digital ausgleichen. Dafür wird das Signal vor dem Verstärker digital vorverzerrt – entgegengesetzt der Verzerrung des Verstärkers. Nach dem Verstärker heben sich Vorverzerrung und Verzerrung wieder auf. Man erhält ein linear verstärktes Signal. Um letztlich beispielsweise Verzerrungsprodukte fünfter Ordnung zu erfassen und zu korrigieren, sind Spektrumanalysatoren erforderlich, deren Analysebandbreite idealerweise fünfmal größer als die Signalbandbreite ist.

Da die 500-MHz-Option für alle Modelle bis 67 GHz des genannten Signal- und Spektrumanalysators nutzbar ist, ergeben sich für Anwender in der Kommunikationsmesstechnik viele neue Einsatzmöglichkeiten in Forschung und Entwicklung. Selbst extrem breitbandig modulierte Signale bis zu 500 MHz, wie sie auf Richtfunkstrecken eingesetzt werden, können damit demoduliert und umfassend charakterisiert werden. Verstärker mit 160 MHz Bandbreite, wie sie für WLAN nach IEEE 802.11ac gebraucht werden, lassen sich auch digital vorverzerren. Nicht nur Anwender in der Kommunikationsmesstechnik, sondern auch Radarentwickler, die kurze Pulse oder breitbandige Chirps untersuchen möchten, können letztlich aus der hohen Analysebandbreite Nutzen ziehen.

| Martin Schmähling |

|---|

| hat Physik an der RWTH Aachen und der University of St. Andrews studiert. Von 2006 bis 2012 war er Sales Manager für UMTS-Basisstationen bei Nokia Siemens Networks. Seit 2012 arbeitet Martin Schmähling als Produktmanager Spektrumanalyse bei Rohde & Schwarz in München. |

- Digitale Signalanalyse steigert Bandbreite auf 500 MHz

- Digitale Signalverarbeitung nach dem Analog/Digital-Wandler