Hefebetriebene Strahlungsdetektoren

Tragbare Brauerei schütz Körper vor Strahlenschäden

Hefe ist nicht nur in der Küche ein nützlicher Helfer. Denn der Mechanismus, den sich Lebensmittelhersteller bei der Brot- und Bierproduktion zu Nutze machen, könnte auch Krankenhausmitarbeitern helfen, ihre tägliche Strahlenbelastung besser zu verfolgen.

Radiologen sind regelmäßig niedrigen Strahlendosen ausgesetzt, zum Beispiel wenn sie Patientenbilder erhalten. Obwohl die Schutzausrüstung die Strahlenbelastung weitgehend in einem sicheren Bereich hält, ist eine gewisse Absorption unvermeidbar. Strahlendosen, die über die vorgeschriebenen Richtlinien hinausgehen, stellen ein Risiko für die Entwicklung von Krankheiten wie Krebs, Grauer Star, Hautirritationen oder Schilddrüsenerkrankungen dar.

Um ihre Strahlenbelastung zu überwachen, tragen Radiologen an verschiedenen Stellen ihres Körpers sogenannte Dosimeter (Personendosimeter). In der Regel werden die Detektoren aller ein bis zwei Monate an den Hersteller geschickt, der diese dann auswertet. Die Ergebnisse der Strahlenbelastung erhält der Mitarbeiter allerdings erst Wochen später. Zwar gibt es auch Echtzeit-Zähler, aber diese sind meist deutlich teurer. Dementsprechend groß ist die Nachfrage nach günstigen Dosimetern, die schnelle Ergebnisse liefern, ohne dass man etwas verschicken muss. Das dachten sich auch Wissenschaftler der Purdue Universität im US-Bundesstaat Indiana und haben spezielle Hefe-angetriebene Badges entwickelt, die sofort Feedback geben – zu deutlich günstigeren Kosten.

Nützliche Eigenschaften

Die Forscher rund um Babak Ziaie entschieden sich jedoch nicht zufällig für Hefe: »Der Vorteil der Badges liegt in der schnellen und messbaren Reaktion der Hefe auf Strahlung«. Je höher die Strahlendosis, desto höher ist der Anteil der absterbenden Hefezellen. Um die noch lebenden Zellen zu aktiveren, werden die Badges mit Wasser befeuchtet, wo durch der gleiche Gärungsprozess, der für das Bierbrauen und das Aufsteigen des Brotes verantwortlich ist, in Gang gesetzt wird.

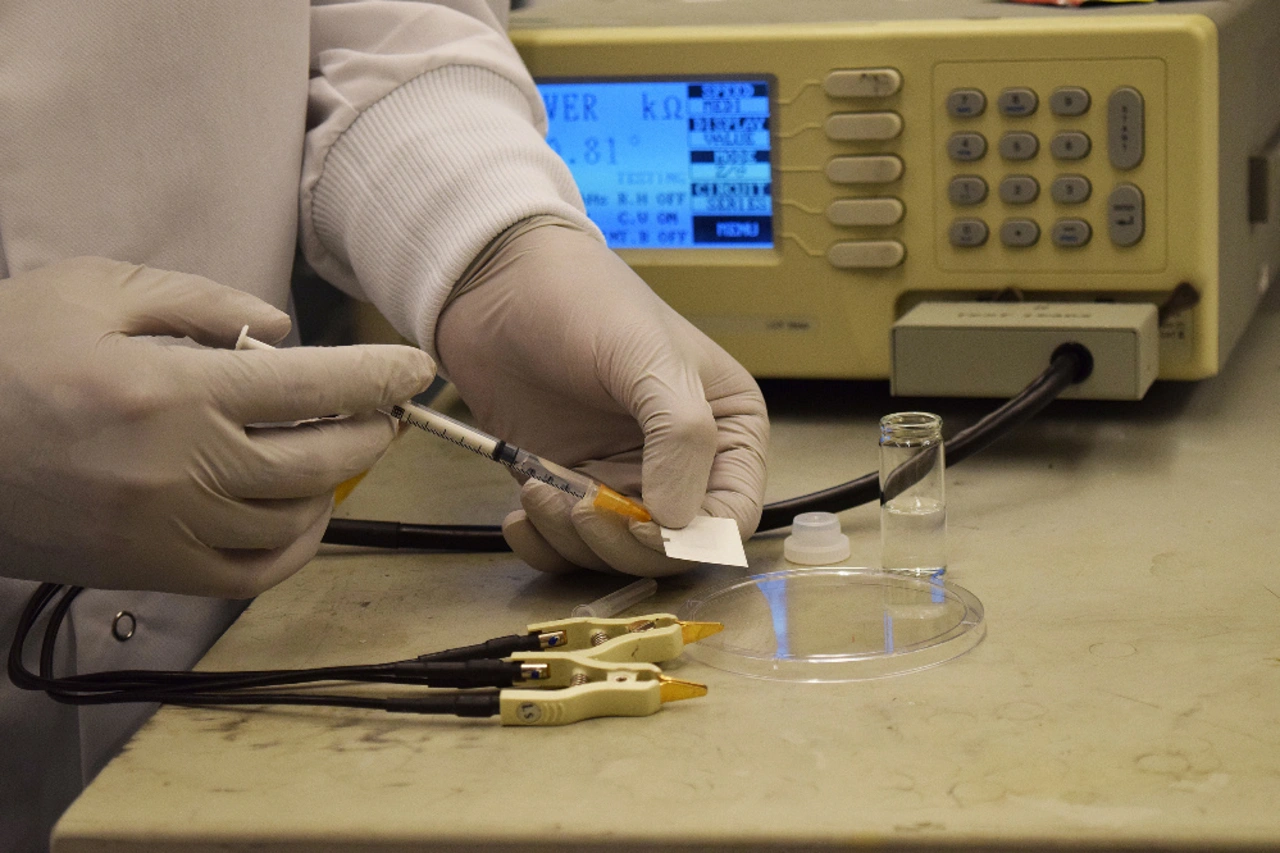

Mit dem Kohlendioxid steigen auch Ionen zur Oberfläche auf. Die Konzentration dieser Ionen erhöht die elektrische Leitfähigkeit der Hefe, die durch den Anschluss des Ausweises an ein Auslesesystem gemessen werden kann. »Wir nutzen die Veränderung der elektrischen Eigenschaften der Hefe, um zu messen, welche Schäden die Strahlen verursacht haben. Eine langsame Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit im Lauf der Zeit deutet auf mehr Schäden hin«, erklärt Rahim Rahimi, Purdue Postdoc-Forscher.

Zahlen aus dem Auslesesystem übersetzen sich in Rads* - die Einheiten, die von Einrichtungen wie der Occupational Safety and Health Administration verwendet werden, um Grenzwerte für die sichere Absorption von Strahlung durch menschliches Gewebe festzulegen. Die Haut des ganzen Körpers sollte beispielsweise nicht mehr als 7,5 Rad über einen Zeitraum von drei Monaten ausgesetzt werden.

Weiterer Vorteil laut Forscher: Hefe ist dem menschlichen Gewebe genetisch ähnlich. Die Daten der Badges könnten zukünftig also auch Auskunft darüber geben, wie es zu Strahlenschäden an menschlicher DNA und Proteinen kommt.

*Das Rad (Einheitenzeichen rd), von engl. radiation absorbed dose, ist eine seit 1977, im medizinischen Bereich seit Ende 1985 nicht mehr verwendete Einheit der absorbierten Strahlendosis, genauer: der Energiedosis. Sie wurde von der SI-Einheit Gray abgelöst und gilt seit dem 1. Januar 1978 in Deutschland nicht mehr als gesetzliche Einheit.