Implantierbares Pumpensystem

Klar zum Lenzen!

Einige schwere Krankheiten, beispielsweise Schädigungen der Leber oder des Herzmuskels, verursachen als Nebeneffekt Ansammlungen großer Flüssigkeitsmengen im Bauchraum. Wenn sich diese nicht medikamentös »austrocknen« lassen, ist der gewöhnliche, belastende Therapieweg die regelmäßige Punktion. Implantierte Pumpen können für einfachere Abhilfe und ein besseres Lebensgefühl sorgen.

Der Begriff Aszites beschreibt die Ansammlung von großen Flüssigkeitsmengen in der Bauchhöhle. Im Volksmund wird dieses Symptom auch als »Bauchwassersucht« bezeichnet. In etwa acht von zehn Fällen ist die Ursache eines Aszites eine Schädigung der Leberfunktion zum Beispiel durch eine Leberzirrhose. Aber auch eine Leistungsminderung des Herzmuskels, Nierenerkrankungen oder Krebserkrankungen können zu Aszites führen.

Für die meisten Patienten reichen eine medikamentöse Behandlung und eine spezielle Diät aus, um diese Flüssigkeit wieder abzuführen. Doch bei jährlich mehreren Tausenden Patienten europaweit und in den USA schlägt diese Therapie nicht mehr an. Pro Tag können sich bei einem betroffenen Patienten bis zu zwei Liter Flüssigkeit im Bauchraum ansammeln. Diese Flüssigkeitsansammlung im Bauchraum ist für Betroffene oft sehr belastend, da bisher die Flüssigkeit nur durch regelmäßige Punktion entfernt werden konnte.

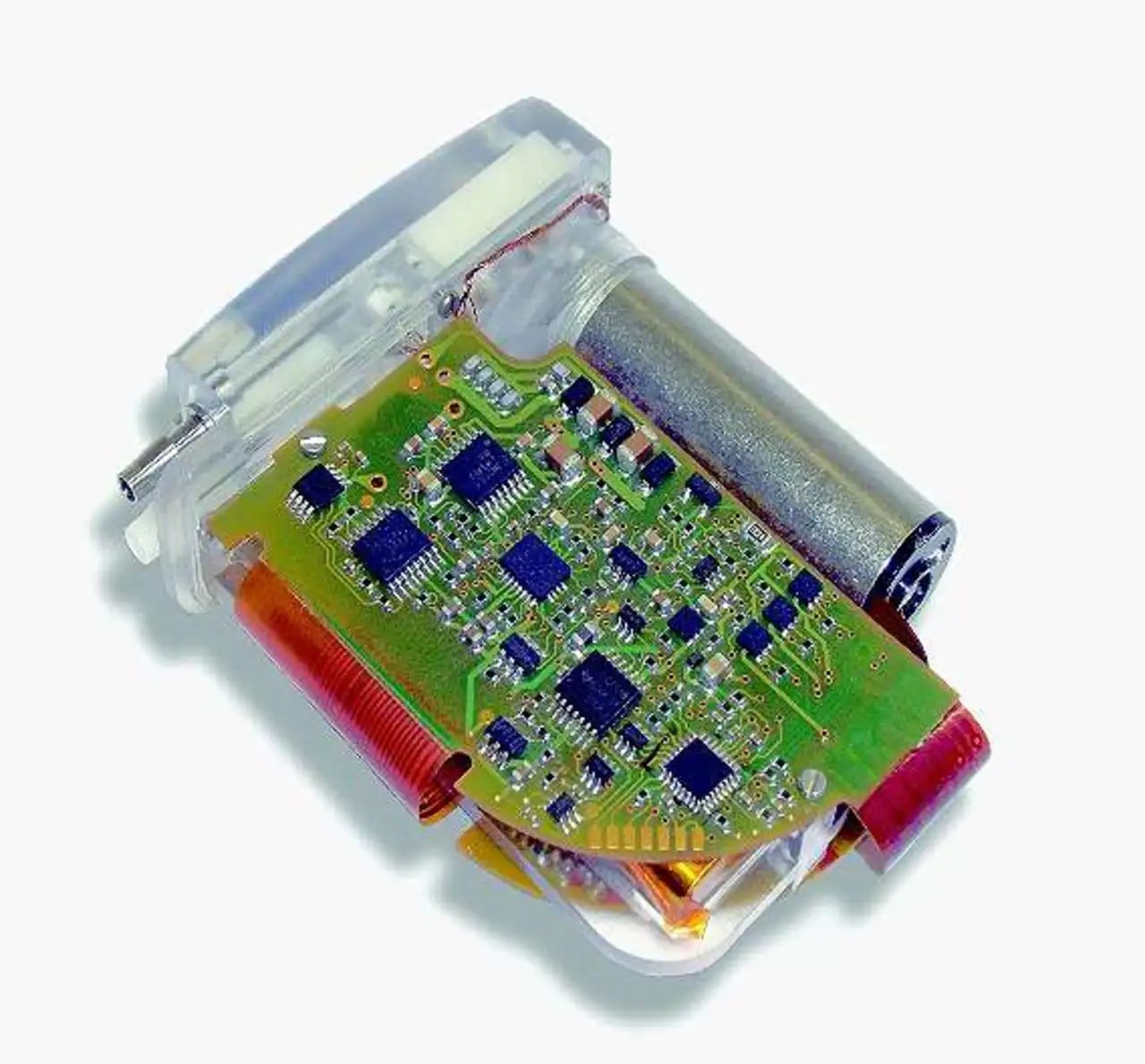

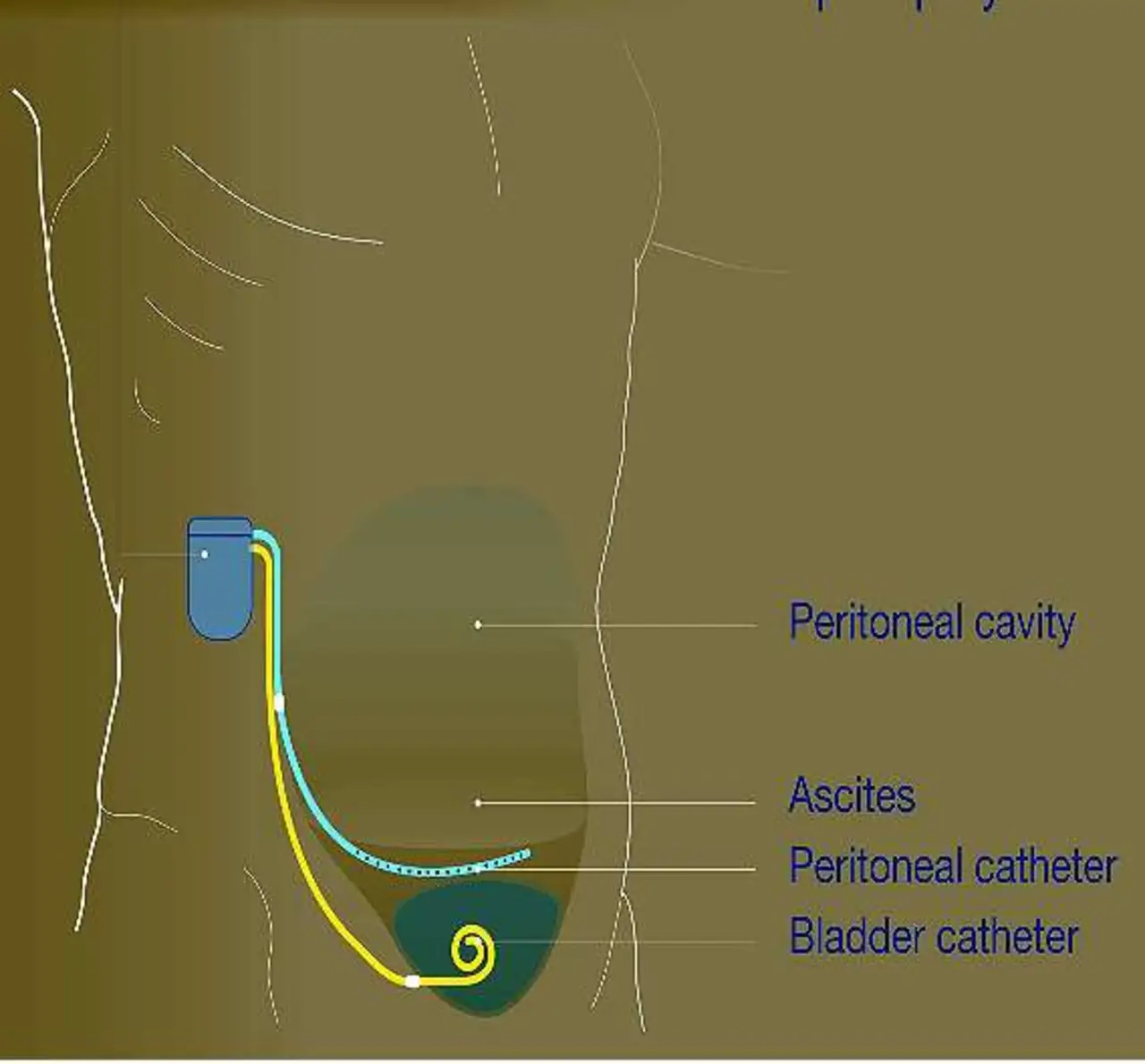

Das »ALFApump System«, ein aktives Implantat des Schweizer Medizintechnik-Unternehmens Sequana Medical, sorgt dafür, dass Patienten mit Aszites ein unkomplizierteres Leben führen können (Bild 1). Das System überwacht die Flüssigkeitsmenge im Bauchraum und pumpt bei Bedarf die Flüssigkeit in die Blase des Patienten, wo diese mit dem Urin ausgeschieden wird. Kernkomponente des dreiteiligen Systems ist das ALFApump-Implantat mit den beiden Kathetern für die Bauchhöhle und die Blase.

Der externe »SmartCharger« mit Ladestation ist eine mobile Lade- und Kommunikationseinheit, die den Akku des ALFApump-Implantats auflädt und die Kommunikation ermöglicht. Der Lithium-Ionen-Akku der Pumpe erlaubt einen autonomen Betrieb über mehrere Tage. Aufgrund des Energiebedarfs der Pumpe (pro Tag werden im Schnitt 0,9 l gepumpt) ist ein regelmäßiges Aufladen des Akkus erforderlich.

Das Aufladen erfolgt dabei drahtlos durch die Haut des Patienten. Für die reibungslose Überwachung kommt als weitere Komponente ein Notebook zum Einsatz, mit dem der Arzt das Implantat für jeden Patienten individuell mittels einer speziellen Kommunikationssoftware programmieren kann. So kann er genau festlegen, wie viel Flüssigkeit pro Tag in die Blase gepumpt werden soll. Außerdem kann der Arzt mithilfe der drahtlosen Verbindung die automatisch aufgezeichneten Daten des Patienten abrufen.

Hohe Anforderungen an das Material

Das zwischen Hautfettschicht und Bauchfell eingesetzte ALFApump-Implantat besteht aus dem biokompatiblen Kunststoff PEEK (Polyetheretherketon). Unter den besonderen Umgebungsbedingungen im menschlichen Körper sind spezielle Motoren und eine angepasste Elektronik gefragt, da bei der Verwendung von Kunststoff keine hermetisch dichte Einkapselung möglich ist.

Bei den verwendeten Materialien ist also eine Dauerfeuchtigkeitsbelastung und eine erhöhte Salzkonzentration zu berücksichtigen. Zudem muss eine konstante Temperatur von maximal +40 °C gewährleistet sein.

Das Implantat wird wegen der vorhandenen Feuchtigkeit vollständig verfüllt, die Elektronik mit einer zusätzlichen Beschichtung geschützt, und es findet ein bürstenloser Motor Verwendung.

Die komplexe Elektronik übernimmt die Low-Level-Steuerung des Motors, steuert den Pumpbetrieb, wertet die Sensorsignale aus und kommuniziert mit dem SmartCharger sowie dem Batteriemanagement. So muss die Zahnradpumpe eingeschlossene Luft (beispielsweise nach einer Operation) ebenso pumpen wie Flüssigkeit (Bild 2).

Daher sind sehr enge Toleranzen einzuhalten, was wiederum ein hohes Drehmoment auch im Normalbetrieb zur Folge hat.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Flüssigkeit in der Bauchhöhle viel Fibrin und Eiweiße aus dem Blutplasma enthält. Diese können leicht verklumpen und so den Pumpenbetrieb erheblich erschweren.

Im schlimmsten Fall kann die Pumpe blockieren.

Damit es nicht soweit kommt, führt die Pumpe in einstellbaren Intervallen eine kurze Bewegung ohne Volumentransport aus (Bild 3).

Präzision ist gefragt

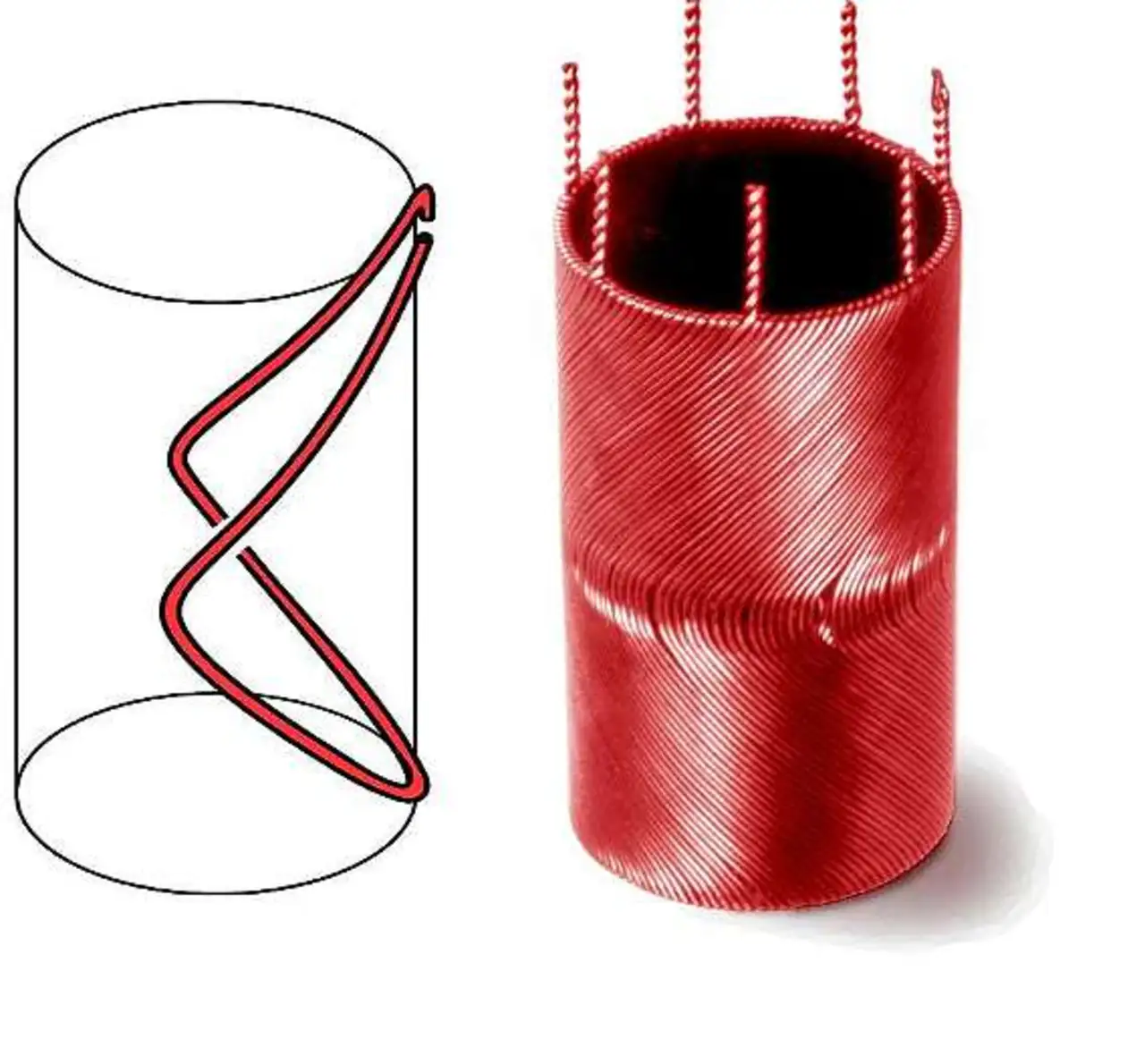

Der auf die spezifischen Anforderungen des Kunden abgestimmte »EC 13«-Motor von Maxon treibt die Pumpenzahnräder der ALFApump an (Bild 4). Der Antrieb verfügt über Hallsensoren, die für die Positionsrückmeldung wichtig sind. Die Steuerung des Motors nutzt diese Hallsensoren, um eine zuverlässige und stabile Funktion insbesondere bei niedrigen Drehzahlen und bei hohen Last-momenten zu erreichen.

Neben einer speziellen Statorbeschichtung des sterilisierbaren Motors wird auch die Welle aus biokompatiblen Materialien gefertigt. Zudem ist eine spezielle Geometrie der Welle erforderlich. Mit dem kompakten Design des EC 13, dem äußerst geräusch- und vibrationsarmen Lauf und der geringen Wärmeemission ist der Antrieb speziell auf die Medizintechnik ausgerichtet.

Um die Patientensicherheit zu erhöhen und die Komplexität der Programmierung der ALFApump zu reduzieren, übernimmt die Motorsteuerung ein eigener Prozessor. Der Hauptprozessor konfiguriert den Motorcontroller, um den gewünschten Volumentransport zu erreichen. Dieser Motorcon-troller überprüft, ob die jeweiligen Parameter gültig sind. Kommt es beispielsweise zu einer Abweichung der maximal zulässigen Pumpdauer, dann schaltet der Hauptprozessor das Motorsubsystem stromlos. Durch dieses Zweiprozessor-System ist eine maximale Überwachung während des Pumpvorgangs gewährleistet und bietet somit ein hohes Maß an Sicherheit.

Erfolgreich implantiert

Die ersten beiden kommerziellen Operationen des Pumpensystems erfolgten im Oktober 2011 in Wien. Gemäß Prof. Dr. Markus Peck-Radosavljevic, stellvertretender Abteilungsleiter, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III, AKH Wien, sind die beiden kurzen Eingriffe problemlos verlaufen. »Ich glaube, dass das ALFApump-System einen echten Durchbruch in der Behandlung von Aszites darstellt. Den Patienten wird das Leben erleichtert, indem sie nicht mehr zu der anstrengenden Drainage-Prozedur ins Krankenhaus müssen«, sagt Peck-Radosavljevic.

Über die Autorin:

Anja Schütz ist Redakteurin bei maxon motor.