Technik aus München steuert Exoskelett

Fußball-WM 2014: Gelähmter spielte ersten Ball

Mithilfe eines über Gedanken gesteuerten Exoskeletts hat ein gelähmter Mensch den ersten Ball der Fußball-WM in Brasilien gespielt. Leider ging diese Demonstration kognitiver Technik aus München wegen FIFA-Vorgaben im Eröffnungstrubel fast unter.

Viele Monate hatten acht brasilianische Männer und Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren, die von der Hüfte abwärts gelähmt sind, den Umgang mit dem Exoskelett trainiert. Mit dessen Hilfe sollte einer von ihnen 25 Schritte in den Anstoßkreis gehen und den ersten symbolischen Anstoß mit dem Ball ausführen. Doch die Aktion schrumpfte dann auf wenige Sekunden zusammen, wie im Video zu sehen.

Grundlage des Exoskeletts ist das „Walk-Again“-Projekt, eine internationale Zusammenarbeit von mehr als hundert Wissenschaftlern um Prof. Miguel Nicolelis von der Duke University in den USA und dem Internationalen Institut für Neurowissenschaften von Natal in Brasilien. Prof. Gordon Cheng, der Leiter des Instituts für Kognitive Systeme an der Technischen Universität München (TUM), ist einer der führenden Köpfe.

Das System zeichnet die elektrische Hirnaktivität des Patienten auf und erkennt dessen Absicht - einen Schritt zu machen oder einen Ball zu kicken - und übersetzt sie in Aktion. Außerdem gibt es dem Patienten taktile Rückmeldung mittels einer sensitiven, künstlichen Haut, die in Chengs Institut entwickelt wurde.

Denn visuelles Feedback allein reicht für das Gehen nicht aus, für die Steuerung des Exoskeletts und ein besseres Sicherheitsgefühl des Patienten ist zusätzlich der Tastsinn erforderlich. Die Herausforderung war also, einem gelähmten Menschen nicht nur die Fähigkeit zum Gehen zu geben, sondern zugleich das Gefühl, den Boden zu berühren.

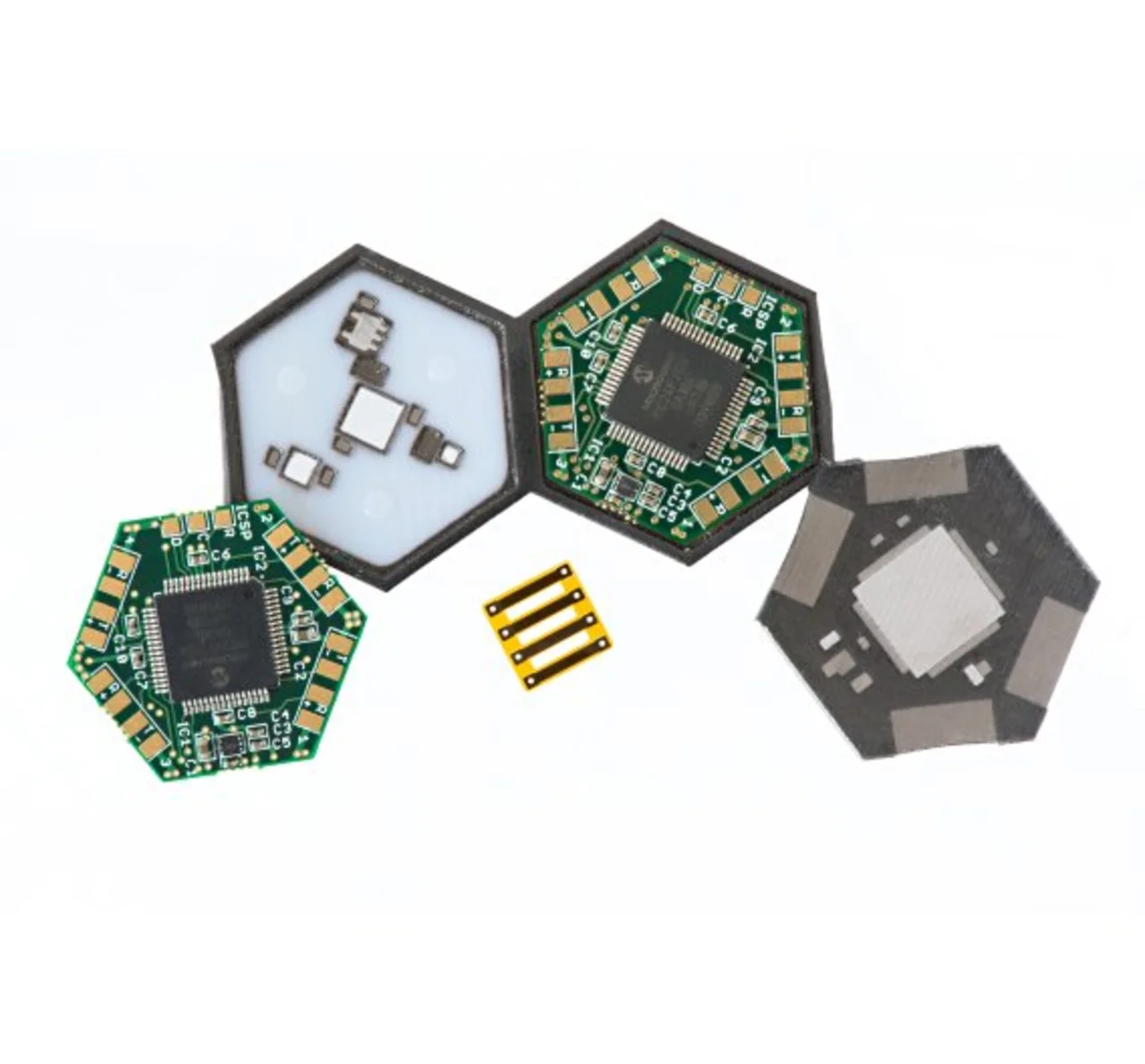

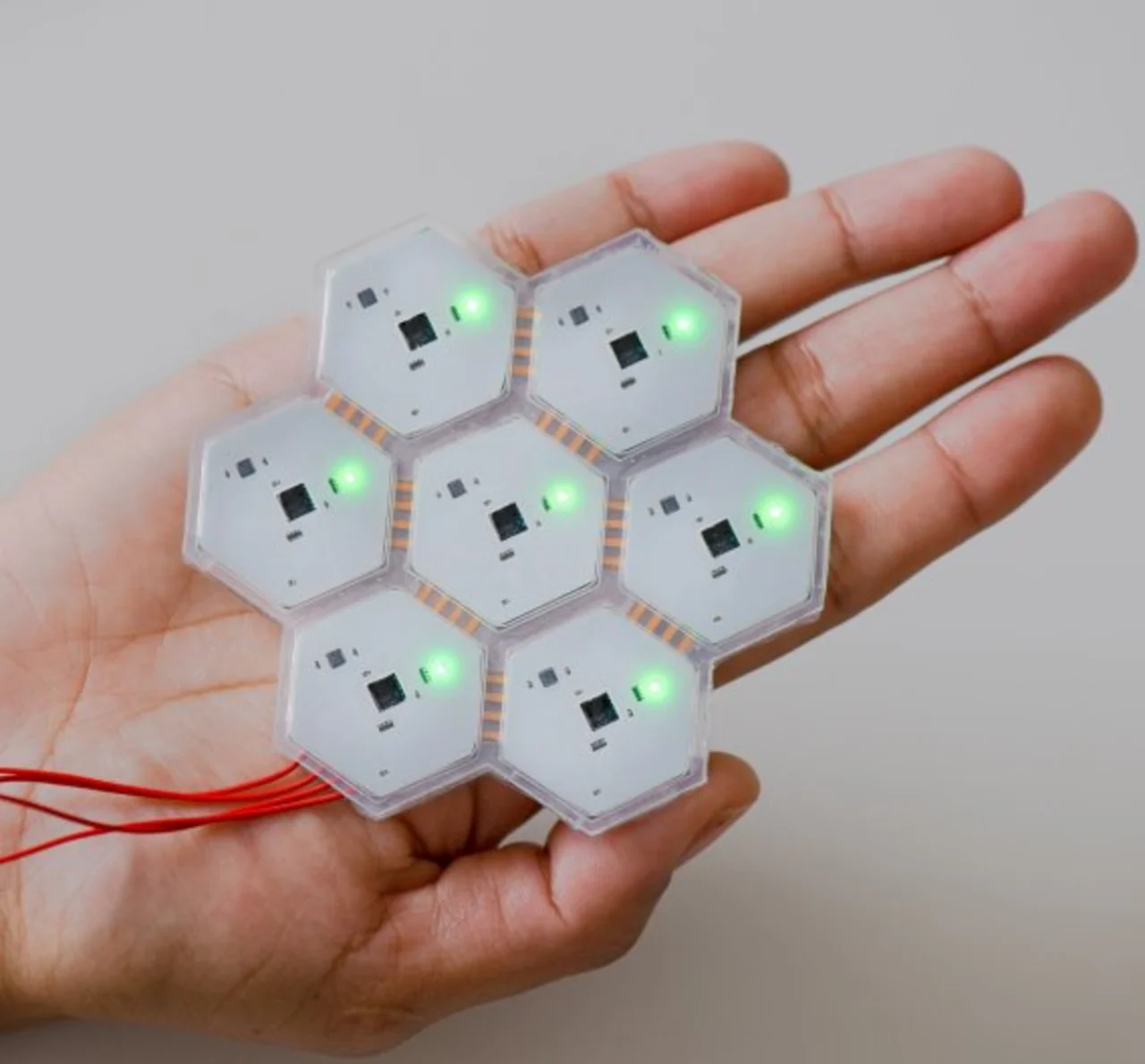

Dies gelingt mithilfe von „CellulARSkin“, einem Konzept für ein robustes und selbstorganisierendes Netzwerk von Sensoren. Es lässt sich mit standardisierten, weithin verfügbaren Hardwarekomponenten implementieren und wird laut Angaben der Forscher des Walk-Again-Projekts künftig von Verbesserungen hinsichtlich Größe, Leistungsfähigkeit und Kostensenkungen profitieren.

Die Basiseinheit ist ein flaches, sechseckiges Paket elektronischer Komponenten, das einen energiesparenden Mikroprozessor enthält sowie Sensoren, die Berührungsnähe, Druck, Vibration, Temperatur und sogar Bewegung im dreidimensionalen Raum erfassen. Beliebig viele dieser „Zellen“ sind in einem bienenwabenförmigen Muster miteinander vernetzbar - im derzeitigen Prototyp geschützt durch eine gummiartige Formhaut aus Elastomer.

"Nicht nur die Sensoren sind wichtig“, sagt Cheng. „Die Intelligenz der Sensorik ist sogar noch wichtiger.“ Die Zusammenarbeit der Sensorzellen untereinander und mit dem Zentralsystem erlaubt CellulARSkin, sich für spezifische Anwendungen zu rekonfigurieren und sich von bestimmten Arten von Schäden automatisch zu erholen.

- Fußball-WM 2014: Gelähmter spielte ersten Ball

- FIFA kürzt spektakulären "Anstoß" eines Querschnittsgelähmten auf wenige Sekunden