Mit mmWave-Radarsensoren

Mehrpatienten-Vitalzeichensensor für den Einsatz zu Hause

Vitalzeichen von Menschen wurden bisher in der Regel mithilfe von Überwachungssystemen erfasst, die mit dem Körper des jeweiligen Patienten verkabelt waren. In einigen Fällen kann das Anbringen der Sensoren allerdings schwer sein. Millimeterwellen-Radarsensoren (mmWave) können hier Abhilfe schaffen.

Millimeterwellen-Radarsensoren (mmWave) können kleinste Bewegungen detektieren. Die Brust eines Patienten etwa hebt und senkt sich zum einen im Takt der Atmung (Grundschwingung) und zum anderen mit der Herzfrequenz (Oberschwingung), sodass durch Erfassen dieser Bewegungen eine Vitalzeichen-Überwachung möglich ist.

Für diese Funktionalität muss der Sensor in erster Linie in der Lage sein, mithilfe eines Radarsystems, das die FMCW-Technik (Frequency Modulated Continuous Wave; dt.: frequenzmoduliertes Dauerstrichradar) mit einem MIMO-Antennensystemen (Multiple Input, Multiple Output) kombiniert, die Position sowie die Geschwindigkeit der Brust eines Patienten zu erfassen.

Der Sensor kann darüber hinaus Bewegungen im Bett detektieren und das Pflegepersonal über mögliches Wundliegen informieren, oder sogar mehrere Patienten, wie etwa ein Seniorenpaar, auf einmal überwachen. Auch der Sturz einer Person kann durch einen mmWave-Sensor erkannt und in Echtzeit gemeldet werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die Bedeutung einer integrierten Lösung

Zu den Parametern, die bei FMCW-Systemen für präzise und reproduzierbare Messungen sorgen, gehört die Linearität der Chirp-Rampen. Indem man die gesamte analoge Signalkette in einen monolithischen Mikrowellen-IC integriert, verringert sich nicht nur die Exemplarstreuung, sondern auch die Linearität der Messungen verbessert sich insgesamt, da selbst bei zunehmender Alterung und wechselnden Temperaturen eine effektive Überwachung und Kalibrierung möglich ist.

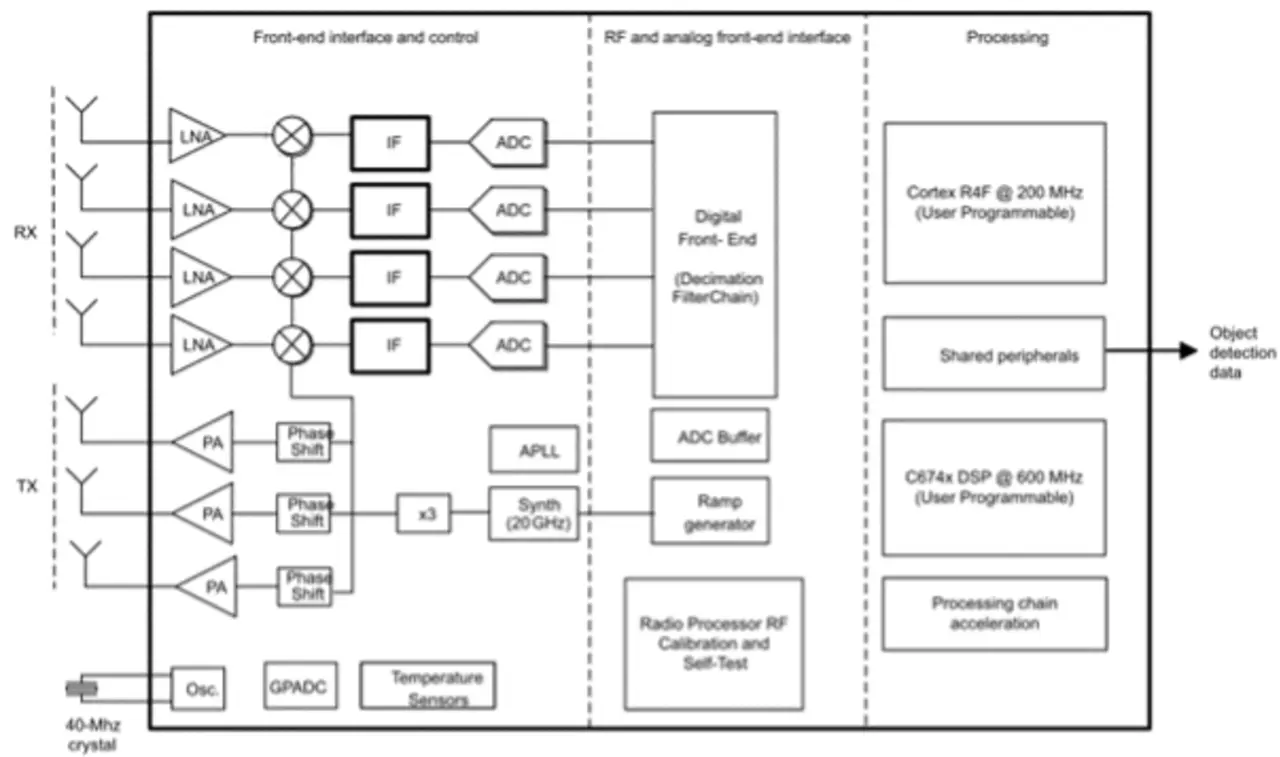

Im Blockschaltbild des Bausteins IWR6843 von Texas Instruments (TI) in Bild 1 ist erkennbar, dass ein herkömmlicher 40-MHz-Quarz das einzige externe Bauteil ist, das für den Sender- und Empfängerteil benötigt wird. Abgesehen von diesem Quarz stellt der IWR6843 eine vollständig integrierte Sende- und Empfangslösung mit folgenden Komponenten dar:

- Rampengenerator

- Fractional-N-PLL-Stufe

- 20-GHz-VCO (Voltage-Controlled Oscillator), dessen Signal herausgeführt oder aus einer externen Quelle bezogen werden kann, um mehrere Front-Ends zu synchronisieren und ein kohärentes Sampling an wesentlich größeren virtuellen Antennen zu ermöglichen.

Ebenfalls im IWR6843 enthalten ist die komplette HF-Signalkette für Sender und Empfänger mit folgenden Bestandteilen:

- Per Software programmierbarer Leistungsverstärker mit mehreren Leistungsstufen, um maximale Flexibilität bei der Anpassung des Link-Budgets an das jeweilige Umfeld und die einschlägigen Funk-Regelwerke zu bieten

- Dynamisch programmierbare Phasenschieber für die Strahllenkung

- Rauscharmer Verstärker, der eine Feinabstimmung des Link-Budgets gestattet, wenn er gemeinsam mit dem Leistungsverstärker programmiert wird

- Mischer zur Erzeugung eines ZF-Signals aus den gesendeten und empfangenen Chirps

- Analoge ZF-Filter

- A/D-Wandler (ADCs) mit bis zu 25 MHz Abtastfrequenz

Durch die Integration der kompletten HF-Signalkette in das MMIC-SoC (System-on-Chip) wird der für die funktionale Sicherheit erforderliche Umfang an Diagnose möglich. Die rein digitale Signalketten-Verarbeitung im IWR6843 deckt folgende Funktionen ab:

- Radar-Hardwarebeschleuniger mit 16-Bit-Unterstützung, Doppler- oder Angle-of-Arrival-FFT (schnelle Fourier-Transformation) sowie konstanter Falschalarmrate (Constant False Alarm Rate, CFAR) wie bei der klassischen Radarsignalverarbeitung.

- Vollständig programmierbarer 600-MHz-DSP (Digitaler Signalprozessor) für eine umfassend individualisierbare Signalverarbeitung.

- Vollständig programmierbarer, mit 200 MHz getakteter Arm Cortex-R4F-Mikrocontroller für Clustering- und Tracking-Aufgaben und die Verarbeitung des Applikationscodes.

Über die Chipintegration hinaus ist der IWR6843AOP, eine Variante des IWR6843, mit in das Gehäuse integrierten Antennen ausgestattet, was den Integrationsgrad weiter steigert und die Leiterplattenfläche für Situationen verringert, in denen der verfügbare Platz begrenzt ist oder sich das Routing der HF-Signale auf der Leiterplatte schwierig gestaltet.

Die FMCW-Technik

FMCW ist das einfachste Modulationsverfahren, mit dem bei der Entfernungsmessung ein hohes Maß an Reichweite und Genauigkeit erzielt werden kann. Überdies eignet sich die FMCW-Technik für die Geschwindigkeitsmessung in Radialrichtung (also auf einer Linie zwischen Radar und Ziel). Dies gilt für hohe Geschwindigkeiten (beispielsweise die eines Autos) ebenso wie für die geringen Geschwindigkeiten, die etwa beim Heben und Senken des Brustkorbs eines atmenden Menschen auftreten. Das Verfolgen solch kleiner Bewegungen wird häufig als Doppler- oder Mikro-Doppler-Detektierung bezeichnet.

Chirps

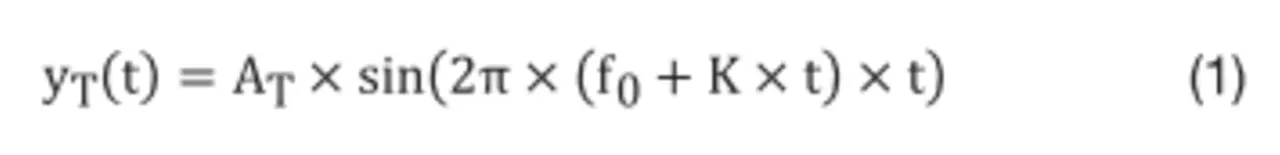

Unter Chirps versteht man die bei der FMCW-Technik verwendete Modulationsart. Da sich die Momentanfrequenz (f(t) linear mit der Zeit verändert, spricht man hier von einem linearen Chirp. Die Frequenzdifferenz zwischen gesendetem und empfangenem Chirp ist direkt proportional zur Signallaufzeit (also zu der Zeit, die das Signal vom Sender bis zum Ziel und zurück benötigt) und damit zur Entfernung bis zum Ziel. Gleichung 1 drückt die Amplitude der gesendeten Welle aus:

Darin steht K für das Maß, um das die Sendefrequenz pro Zeiteinheit zunimmt. (Im Fall des IWR6843 kann dieser Wert zwischen 0 und 250 MHz/µs liegen.) AT ist die Amplitude des gesendeten Signals (Sendeleistung), und f0 ist die niedrigste gesendete Frequenz am Beginn des Chirps (diese beträgt abhängig vom verwendeten VCO 57 GHz oder 60 GHz).

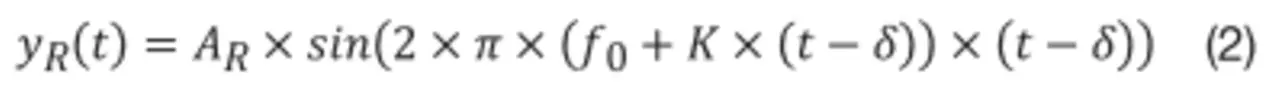

Gleichung 2 drückt die Amplitude des empfangenen Signals aus:

, also die doppelte Signallaufzeit, ist d die Entfernung zum Ziel und v die Lichtgeschwindigkeit im jeweiligen Medium.

Mischer

Ein Mischer multipliziert den Frequenzunterschied zwischen dem gesendeten und dem empfangenen Signal (Gleichung 3):

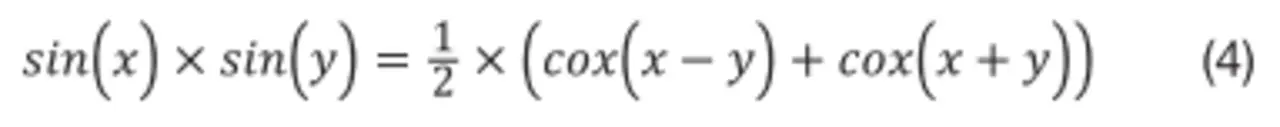

Gemäß den Regeln der Trigonometrie ist das Ausgangssignal des Mischers die Summe zweier Sinuswellen: die Frequenz der einen ist die Differenz zwischen f_TX und f_RX, die Frequenz der anderen dagegen die Summe von f_TX und f_RX.

Schickt man das Ausgangssignal des Mischers durch einen Tiefpassfilter, erhält man das ZF-Signal, dessen Frequenz die Differenz zwischen Sende- und Empfangsfrequenz ist.

Gleichung 4 gibt die Produkt-Summe-Umwandlung wieder:

Das Ausgangssignal des Mischers wird wie erwähnt einem Tiefpassfilter zugeführt, an dessen Ausgang die Zwischenfrequenz, also die Differenz zwischen Send- und Empfangsfrequenz anliegt, die somit direkt proportional zur Signallaufzeit ist.

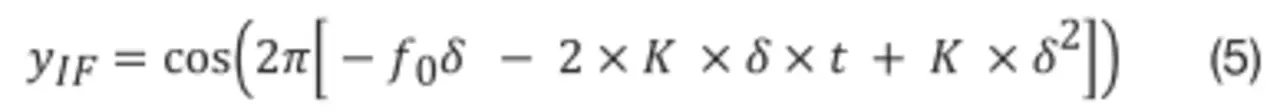

Gleichung 5 drückt das resultierende ZF-Signal aus:

Der ADC digitalisiert dieses Signal, dessen Frequenz deutlich geringer ist als die Frequenz der Chirps, sodass die Verarbeitung mit normalen ADCs möglich ist. Die maximale Abtastfrequenz des ADC im IWR6843 beträgt beispielsweise 25 MHz.

Aus Gleichung 5 ist einfach zu ersehen, woher das Dopplerelement stammt, das zum Messen der Herz- und Atemfrequenz aus den Bewegungen des Brustkorbs dient.

FFT und Spitzenwert-Erkennung

Wenn das Signal nur noch die relevanten Informationen enthält (die Frequenz yIF ist ein Maß für die Signallaufzeit), durchläuft es eine Range-FFT-Stufe und wird anschließend mit CFAR- oder Grenzwertbildungs-Algorithmen verarbeitet.

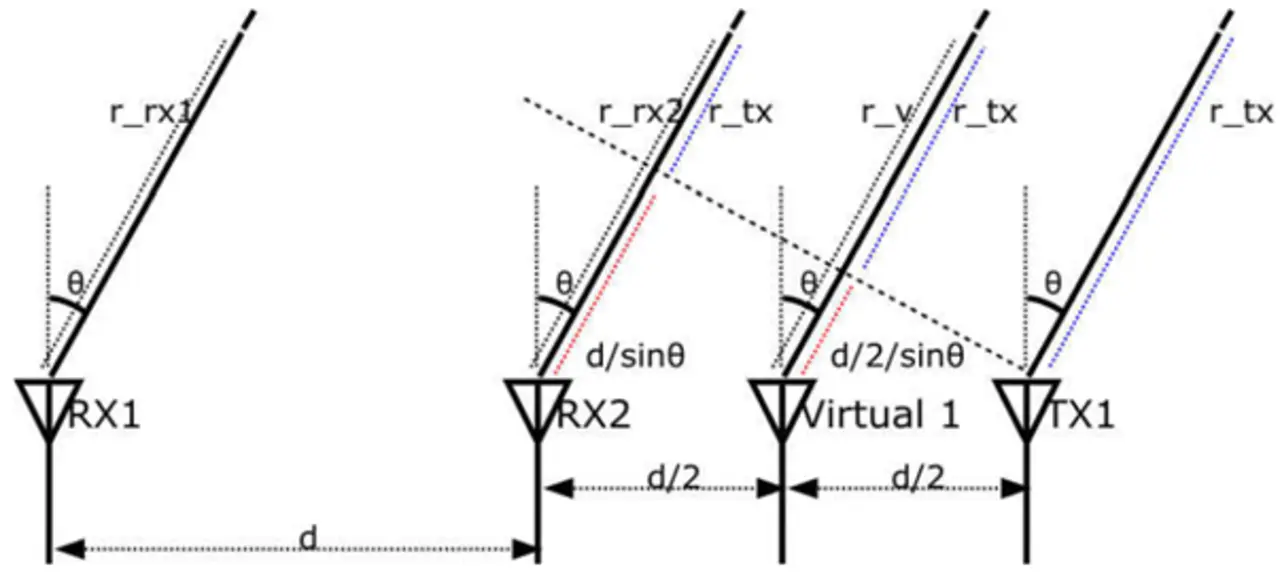

Bild 2 verdeutlicht die unterschiedlichen Signallaufzeiten der verschiedenen Antennen.

Allgemein ausgedrückt, wird der Einfallswinkel aus den unterschiedlichen Signallaufzeiten bestimmt, die an den einzelnen Empfangsantennen gemessen werden.

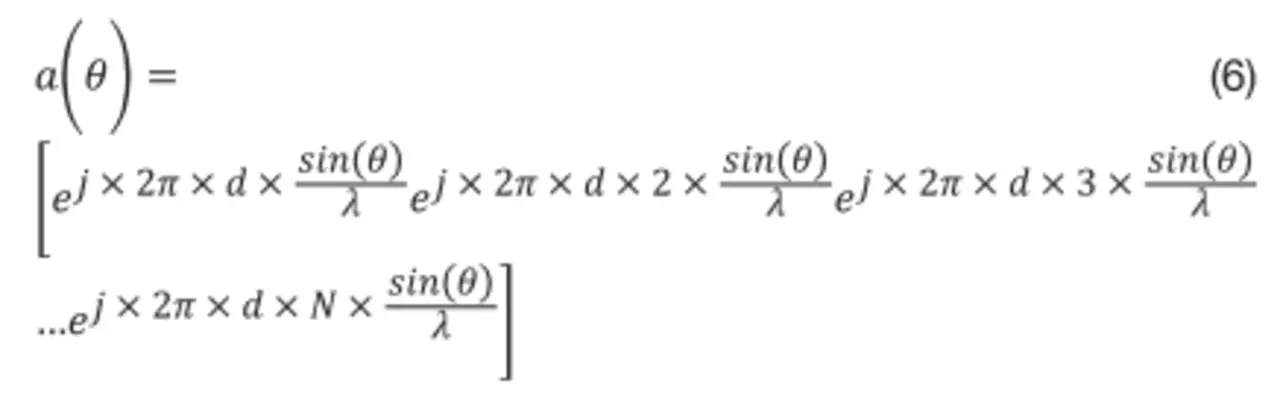

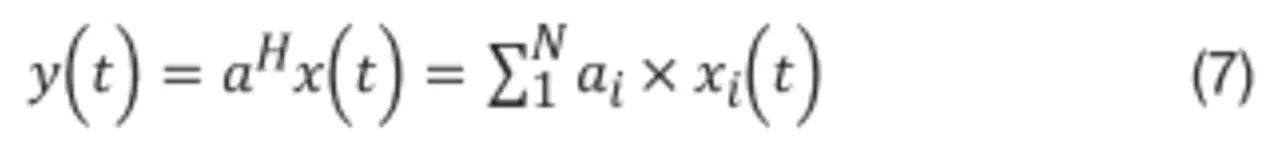

Mathematisch formuliert, wird mit Gleichung 6 für jede Antenne ein „Steering Vector“ berechnet:

Der Steering Vector dient zum Kombinieren der Signale von jedem Ziel an den jeweiligen Antennen. In Gleichung 7, die die Summe aller Signale von sämtlichen Zielen und Antennen ausdrückt, steht xi für das von der i-ten Antenne empfangene Signal:

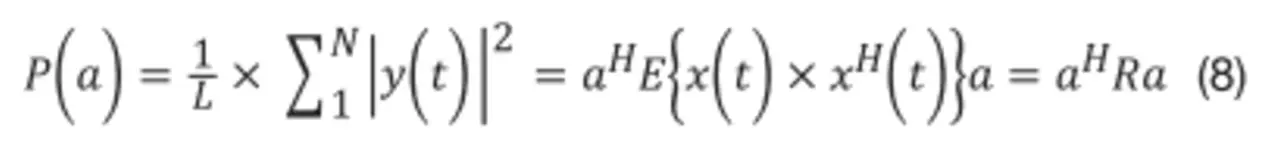

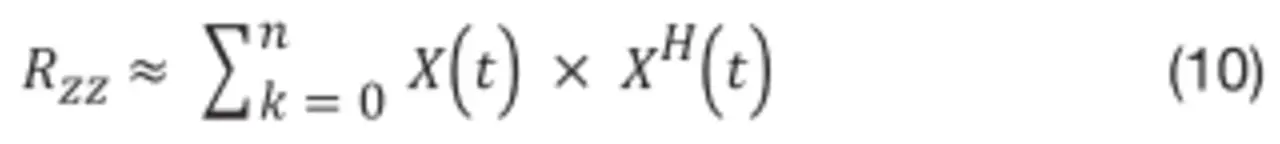

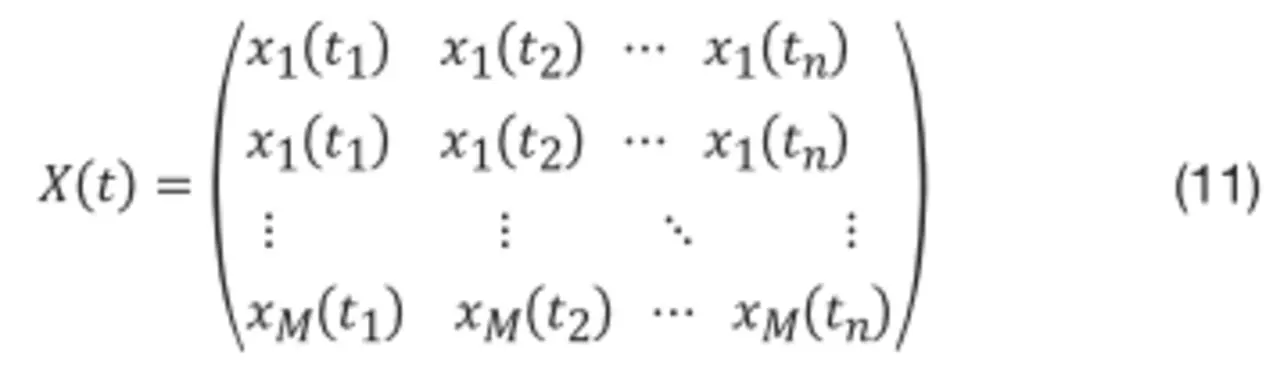

Die durchschnittliche Leistung wird mit Gleichung 8 berechnet:

Das konventionelle empfängerseitige Beamforming, das auch als Bartlett Beamforming bezeichnet wird, ist der älteste, zur Abschätzung des Einfallswinkels verwendete Algorithmus auf der Basis von Schmalband-Arrays. Der Algorithmus ermittelt gemäß Gleichung 9 das Maximum der Ausgangsleistung des Beamformers bezogen auf eine bestimmte Richtung:

øBarlett = argmaxa [P(a)]

Zur Berechnung von P(a(Θ)) für jedes Θ wird R mithilfe von Gleichung 10 näherungsweise wie folgt berechnet:

Darin steht X für die Signalmatrix (Gleichung 11):

Aus diesen Gleichungen ist ersichtlich, wie mithilfe eines MIMO-Radars eine dreidimensionale Positionsermittlung möglich ist.

Lenkung des Strahls in die gewünschte Messrichtung

Beim Erfassen der Daten einer Szenerie wird normalerweise in jeder Frameperiode ein grober Scan des gesamten, von den Antennen abgedeckten Sichtfelds durchgeführt. Dieser Grob-Scan erfasst naturgemäß Reflexionen von relevanten wie von irrelevanten Objekten, aus denen bestimmte Objekte extrahiert werden müssen (in diesem Fall Patienten, deren Vitalzeichen zu überwachen sind). Ist die Position des jeweiligen Patienten ermittelt, lässt sich der Radarstrahl mit dem eben erwähnten Beamforming auf diese Person richten.

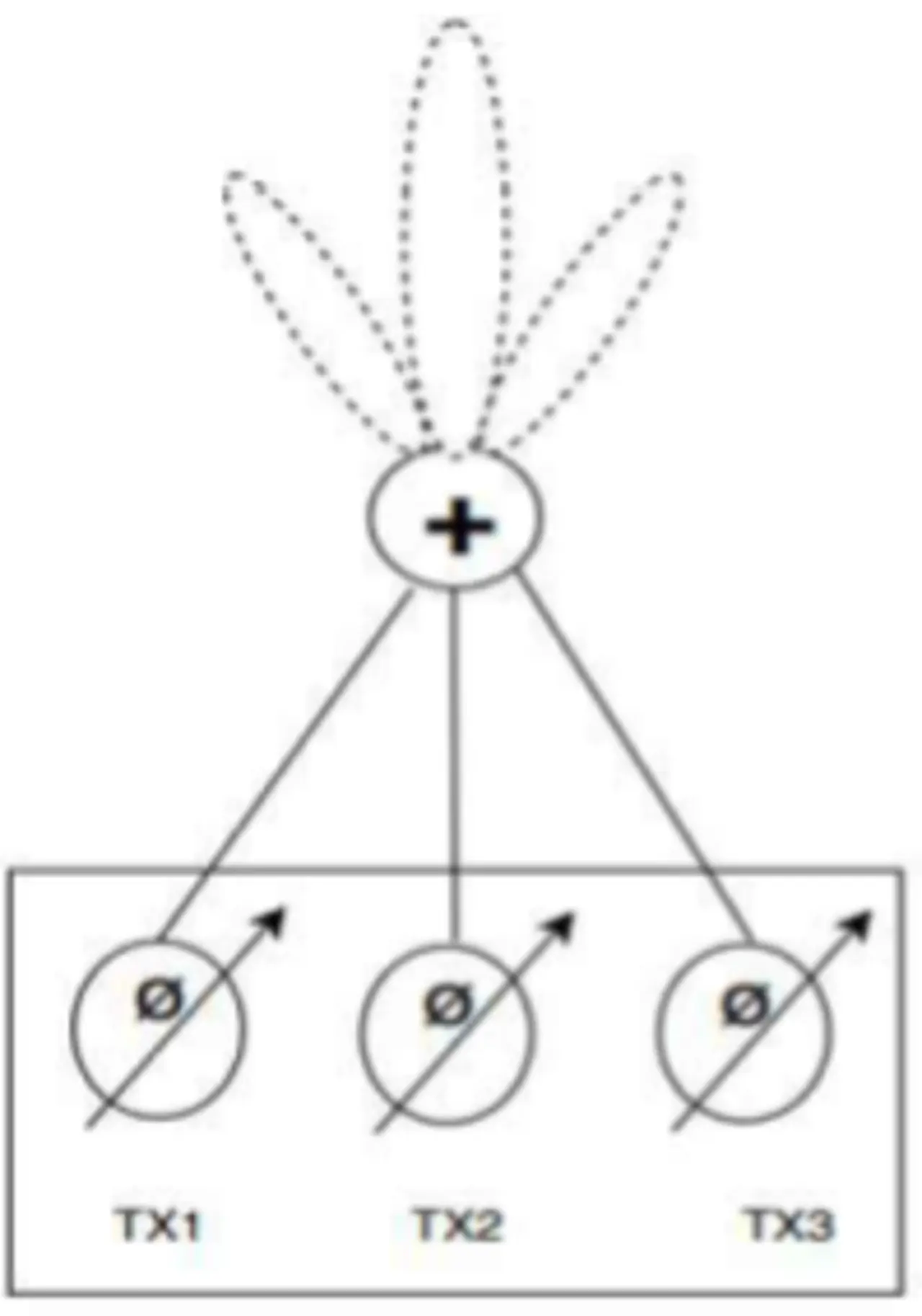

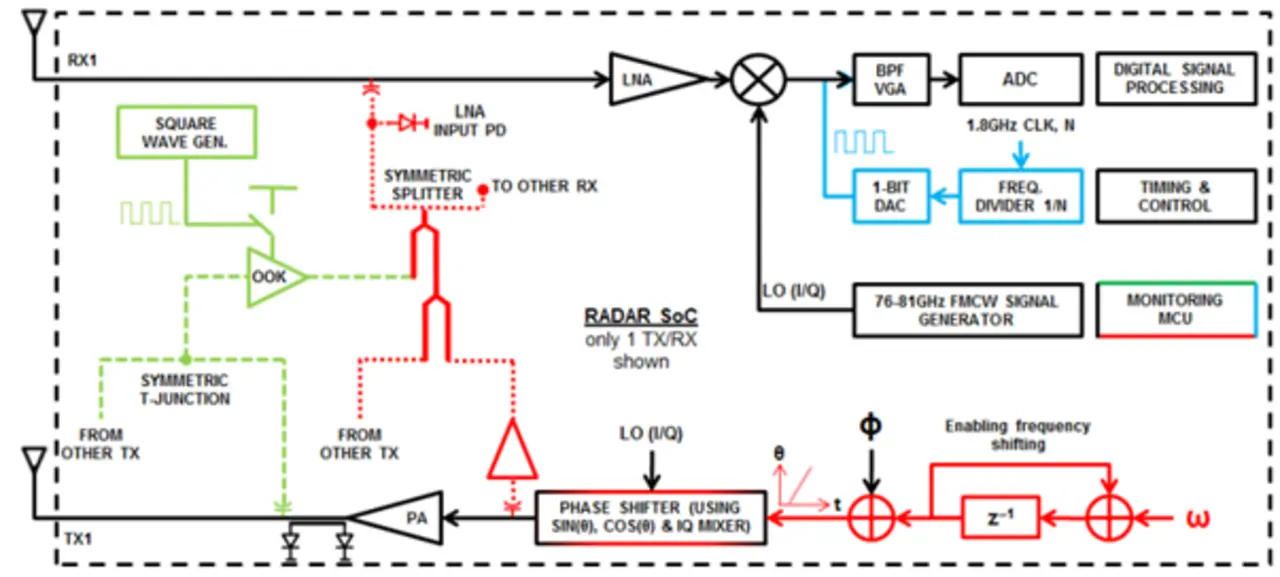

Befindet sich der Patient nicht in der Hauptstrahlrichtung, kann das Beamsteering aktiviert werden. Diese Funktionalität wird durch 6bit-konfigurierbare Phasenschieber mit einer Schrittweite von 5,625° an jedem Sender ermöglicht. Mit 64 Stufen wird der gesamte Bereich von 0° bis 360° abgedeckt. Die Phasenschieber sind vor den jeweiligen Leistungsverstärkern angeordnet und werden abhängig davon, wohin der Strahl gelenkt werden soll, individuell programmiert (Bild 3). In der Regel handelt es sich bei den Phasenschiebern um analoge Strukturen auf Basis eines Vektormodulators. Ein D/A-Wandler bewirkt hier eine Phasenverschiebung des Signals vor seiner Verstärkung.

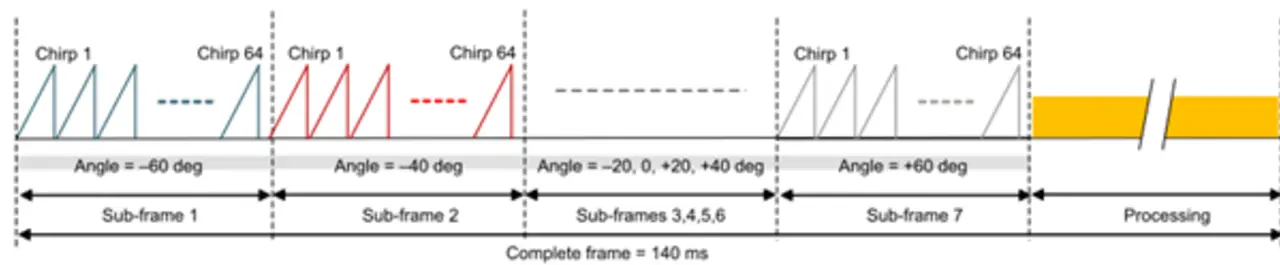

Die Phasenschieber lassen sich in Echtzeit programmieren, wenn sich mehrere Personen in verschiedenen Azimutwinkeln zum Radarsensor befinden. Dies kann frameweise (d. h. alle 100 bis 200 ms) geschehen, oder auch in kürzeren Abständen, wenn mit Subframes gearbeitet wird. Zum Beispiel kann der Strahl auf Subframe-Basis in 20°-Schritten von -60° bis +60° geschwenkt werden, sodass das Erfassen einer kompletten Szenerie weniger als 200 ms in Anspruch nimmt (siehe Bild 4). Dies erleichtert die Aufzeichnung von Vitalzeichen mehrerer Personen von der einen Seite eines Raums bis zur anderen, wobei die Personen bei verschiedenen Winkeln lokalisiert und nacheinander vom Sendestrahl angezielt werden.

Kalibrierung

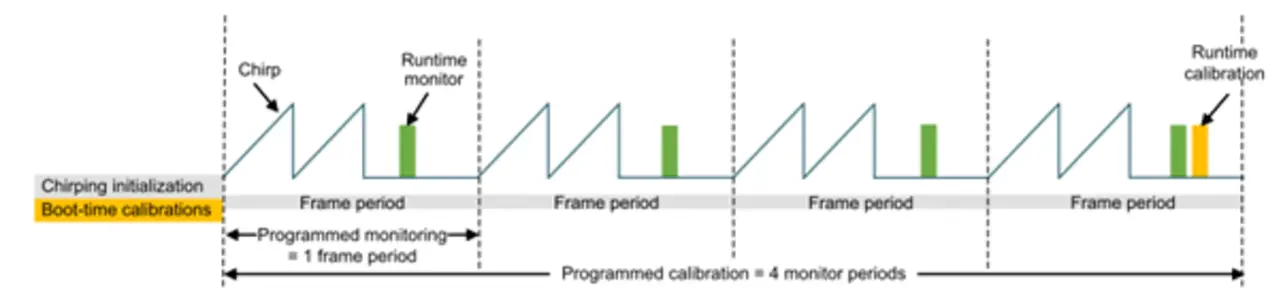

Um die Leistungsfähigkeit auch bei Spannungs- und Temperaturänderungen beizubehalten, unterstützen die mmWave-Radarbausteine von TI das Kalibrieren sowohl während der HF-Initialisierungsphase (durch Aufruf des RfInit()-API) als auch zur Laufzeit (während der Applikationsverarbeitung). Bild 5 zeigt eine exemplarische Abfolge von Kalibrierarten wie etwa:

- Kalibrierung der analogen PLL-Stufe

- Synthesizer-VCO

- Kalibrierung der Lokaloszillator-Verteilung

- DC-Offset des A/D-Wandlers

- Hoch- und Tiefpass-Cutoff-Frequenzen des ZF-Verstärkers

- Spitzenwert-Detektor

- Sende- und Empfangsverstärkung

- Ruhestrom-Fehlabstimmung

- Sende-Phasenschieber

Bild 6 zeigt einen Teil der Integration des HF-Front-Ends zur Kalibrierung der Parameter des analogen Front-Ends für Sendung und Empfang. Zusammen mit den Leistungsdetektoren für die Leistungsverstärker-Ausgänge und die LNA-Eingänge sowie im Verbund mit den Rückschleifen ist es möglich, das gesamte Frontend kontinuierlich zu überwachen und zu kompensieren.

Zusammenfassung

Die mmWave-Bausteine von TI enthalten einen großen Umfang an integrierten Funktionen, die für FMCW-Radar benötigt werden. Es ist lediglich ein externer 40-MHz-Quarz zum Takten des gesamten Front-Ends erforderlich. Produkte dieser Art können kleinste Mikro-Doppler-Signale in drei Dimensionen detektieren und unter anderem die Herz- und Atemfrequenz von Menschen erfassen.

Die weitergehende Integration von mehreren Sende-Signalketten mit Phasenschiebern macht ein senderseitiges Beamforming und Beamsteering möglich, was eine Verbesserung des Signal-Rauschabstands in einem reduzierten Sichtfeld erlaubt, während der MIMO-Betrieb für die dreidimensionale Erfassung aufrechterhalten wird.

Darüber hinaus sorgt die Integration von Überwachungs- und Kalibrierfunktionen für sämtliche analogen Funktionselemente für eine gleichbleibende Performance während der gesamten Lebensdauer des Bausteins. Der hier realisierte Umfang an Analogintegration erlaubt die kontaktlose Vitalzeichen-Überwachung mehrerer Personen für den Einsatz zu Hause.