Gesundheit

Digitalisierung der Sinne für mehr Lebensqualität

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kohlendioxid--Messverfahren im Überblick

Zur Messung von CO2 werden verschiedene Methoden angewandt. Die kostspieligsten und derzeit genauesten Verfahren basieren auf nichtdispersiven Infrarotsensoren (NDIR-Sensoren). Dabei handelt es sich um einfache spektroskopische Sensoren, die häufig verwendet werden, um Gase zu erkennen, beispielsweise in der Gebäudeautomation. Ein typischer NDIR-Sensor ist vergleichsweise sperrig und besteht aus einer IR-Strahlungsquelle, einer Probenkammer, einem Spektralfilter sowie Referenz- und Absorptions-IR-Detektoren.

Derzeit gibt es auf dem Markt keine kostengünstigen CO2-Sensoren, die trotzdem präzise arbeiten. Einige Anbieter haben Sensoren entwickelt, die verschiedene Schadstoffe in Gebäuden erkennen und mittels Algorithmen einen CO2-Äquivalentwert berechnen, der als eCO2 bezeichnet wird. Das Ergebnis dieses Lösungskonzepts ist ein Schätzwert, der auf einer Reihe von Annahmen beruht, zum Beispiel darauf, dass die Schadstoffbelastung durch CO2 hauptsächlich von den anwesenden Menschen verursacht wird.

Da es sich lediglich um einen Schätzwert handelt, werden Maßnahmen zur Regelung der Luftqualität in Gebäuden anhand von möglicherweise ungenauen oder falschen Informationen eingeleitet. Diese können dazu führen, dass für eine unnötige Belüftung Energie verschwendet wird oder dass nicht angemessen gelüftet wird, obwohl es notwendig wäre. Durch solche falschen Maßnahmen verlieren Verbraucher letztendlich das Vertrauen in die Sensorprodukte und auch die Luftqualität wird nicht zufriedenstellend verändert.

Die verschiedenen Sensor-Varianten im Vergleich

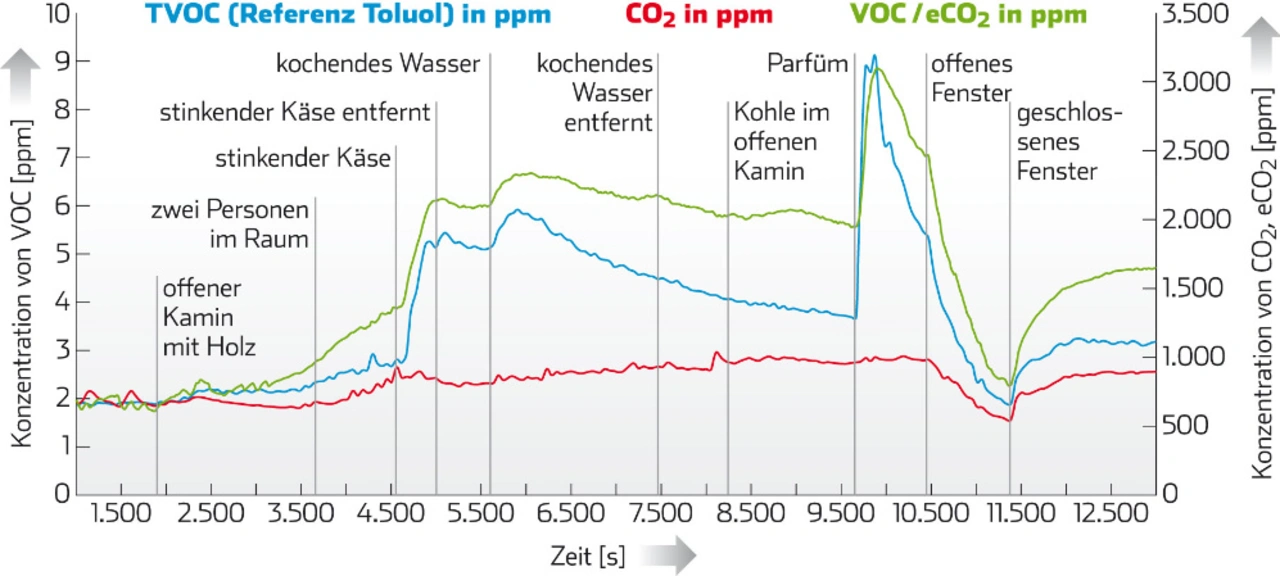

Infineon hat eigene Tests zur Messung der CO2-Konzentration in Gebäuden unter Praxisbedingungen durchgeführt. Dabei wurden präzise CO2-Messwerte mit einem für den industriellen Einsatz bestimmten Sensor aufgezeichnet. Die Werte wurden mit eCO2-Werten verglichen, die mit einem handelsüblichen MOX-Sensor für den Hausgebrauch bestimmt wurden.

Die Messungen wurden in zahlreichen Situationen durchgeführt, unter anderem in Räumen mit einem holz- und einem kohlebefeuerten Kamin, in Anwesenheit eines Kessels mit kochendem Wasser, bei geöffneten und geschlossenen Fenstern und während des Kochens. Die Messergebnisse sind in Bild 2 dargestellt.

Die gemessenen eCO2-Werte hatten nur sehr wenig mit den tatsächlichen CO2-Konzentrationen zu tun, also mit den Werten, die mit dem industriellen Sensor gemessen wurden. Zwar zeigen die VOC- und die eCO2-Werte eine gute Übereinstimmung. Das ist jedoch nicht besonders nützlich, da diese Korrelation keinen brauchbaren Hinweis auf den tatsächlichen CO2-Gehalt in Gebäuden liefert.

Im Bild ist das eindeutig an der Stelle zu erkennen, an der Parfüm im Raum versprüht wurde. Der echte CO2-Sensor wird davon nicht beeinflusst, da mit dem Parfüm keinerlei CO2 in die Raumluft gebracht wurde. Dagegen werden der VOC- und der eCO2-Sensor sehr stark beeinflusst; sie registrieren einen deutlichen Anstieg des CO2-Gehalts, obwohl sich an der CO2-Konzentration in Wirklichkeit überhaupt nichts geändert hat.

Wenn das Fenster geöffnet wird, wird die Luft ausgetauscht und erneuert. Darauf reagieren alle Sensoren, aber die gemessene wahre CO2-Konzentration und der angezeigte eCO2-Wert stimmen noch immer nicht überein. Allerdings gibt der eCO2-Sensor dann eine höhere CO2-Konzentration an, als sie tatsächlich im Raum vorhanden ist.

Smarte Sensorlösung gesucht

Das Gesundheitsbewusstsein steigt und auch auf die Qualität der Luft wird immer mehr Wert gelegt. Durch die Messung der CO2-Konzentration ließe sich die Luftqualität in Gebäuden überwachen und verbessern. Doch genau das scheint ein Beispiel für Aufgabenstellungen des modernen Lebens zu sein, für das keine brauchbare technische Lösung in Sicht ist.

Konzepte für einen kostengünstigen, präzisen und stabilen Sensor mit geringem Energiebedarf sind also gefragt. Erst dann können die Unternehmen reagieren und damit die Überwachung und das Management der Luftqualität in Konsumanwendungen bezahlbar machen. Eine technische Entwicklung, die erheblichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit nehmen könnte.

Hicham Riffi

ist Senior Business Development Manager bei Infineon Technologies. Er besitzt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie. Insbesondere hat er sich mit der Entwicklung, dem Produkt-Marketing und der Geschäftsstrategie im Bereich Sensoren für Konsumelektronik- und Automotive-Anwendungen beschäftigt. Sein Studium an der HEC Paris hat Riffi mit einem Master in Elektrotechnik und einem Master of Business Administration abgeschlossen.

- Digitalisierung der Sinne für mehr Lebensqualität

- Kohlendioxid--Messverfahren im Überblick