Spread Spectrum Clocking:

Von MEMS-Oszillatoren und EMV

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Spread-Spectrum-Auswirkungen auf die Takt-Oberwellen

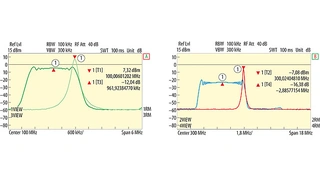

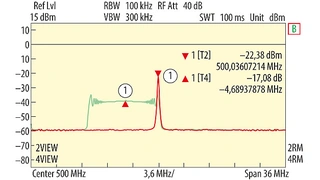

Die für Länderzulassungen zwingend notwendige CE- bzw. FCC-Konformität hinsichtlich des EMV-Verhaltens von Elektrogeräten umfasst unter anderem sowohl die Grundfrequenz des Taktsignals als auch die harmonischen Frequenzen (Oberwellen). Aus Gleichung 2 ist in diesem Zusammenhang bekannt, dass der Betrag der EMI-Verringerung proportional mit der Trägerfrequenz steigt oder sinkt. Will man dies überprüfen, so kann man dafür das Spektrum eines Oszillators am Beispiel des SiT9001 messtechnisch erfassen, beispielsweise mit und ohne zweiprozentige Spreizung (Down Spread) seiner Grundfrequenz von 100 MHz sowie bei der dritten (300 MHz) und der fünften Harmonischen (500 MHz). Die Ergebnisse dieser Messungen sind in den Bildern 6 und 7 dargestellt.

Die EMI-Reduzierung durch die Frequenzspreizung bei der Grundfrequenz (100 MHz) beträgt 12,09 dB und steigt auf 16,38 dB bei der dritten Harmonischen (300 MHz) sowie auf 17,06 dB bei der fünften Harmonischen (500 MHz). Das Spreizspektrum verringert also nennenswert die EMI für alle Frequenzkomponenten im Taktausgangssignal.

EMV-Reduktion durch SoftEdge

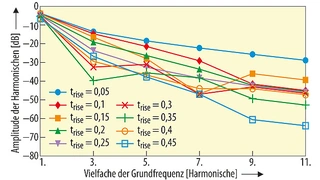

Die Dämpfung der EMI lässt sich bei den SiTime-Oszillatoren noch durch eine weitere Option erzielen, welche die Anstiegs- und Abfallzeiten des Taktsignals verlangsamt. Sie nennt sich SoftEdge und kann werksseitig programmiert oder über das Entwicklungs-Kit Time Machine II mit den entsprechend programmierbaren Oszillatoren implementiert werden.

Die Anstiegs-/Abfallzeiten (engl. Rise and Fall Time) sind als Verhältnis der Taktperiode definiert. Für das Verhältnis von 0,05 ist das Signal sehr nahe an einer Rechteckwelle, für das Verhältnis von 0,45 näherungsweise eine dreieckige Wellenform. Aus Bild 8 wird ersichtlich, dass die 11. Harmonische um 35 dB reduziert werden kann, wenn die Flankensteilheit von 5 % der Periode auf 45 % erhöht wird.

Von MEMS-Oszillatoren und EMV

Literatur:

[1] Gensler, A.: Anstiegs- und Abfallzeiten optimieren. Elektronik Components 2016, Ausgabe März; S. 15 ff.

[2] SiTime Corp.: Application Note SiT-AN10005 Rev. 1.1

Der Autor:

| Axel Gensler |

|---|

| studierte an der Fachhochschule Darmstadt Elektrotechnik und schloss sein Studium als Dipl.-Ing. (FH) erfolgreich ab. 1995 wechselte er dann zur Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH und ist dort seither als Produktmanager tätig. |

a.gensler@endrich.com

| Wann erwachen MEMS-Oszillatoren aus dem “Dornröschen-Schlaf”? Kommentar von Elektronik-Redakteur Alfred Goldbacher |

|---|

Es fasziniert mich, dass eine Produktgruppe wie die MEMS-basierenden Oszillatoren ihre unbestreitbaren Vorzüge wie minimaler Energiebedarf und hohe Robustheit besitzt, in der Elektronikwelt aber nicht wirklich beachtet wird. Diese Bausteine verwenden anstelle des Schwingquarzes einen MEMS-Resonator aus Polysilizium, und das erste Patent zu diesem Resonator wurde bereits 1971 in den USA angemeldet. In zahlreichen Publikationen und vielen Konferenzen wurden die Vorzüge dieser Bausteine zur Genüge diskutiert und auch bestätigt. Wenn ich mich nun aber mit Markus Lutz, dem Founder and Executive Vice President des Marktführers SiTime unterhalte, so frage ich mich umso mehr, warum es diese Technik so schwer hat akzeptiert zu werden. Er gab freimütig zu, dass sein Unternehmen viele Design-Wins für sich verbuchen kann. Die Stückzahlen, die in die Serienfertigung einfließen, seien dagegen noch ausbaufähig. Weltweit läge deren Marktanteil bei vielleicht einem Prozent! Da frage ich mich: Ist es der Preis oder sind es irgendwelche Kenngrößen, die ein Oszillator mit Schwingquarz immer noch für sich verbuchen kann? Oder misstraut die Entwickler-Zunft grundsätzlich allem, was dem Schwingquarz-basierenden Oszillator aus technischer Sicht gefährlich werden könnte? |

AGoldbacher@weka-fachmedien.de

- Von MEMS-Oszillatoren und EMV

- Wichtige Parameter für SSC-Oszillatoren

- SSC-Oszillator in der Praxis

- Spread-Spectrum-Auswirkungen auf die Takt-Oberwellen