Interview mit Dr. Ray Ridley

» Es ist keine schwarze Magie! «

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Versäumnisse der Kern- und Bauelementehersteller

Sie werfen den Kernherstellern vor, deren Verlustkurven in den Datenblättern seien nicht sehr hilfreich. Was meinen Sie damit? Welche Art von Daten sollten diese den Ingenieuren zur Verfügung stellen und warum?

Es gibt weltweit ein halbes Dutzend führender Kernhersteller wie Magnetics, TDK und Ferroxcube. Sie machen einen tollen Job beim Sammeln von Daten, sie haben auch wirklich gute Daten. Aber sie präsentieren diese jeweils auf eine andere Art und Weise. Sie alle veröffentlichen Diagramme auf der Grundlage dieser Daten, aber diese sind abgeleitet von dem, was die Leute nutzen möchten: den Kernverlustdiagrammen. Der durchschnittliche Student hat niemals ein induktives Bauelement gewickelt, sodass er nichts über Kernverlustdiagramme weiß. Um diese Daten den Leuten zugänglicher zu machen, geben sie dir eine Gleichung, die sich in Mathcad einbinden lässt. Aber die Gleichung ist ungenau, denn sie ist nur eine Kurvenanpassung. Deswegen ist die Gleichung nicht variabel genug, um die ursprüngliche Kurven vollständig abzubilden.

Deren Modell hat also Schwächen.

Ich würde sagen, die Rohdaten der Kernhersteller sind gut. Das müssen sie, weil sie sonst keine Kerne auch verkaufen könnten. Aber die Modellierung der Rohdaten ist nicht so gut, wie es sein sollte.

Und die Hersteller stimmen untereinander nicht im Format überein. Ein Unternehmen sagt vielleicht, man müsste die Steinmetz-Koeffizienten beispielsweise auf verschiedenen Ebenen verändern. Ein anderes Unternehmen wiederum würde es anders machen. Wir brauchen Konsistenz.

Wollen Sie, dass die Kernhersteller ein SPICE-Modell liefern?

Nicht die Kernhersteller, sondern die Bauelementehersteller. Die Kernhersteller können kein solches Modell liefern, denn ein induktives Bauelement besteht ja nicht nur aus dem Kern, sondern auch aus der Wicklung. Der Kernhersteller stellt den Kern und die Materialdaten dem Bauteilhersteller bereit, der diesen dann bewickelt. Und der Bauelementehersteller ist es, der ein SPICE-Modell für die gesamte Komponente zur Verfügung stellen kann.

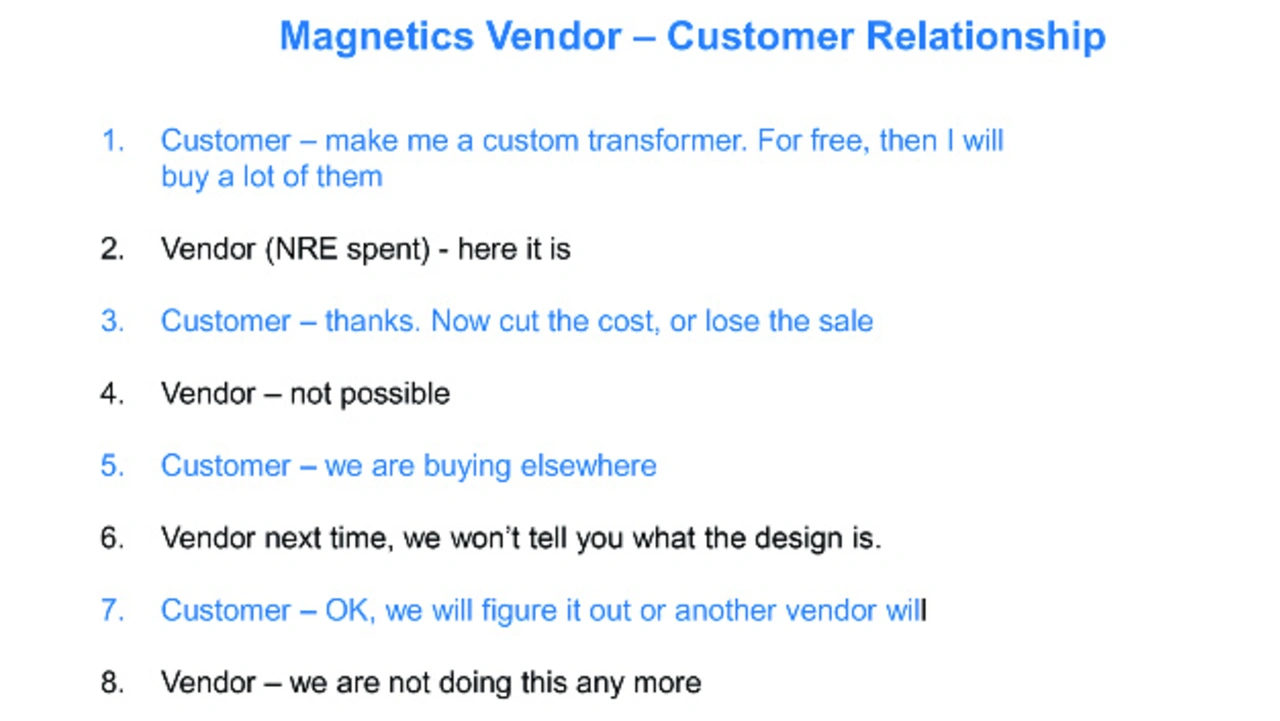

Seit Kurzem muss ich beobachten, dass die Kernhersteller ihre Daten zu verschleiern beginnen. Wir hatten schon den Wechsel bei den Bauteilherstellern, die begonnen hatten, ihren Kunden nur eine Black-Box zu liefern – zwei Drähte rein, zwei Drähte raus. Sie sagen einfach nicht, wie viele Windungen sie draufgemacht haben, welche Drähte sie benutzt haben und welches Isolationssystem. Dies ist absolut neu in der Branche und ist in den letzten ein oder zwei Jahre aufgekommen. Bislang erhielt man von den Bauelementeherstellern eine vollständige Spezifikation. Man konnte daraus ein Modell ableiten und evaluieren, ob die Komponente in der eigenen Anwendung ordnungsgemäß funktioniert. Aber jetzt ist das nicht mehr möglich. Für Stromversorgungsentwickler ist diese Situation untragbar, denn sie wissen nicht und können nicht garantieren, ob ihre Stromversorgung unter allen Umständen arbeiten wird.

Bei der APEC 2016 präsentierte Tony Sagneri von FINsix einen Laptop-Adapter mit einer Luftspule. Ich habe gehört, dass dies fehlgeschlagen ist. Was haben Sie zum Thema Luftspule zu sagen? Ist dies ein gangbarer Weg für die Zukunft?

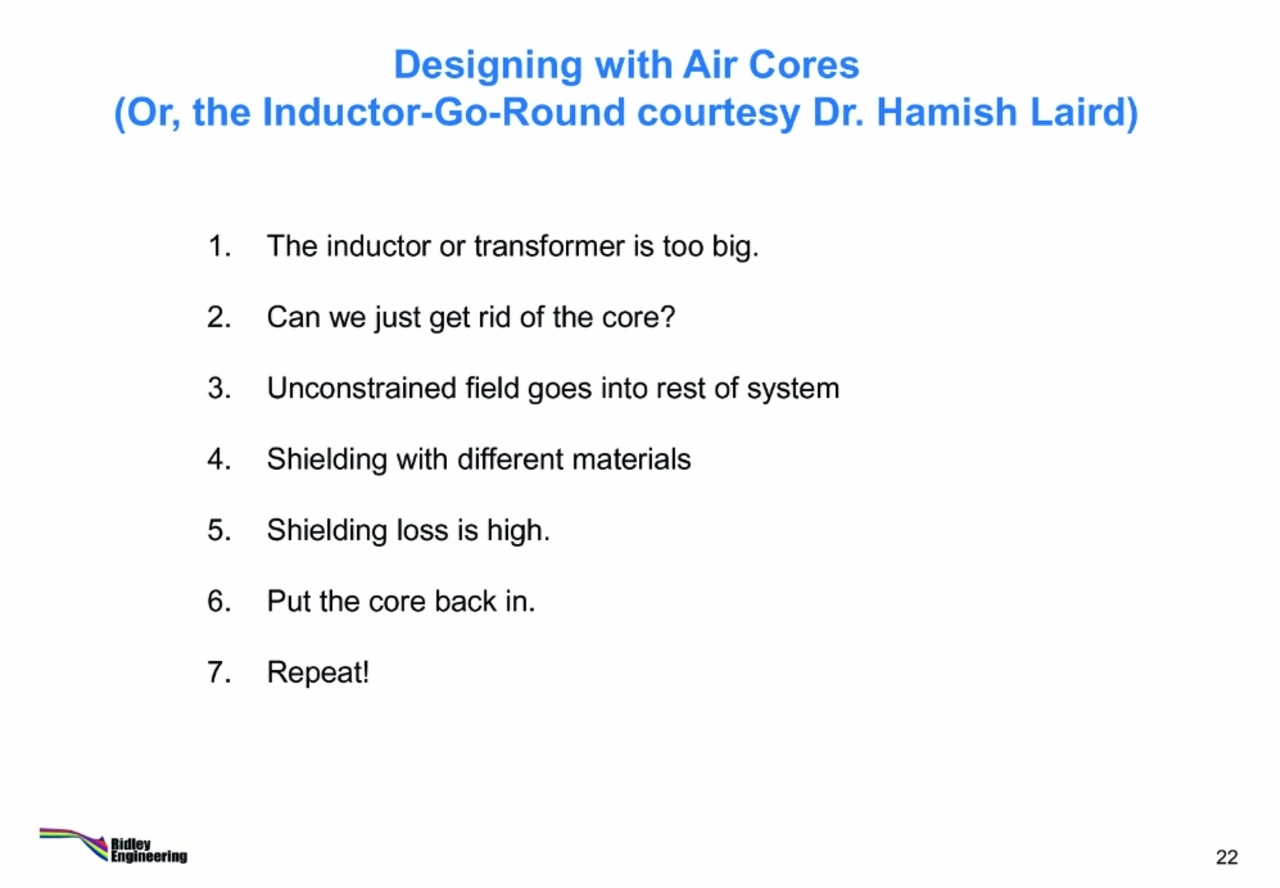

Ganz kurz danach hörte ich, dass FINsix den Kern wieder eindesignt hat. Ich vermute, dass es aus den gleichen zwei Gründen war, warum jeder Magnetkerne verwendet. Nummer eins ist, um die Impedanz der magnetisierenden Induktivität zu erhöhen; Nummer zwei ist, das Feld dorthin zu bringen, wo es sein sollte. Andernfalls breitet sich das Magnetfeld überallhin unkontrolliert aus. Wenn sich ein starkes Magnetfeld mit 30 Megahertz unkontrolliert ausbreitet, werden alle Schaltkreise davon beeinflusst.

FINsix sprach ja über eine Schaltfrequenz von 30 Megahertz. Wussten Sie, dass sie diesen Wert nicht erreicht haben?

Nein, das wusste ich nicht. Wo liegt die Schaltfrequenz nun?

Bei 300 Kilohertz, wie bei allen anderen auch. Ihre hochgesteckten Ziele haben sie nicht erreichen können. Sie mussten Produkte liefern, konnten es aber nicht mit den ursprünglichen Versprechen. Sie kamen nicht weiter, hatten aber einen Backup-Plan für einen 300-Kilohertz-Wandler. Ich weiß nicht, wie ihre Pläne für die Zukunft aussehen, ob sie immer noch die 30 Megahertz anstreben. Im Grunde ist die Idee mit der Luftspule gescheitert – so wie bei AT&T und vielen anderen Unternehmen vor schon langer Zeit.

In Ihrer Präsentation auf der APEC 2016 sagten Sie, dass wir nicht auf neue Materialien warten könnten und wir brauchten sie auch nicht. Was meinen Sie mit Ihrer Aussage »Wir brauchen sie nicht«?

Es gibt Unternehmen, die sich nicht von den begrenzten Möglichkeiten, die ihnen heutige induktive Bauelemente bieten, einschränken lassen. Nehmen wir als Beispiel die neueste Generation digitaler Chips mit einem Volt Versorgungsspannung bei hundert Ampere. Eine Busspannung von zwölf Volt ist zu niedrig, da die Leiterbahnen zu hohe Ströme leiten müssten. Daher wird nun eine Busspannung von 48 Volt diskutiert. Und der Traum ist eine direkte Wandlung von 48 auf ein Volt mit der einfachsten Topologie.

Ein einstufiger Abwärtswandler.

Richtig. Ein Schalter, ein Synchrongleichrichter, eine Induktivität sowie Ein- und Ausgangskondensatoren – fertig!

Das ist, was die GaN-Leute versprechen.

Genau. Aber überlegen Sie mal, wo GaN vom Wirkungsgrad her liegt. Diese Leute versprechen, den Wirkungsgrad von 83 Prozent mit Silizium auf 88 Prozent mit GaN zu heben. Das gilt jedoch nur für eine einfache Topologie wie einen Abwärtswandler. Aber wenn Sie eine anspruchsvolle Topologie wie Vicor verwenden, können Sie schon heute einen Wirkungsgrad von 94 Prozent bei der Wandlung von 48 auf ein Volt erreichen – und zwar mit Silizium-MOSFETs! Es ist ja nicht so, dass GaN nicht besser wäre; es ist definitiv besser. Aber die GaN-Leute nutzen es in einer hirnrissigen Anwendung, um diese einfach zu halten. Bei einer direkten Wandlung von 48 auf ein Volt mit einer Buck-Topologie ist der GaN-Schalter nur für fünf Prozent der Zeit eingeschaltet. Wenn er zum Beispiel zehn Ampere schaltet, fließt in einer 10-Watt-Anwendung eine Augenblicksleistung von 480 Watt für nur fünf Prozent der Zeit. Dies ist eine extrem schlechte Auslastung des Schalters. Wie sieht die Alternative aus? Man nutzt eine Trafo.

Die Siliziumschalter sind in den letzten Jahrzehnten immer weiter geschrumpft, aber die induktiven Bauelemente kaum. Eine Sache ist winzig, die andere ist groß. Wie lässt sich das Größere schrumpfen?

Könnte man vielleicht die Schaltfrequenz erhöhen.

Nein, das hilft nicht. In gekoppelten physikalischen Systemen können Sie die eine Seite nur dann schrumpfen, wenn Sie die andere vergrößern. Auf der einen Seite steht das Silizium, auf der anderen die induktiven Bauelemente.

Wenn Sie also die induktiven Bauelemente verkleinern möchten, müssen Sie der Stromversorgung mehr Silizium spendieren. Und das ist der Weg, den Vicor geht. Sie haben nicht nur einen Schalter, sondern vier Schalter auf der Primär- und mindestens weitere vier auf der Sekundärseite! Das sind also nicht weniger als acht Siliziumchips, aber diese sind sowieso winzig. Die induktiven Bauelemente jedoch sind um den Faktor zehn kleiner – und zwar mit konventionellen Kernmaterialien! Daher meinte ich, wir bräuchten keine neuen Materialien.

Der einfache Abwärtswandler hat seine natürliche Grenze erreicht. Die brachial einfache Lösung ist nicht mehr tauglich, wenn Sie die Performance benötigen. Die Limitierung liegt also nicht bei den induktiven Bauelementen, es ist der Widerwille, Komplexität in die Elektronik einzuführen.

- » Es ist keine schwarze Magie! «

- Versäumnisse der Kern- und Bauelementehersteller

- »Der Traum von GaN ist geplatzt — vorerst«