Kommentar

Vier Allokationen in 20 Jahren FBDi

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Was also ist zu tun?

Die besseren Spieler beachten drei Regeln, die leicht klingen, jedoch in der Praxis leider nur schwer gegen die Natur des Menschen umsetzbar sind. Die Betonung liegt hier auf schwer, nicht unmöglich. Es geht tatsächlich etwas.

Die Regeln sind:

- Geraten Sie nicht in Panik.

Es erfordert Disziplin, dem überwältigenden Drang zu widerstehen, größere Bestellungen aufzugeben, wenn die Rückstände wachsen und Ihre Kunden laut nach Ware schreien oder die Verkäufer Ihnen noch mehr Angst machen (was Sie bei Ihren Kunden im Übrigen auch nicht tun sollten).

Wenn Sie diese Disziplin nicht aufbringen, hat es für Sie und alle anderen unangenehme Folgen.

- Denken Sie immer an die Ware, die sie bereits für sofort bestellt haben, die nur noch nicht eingetroffen ist.

Es ist wie bei einer Kopfschmerztablette. Wenn Sie eine Aspirin genommen haben, werfen Sie ja auch nicht alle fünf Minuten eine weitere ein, bis die Schmerzen weg sind. Warten Sie die Wirkung ab! Denken Sie also an Ihre Rückstände.

Nicht an die „Delinquencies“ („Überfällige“), denn bei diesen ist auch das Bestätigungsdatum bereits in der Vergangenheit. Auch nicht an den gesamten „Backlog“, denn der „Auftragsbestand“ enthält sowohl Positionen, die für sofort und solche, die für später gewünscht sind. Weil es in unserer Branche keinen eigenen Begriff für Ware gibt, die mit Wunschtermin „sofort“ bestellt, aber für später bestätigt ist, schlage ich „Backorders“ dafür vor („Bestellrückstände“).

Also, behalten Sie Ihre Backorders im Auge. Wollen Sie die Ware wirklich, die Sie sich für sofort gewünscht haben? Stellen Sie sich vor, sie käme morgen. Nimmt Ihnen Ihr Kunde tatsächlich sofort den gesamten Jahresbedarf ab, wenn endlich die Goldene Schraube kommt?

Seien Sie immer sicher, dass Ihre Lieferanten versuchen, Ihre alten Wünsche zu erfüllen, sobald sie es können. Nicht umsonst haben Sie ja in vielen Eskalations-Meetings enormen Druck auf sie ausgeübt, und so müssen Sie es deshalb auch abnehmen.

Denken Sie immer daran: Jeder ist für seine Wunschtermine selbst verantwortlich.

- Bestellen Sie nie mehr bei Ihrem Lieferanten als Ihr Kunde bei Ihnen.

Erinnern Sie sich, dass die Kette vor Ihnen vermutlich bereits in jedem Glied einen Aufschlag für sofort bestellt hat und dass sie länger ist, als Sie denken. Gehen Sie zudem davon aus, dass Ihr vorgelagerter Lieferkettennachbar Ihnen nicht ganz die Wahrheit sagt. Er wird ihnen mit großer Verve zurufen, dass er 1.000 Stück für sofort benötigt, in der Hoffnung dann von Ihnen vielleicht wenigstens 100, die er wirklich braucht, in vier Wochen zugeteilt zu bekommen. Er glaubt, das machen zu müssen, weil er sonst befürchtet, gar nichts von Ihnen zu bekommen.

Machen Sie es also wenigstens selbst bei Ihren Lieferanten nicht noch schlimmer.

Nicht zu den wirksamen Maßnahmen gehört übrigens der in diesem Zusammenhang immer wieder vorgeschlagene und auch vorangetriebene rein elektronische Datenaustausch. Er ist ein Effizienzsegen in normalen Zeiten, aber er verhindert keine Knappheiten. Die Idee ist ja, dass eine Allokation ausbleibt, wenn die gesamte Lieferkette ihre Daten 1:1 durchreicht. Das stimmt sogar in der Theorie. Nur leider greifen in jeder menschengemachten Panik viele Akteure in die Automatismen ein und übersteuern sie. Diese Eingriffe werden dann von den Systemen verstärkt. Überschreiben Sie in ihrem System mal eine Lieferzeit von 12 Wochen mit 52 Wochen und beobachten Sie, welche Bestellvorschläge es dann ausspuckt. Das erzeugt viel Auftragseingang bei Ihrem Lieferanten. Also vermeintliches Marktwachstum? Bedenken Sie auch, dass es besser ist, wahre Informationen rund um die Daten auszutauschen. Kein System erkennt, ob die 16.000 Stück der echte Bedarf ganz am Anfang der Kette ist oder ob die tatsächlichen 8.000 Stück auf dem Weg zu Ihnen von allen Stationen ein wenig aufgeblasen wurden.

Wer hat denn nun den größten Schaden?

Laut Forschung ist der Schaden in der Kette beim Hersteller am schlimmsten. Er bekommt aufgeschaukelte vermeintliche Bedarfe gemeldet, die er nicht erfüllen kann. Weil er dafür stark kritisiert wird und selbst auch große Chancen für sich sieht, beschließt er nach einiger Zeit, die Produktionskapazitäten zu erweitern. Das kostet heute extrem viel Geld. Wenn er sie nach 18 Monaten installiert hat, merken alle, dass sie zu viel auf sofort geordert haben und ihre Lager überlaufen. Dann reduzieren sie ihre Bestellungen. Der Hersteller bleibt also auf seinen leeren Produktionshallen sitzen. Die Großhändler haben riesige Lagerbestände, die niemand mehr abnehmen möchte und auch die Kunden haben sie. Allerdings in dieser Reihenfolge, mit in der Kette absteigenden Werten.

Es ist wie bei der berühmten Peitsche. Am Ende des Riemens knallt sie besonders heftig auf den Rücken. Als ein Distributionsvertreter in der Mitte der Supply Chain, würde ich auch am liebsten jammern und sagen, dass die Händler am härtesten betroffen sind. Jeder wird sich an seiner Stelle so fühlen. Aber es ist nun mal tatsächlich der Letzte in der Kette.

Das führt nach Allokationen auch regelmäßig zu Konzentrationsprozessen auf allen Ebenen, denn die starken Firmen kaufen dann diejenigen auf, die sich überhoben haben. Nicht unbedingt gut, aber die logische Konsequenz.

Auch typisch ist am Ende nahezu jeder Allokation die Panik in die andere Richtung. Wie baut man sein zu hohes Lager ab, wenn die Controller wieder die Macht mit der Keule des „Return-of- Working-Capital“ übernehmen? Indem man es wie sauer Bier zu abgewerteten Preisen auf den Markt wirft – und damit einmal mehr die teuflische Spirale nach unten antreibt.

Ach ja, und das noch zum Schluss

Eine bestätigte Lieferzeit von glatt 30, 40, 50 oder 60 Wochen ist in einer anschwellenden Allokation niemals die richtige seriöse Lieferfrist, sondern lediglich ein Synonym für: „Wir werden gerade mit Bestellungen überschüttet und können das nicht schaffen. Ich weiß es also im Moment beim besten Willen nicht.“ Kein Kunde in der Kette, also niemand von uns allen, will das hören und man kann das auch nicht ins System eingeben. Deshalb rettet man sich mit pauschalen Werten, die man schaffen zu können glaubt. Motto: spätestens in einem Jahr werden wir es wohl geliefert haben.

Fazit

Peter M. Senge beendet das Kapitel mit folgenden Worten, die man nicht besser sagen könnte: „Wenn die Teilnehmer des Bierspiels die Strukturen durchschauen, die das Verhalten verursachen, erkennen sie auch, dass sie die Macht haben, dieses Verhalten zu ändern und eine Bestellpolitik anzuwenden, die im größeren System funktioniert. Sie entdecken etwas von der zeitlosen Wahrheit, die der Comic Autor Walt Kelly vor vielen Jahren mit seiner berühmten Zeile in ‚Pogo‘ [ein anthropomorphes Opossum] zum Ausdruck brachte:

„Wir sind dem Feind begegnet, und wir sind es selbst.“

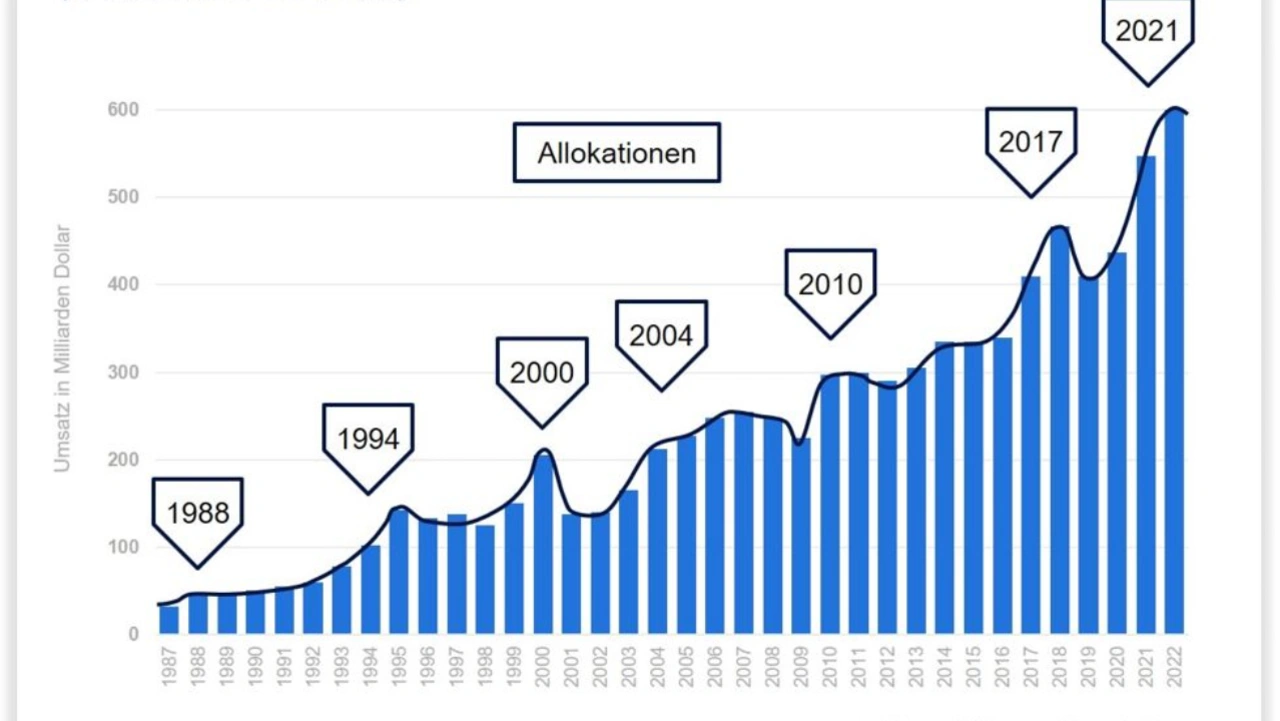

In diesem Sinne: Nach solch einem Zyklus gibt es erst mal wieder genug Kapazitätsreserven für ein paar normale Wachstumsjahre. Irgendwann sind diese jedoch gefüllt und es kommt ein beliebiger neuer Auslöser. Seien Sie also sicher, dass es wieder eine Allokation geben wird. Ihre eigene X-te, die fünfte für den heute 20-jährigen FBDi und meine persönliche siebte.

Aber jetzt wissen wir ja alle, was zu tun ist. Viel Erfolg dabei!

Jobangebote+ passend zum Thema

- Vier Allokationen in 20 Jahren FBDi

- Ein Beispiel

- Was also ist zu tun?

- 20 Jahre FBDi