Neues Kapitel beim Induktiven Laden

Strom tanken an der roten Ampel

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kurzzeit-Zwischenladungen denkbar

Ziel eines universellen Ladesystems, wie es Finepower und seine Partner vorantreiben, ist der Einsatz einer solchen Ladestation an herkömmlichen Tankstellen, öffentlichen Plätzen wie Parkhäusern in Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfen. Laut Lutter wäre damit aber auch die Kurzzeit-Zwischenladung beispielsweise an roten Ampeln oder Autobahn-Raststätten denkbar: »In solchen Fällen ist zwar aufgrund der geringen Dauer der Energieübertragung keine vollständige Aufladung des Batteriespeichers möglich, jedoch erhöht dies die Reichweite der Fahrzeuge ohne einen zeitlichen Zusatzaufwand des Fahrers, weil all diese Standzeiten unabhängig vom Ladebedarf des Fahrzeugs entstehen. Da hier aufgrund der begrenzten Aufenthaltsdauer sowieso kein vollständiges Laden möglich ist, kommt es besonders darauf an, den Ladevorgang möglichst schnell und unkompliziert zu starten, selbst wenn dies eine Leistungseinbuße in der induktiven Übertragung darstellen könnte.«

Strom tanken

an der Autobahnraststätte

Folgende Überschlagsrechnung soll verdeutlichen, welche Leistungsübertragung bei geringen Standzeiten und schlechter Positionierung zu erwarten ist: Ein Fahrzeug steht auf einer Autobahn-Raststätte. Die Parkdauer soll 10 Minuten betragen. Beispielsweise wird eine Ladestation mit einer Nennleistung von 22 kW vorgesehen und das Fahrzeug kommt versetzt zur Sendespule zum Stehen; es soll angenommen werden, dass noch eine Ladeleistung von 10 kW möglich ist. Dies ergibt bei der angenommenen Standzeit noch einen Energieeintrag von ca. 1,7 kWh in das Fahrzeug. Bei einer Gesamtkapazität einer typischen Fahrzeugbatterie von 30 kWh entspricht dies etwa 5,7 % Nachladung, bei einer wiederum angenommenen Gesamt-Reichweite von 150 km wären dies etwa 8,5 km. Kommt das Fahrzeug hingegen optimal zum Stehen, wäre immerhin schon eine Nachladung von 11,4 % oder 17 km möglich.

Technisch spricht laut Lutter nichts dagegen, noch höhere Ladeleistungen zu installieren. Die Standzeit in anderen Fällen wie beim Einkaufen oder Ähnlichem liegt sogar wesentlich höher, im Bereich von 30 Minuten bis einigen Stunden, sodass sich hierdurch nach obigem Beispiel schon Nachlade-Mengen von 17,1 % (30 Minuten) bis 68,4 % (2 Stunden) bzw. 25 km (30 Minuten) bis 100 km bei schlechter Parkposition ergeben würden. Immer mit dem Grundgedanken, dass für den Fahrer keine zusätzlichen Aufgaben entstehen außer der Suche nach einem geeigneten Parkplatz und dass ein und dieselbe Ladestation für eine Vielzahl von unterschiedlichen Fahrzeugtypen zum Einsatz kommen kann.

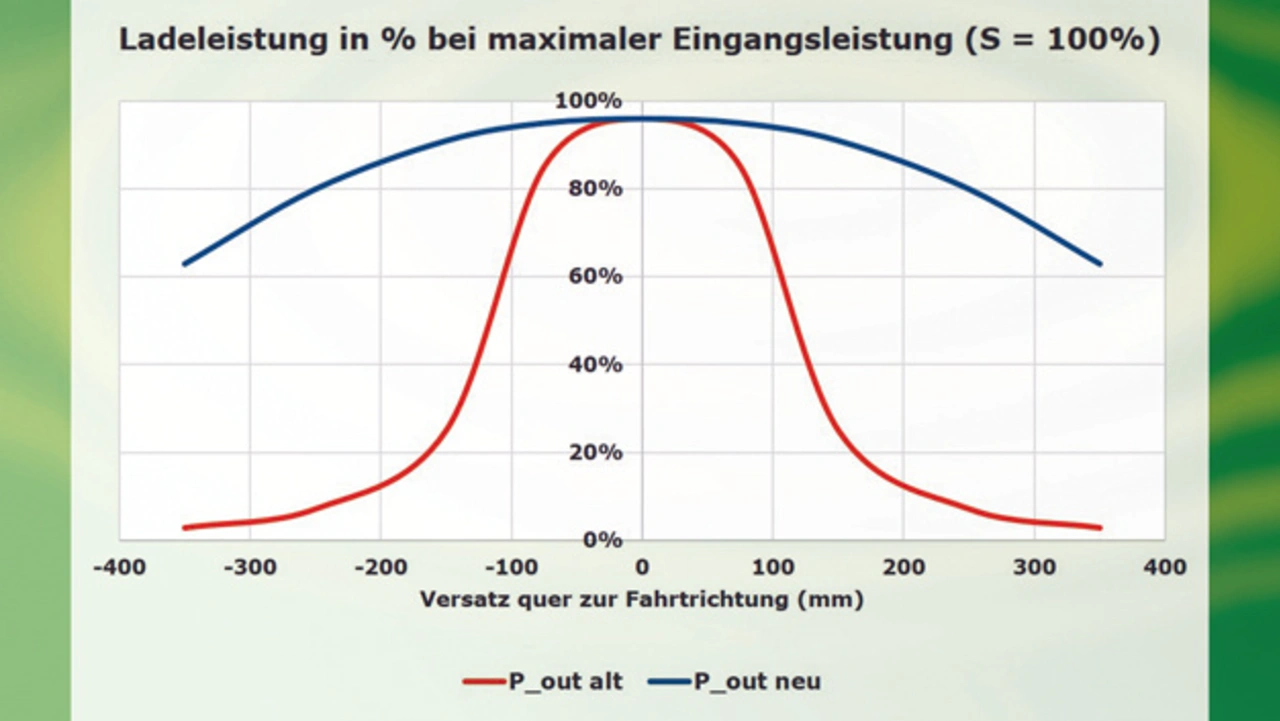

»Um die Varianz der Positionierung auszugleichen bzw. zu vermeiden, wurden bisher aufwendige Verfahren eingesetzt, um die Spulenpositionen zueinander immer möglichst optimal und konstant zu halten«, so Lutter. Als Stichworte nennt er das „Laden übers Nummernschild“ oder „Positionierungssysteme“. »Auch wenn in diesen Fällen gewisse Positionstoleranzen zugelassen wurden, war eine erhebliche Leistungseinbuße die Folge.«

»Mit einer adaptiven Kompensation lässt sich die elektromagnetische Störemission klein halten und so auch ohne genaue Positionierungsmaßnahmen eine Leistungsübertragung ermöglichen; die Leistungsübertragung kann unter Einhaltung der EMV-Grenzwerte deutlich erhöht werden, auch wenn beispielsweise ein Fahrzeug nicht optimal geparkt wird«, fasst Lutter zusammen. Diese Eigenschaften ermöglichen zum einen eine hohe Ausnutzung und damit auch einen wirtschaftlich sinnvollen Betrieb des geplanten Systems, zum anderen können die Kosten für Kommunikations-, Positionierungs- und Abschirmmaßnahmen durch die geplanten elektronischen Kompensations- und Steuerstrategien klein gehalten werden.

Messergebnisse

bestätigen die Funktion

Finepower hat mit Hilfe erster Messergebnisse die grundsätzliche Funktion und die technischen Verbesserungsziele bereits bestätigt. Im weiteren Projektverlauf überarbeiten die Experten die adaptive Kompensation und das primäre Spulendesign, damit auch bei extremem Positionsversatz überhaupt Energie übertragen und eine weitere Effizienzerhöhung im Nennbetrieb erreicht werden kann.

Das Konzept der universellen induktiven Energieübertragung ist nicht auf das Auto bzw. die Elektromobilität beschränkt, sondern ließe sich nach den Worten von Lutter auch für industrielle Zwecke, vor allem im Produktionsprozess, nutzen, beispielsweise für die kontaktlose Aufladung von Nutzfahrzeugen wie Gabelstaplern oder kleinen Transporteinheiten: »Hier ist es von entscheidender Bedeutung, eine möglichst effiziente, rasche und unkomplizierte Aufladung der Energiespeicher zu erreichen, weil der Stromverbrauch im Wesentlichen die Betriebskosten und damit indirekt auch die Herstell- und Verkaufspreise der Produkte des jeweiligen Unternehmens bestimmt.«

Jobangebote+ passend zum Thema

- Strom tanken an der roten Ampel

- Kurzzeit-Zwischenladungen denkbar