S&P Global

Migration auf zonale E/E-Architektur läuft nur langsam an

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Zonale E/E-Architektur: gute Idee, aber schwerer als gedacht umzusetzen

Bei der Migration in Richtung zonaler E/E-Architekturen tun sich gemäß der S&P Global-Analyse insbesondere OEMs mit einem breiten Produktspektrum schwer, einfaches Beispiel: VW. In diesem Zusammenhang verweist Dixon auf eine VW-Ankündigung aus dem Jahr 2021. Damals hieß es, dass das Unternehmen die Variantenvielfalt zwischen all seinen Marken reduzieren will. Zwischen 2020 und 2026 sollte zwar bei VW, Porsche und Audi eine Domänen-Architektur zum Einsatz kommen, danach hörten die Gemeinsamkeiten aber schon auf. Denn im Volumensegment setzt VW auf seine MEB (modularer E-Antriebsbaukasten) und die Software-Plattform E³1.1. Bei Audi und Porsche wiederum kommt PPE (Premium Platform Electric) mit der Software-Plattform E³1.2 zum Einsatz. Ab 2026 sollte der Wechsel bei allen Marken auf eine zonale Architektur stattfinden. Darüber hinaus sollte zu diesem Zeitpunkt SSP (Scalable Systems Platform) eingeführt werden und PPE und MEB ablösen sowie mit E³2.0 auch eine gemeinsame Software-Plattform zum Einsatz kommen.

Aber es kam anders, VW musste in allen Bereichen seine Zeitpläne ändern. Dixon weiter: »Die Einführung von SSP wurde in China um ein Jahr und in Europa um zwei Jahre nach hinten verschoben. Darüber hinaus kann auch der Zeitplan in Hinblick auf die E³2.0-Software nicht gehalten werden, hier ist von mehreren Jahren Verzögerung die Rede.« Die Einführung einer Zonen-Architektur wurde von 2026 auf 2028 verschoben, wobei jetzt auch nicht mehr alle Marken auf eine gemeinsame Zonen-Architektur wechseln werden, sondern nur noch Fahrzeuge ab dem C-Segment, die A-/B-Segmente bleiben außen vor, hier wird weiterhin auf eine Architektur mit Domänenrechnern gesetzt. Und auch die Einführung einer gemeinsamen Software für alle Marken hat nicht geklappt, jetzt nutzt Audi/Porsche erst einmal seine eigene E³1.2 Software.

Aus der Sicht von Dixon hatte VW gleich in mehreren Bereichen mit Problemen zu kämpfen, die so nicht erwartet wurden. Zum Beispiel war es aus seiner Sicht von vornherein zum Scheitern verurteilt, mit einer einzigen Software-Plattform (E³2.0 ) alle Segmente vom Kleinwagen bis zum Premium-BEV adressieren zu wollen, denn die Anforderungen sind zu unterschiedlich. Darüber hinaus wurde die Bürde mit der Legacy-Hardware unterschätzt. Dixon: »Typischerweise bevorzugen es traditionelle OEMs, die Legacy-Hardware auch in der nächsten Plattform einzusetzen. Es ist überaus schwierig, mit der Legacy-Hardware zu brechen und auf vollständig virtualisierte Funktionen umzusteigen.« Außerdem sei die MEB-Plattform nicht weit genug gegangen, wenn es um die Konsolidierung von ECUs geht.

Auch andere OEMs geraten ins Straucheln

VW ist aber nicht das einzige Unternehmen, das auf dem Weg zu einer neuen E/E-Architektur und zu dem Software-definierten Fahrzeug Schwierigkeiten hat. »Die Ankündigungen vieler OEMs sind oft sehr ehrgeizig, aber es fehlt an Software-Expertise, Manpower, an internen Strukturen und, und, und. Volvo hatte beispielsweise 2021 angekündigt, 2022 mit der Einführung einer Zonen-Architektur zu starten, aber beim XC90, der letztes Jahr auf den Markt kam, konnte das Unternehmen dieses Ziel nicht umsetzen. Jetzt heißt es, dass der Schritt bei der nächsten Generation 2025 erfolgen wird«, so Dixon weiter. Und ob Stellantis sein 2021 verkündetes Ziel, ab 2030 rund 20 Mrd. Euro mit Software-Diensten zu generieren, wirklich erreichen wird, umschreibt Dixon zumindest als »sehr ambitioniert bei einer Gruppe von 14 Marken mit unterschiedlicher Legacy und Software-Expertise« - auch wenn Stellantis das Ziel auf der diesjährigen CES noch einmal bekräftigte.

Die traditionellen japanischen Hersteller sind laut Dixon deutlich vorsichtiger in ihrer Vorgehensweise. »Toyota, Mazda etc. haben erst einmal die ersten Schritte und Probleme ihrer europäischen Konkurrenten, insbesondere VW, beobachtet.« Sie planen derzeit auch keinen Umstieg auf eine Zonenarchitektur, sondern gehen eher den Weg in Richtung zentralisierte Domänen-Controller und können so viele ihrer Legacy-ECUs auch in Zukunft nutzen. Damit reduzieren sie das Risiko eines kompletten Neuanfangs, allerdings »bietet dieser Ansatz auch nur eingeschränkt die Möglichkeit, die Anzahl der ECUs zu reduzieren und damit auch den Kabelbaum zu vereinfachen«, erklärt Dixon weiter.

»Der chinesische Hersteller BYD hat bereits 2022 einen Zentralcomputer eingeführt«, erklärt Dixon weiter. Da kommt der Vorteil zum Tragen, dass diese Hersteller nicht mit einer Legacy zu kämpfen haben. Die großen chinesische OEMs haben aus Dixons Sicht aber noch einen anderen Vorteil: Sie würden nicht versuchen, das komplette Portfolio auf einmal zu migrieren, sondern nur einzelne Marken. Dixon weiter: »Nio konnte sehr schnell auf eine sehr fortschrittliche E/E-Architektur migrieren. Mit der kommenden zonalen Architektur kann Nio 17 ECUs weglassen, das OTA-Konzept erlaubt bis zu 35 ECUs auf der Straße mit neuen Updates zu versorgen. Chinesische OEMs sind viel schneller, wenn es darum geht, neue Dinge auszuprobieren.«

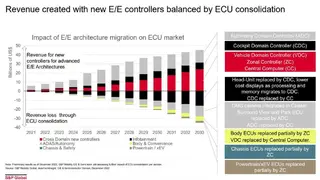

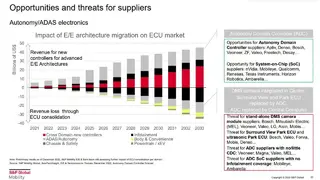

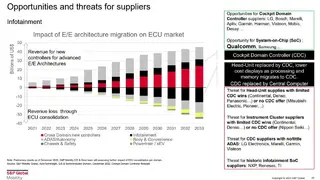

Neue E/E-Architekturen verändern die Supply-Chain

Dixon erwartet, dass die neuen E/E-Architekturen nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Supply-Chain verändern werden: Einerseits eröffnen sich neue Umsatzmöglichkeiten für neue Controller, andererseits fällt bisheriger Umsatz weg, wenn ECUs weggelassen werden können. Als ein Beispiel verweist Dixon auf die ADCs (Autonomy Domain Controller). Dixon glaubt, dass Unternehmen wie Aptiv, Denso, Bosch etc. mit diesen Komponenten in Zukunft durchaus mehr Umsatz generieren können, aber auch SoC-Hersteller wie Nvidia, Mobileye, Renesas, TI, Ambarella könnten von dieser Entwicklung profitieren. Im Gegenzug ist Dixon aber auch überzeugt, dass beispielsweise Surround-View- und Park-ECUs in den nächsten Jahren durch diese ADCs ersetzt werden - wobei er auch erwartet, dass die ADCs langfristig von einem zentralen Computer (CC) verdrängt werden. Das heißt aber jetzt erst einmal, dass Hersteller von eigenständigen DMS-Kamera-Modulen wie Bosch, Valeo etc. aber auch Anbieter von Surround-View-Park-ECUs Umsatz (Denso, Forvia etc.) Umsatz verlieren werden. Aus Dixons Sicht gibt es noch viel mehr Beispiele wie die ADCs. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wie Dixon es erwartet, werden viele etablierte Hersteller in Zukunft an Umsatzmöglichkeiten verlieren, während sich gleichzeitig aber auch neue Umsatzmöglichkeiten durch CDCs (Cockpit Domain Controller), VDCs (Vehicle Domain Controller), ZCs (Zonal Controller) und CCs (Central Computer) ergeben werden. Dixon abschließend: »Wir gehen davon aus, dass 2033 Body-ECUs zumindest teilweise durch ZCs ersetzt werden. VDCs wiederum werden in diesem Jahr durch CCs ersetzt, aber auch Chassis-ECUs, Powertrain/xEV-ECUs werden zumindest teilweise von ZCs abgelöst. Das wird sich auch ganz klar auf die Umsätze der Unternehmen auswirken, die bislang für diese ECUs Mikrocontroller liefern, sprich Renesas, Infineon, NXP, TI, STMicroelectronics etc.«

Wie sich die Supply-Chain im einzelnen verändern wird, können Sie der Bildergalerie entnehmen.

S&P Global E/E-Architekturen

- Migration auf zonale E/E-Architektur läuft nur langsam an

- Zonale E/E-Architektur: gute Idee, aber schwerer als gedacht umzusetzen