Einfache Anbindung

Ladeinfrastruktur als Teil des Smart Home

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Interoperabilität – einfache Anbindung von Ladesteuerungen

Interoperabilität ist die Fähigkeit von zwei oder mehreren Systemen, eine Aufgabe mittels Kommunikation über die entsprechenden Schnittstellen zu erfüllen. Beim Smart Home oder Smart Building haben sich viele Vernetzungsstandards erfolgreich am Markt durchgesetzt, wie etwa KNX, LON, BACnet, LCN und Profibus. Zusätzlich stehen dem Nutzer im privaten Bereich pro¬prietäre und teiloffene Systeme zur Verfügung.

Um die elektrische Fahrzeugladung und damit auch die notwendigen Ladesteuerungen möglichst einfach an die verschiedenen Smart-Home-Systeme anzubinden, hat Phoenix Contact Steuerungslösungen mit offenen Standardprotokollen entwickelt, sodass diese bequem an viele Systeme angebunden werden können. Die Kommunikation zwischen der Ladesteuerung und der Smart-Home-Einheit lässt sich dabei auf zwei Wegen realisieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

Mit der EV CC Basic deckt Phoenix Contact die Anforderungen an kostenoptimierte private Ladepunktlösungen ab. Hierbei erfolgt die Anbindung mit Hilfe einer seriellen RS-485-Kommunikationsschnittstelle an das Smart-Home-System. Die Kommunikation erfolgt dabei über Modbus RTU. Modbus RTU basiert auf einem Modbus-Protokoll. Die Systemarchitektur ist im Netzwerk als Master/Slave aufgebaut, wobei das Smart-Home-System als Master und die Steuerung EV CC Basic als Slave fungiert. Der entscheidende Vorteil ist, dass das Modbus-Protokoll als offener Standard für alle Anwender und Anwendungen leicht zugänglich und ausbaufähig ist (Bild 2).

Bei weiterem Bedarf oder bei gewerblichen Anforderungen lassen sich mit der Basic-Steuerungsreihe aber auch skalierbare Systeme mit mehreren Ladepunkten aufbauen. Dabei wird jeder Ladesteuerung eine Hardware-Adresse zugewiesen, sodass die Teilnehmer vom Smart-Home-System eindeutig zugeordnet werden können. In Verbindung mit digitalen Stromzählern – Stichwort Smart Metering – können mit der Kommunikation über RS-485 auch Energiemanagement-Lösungen realisiert werden.

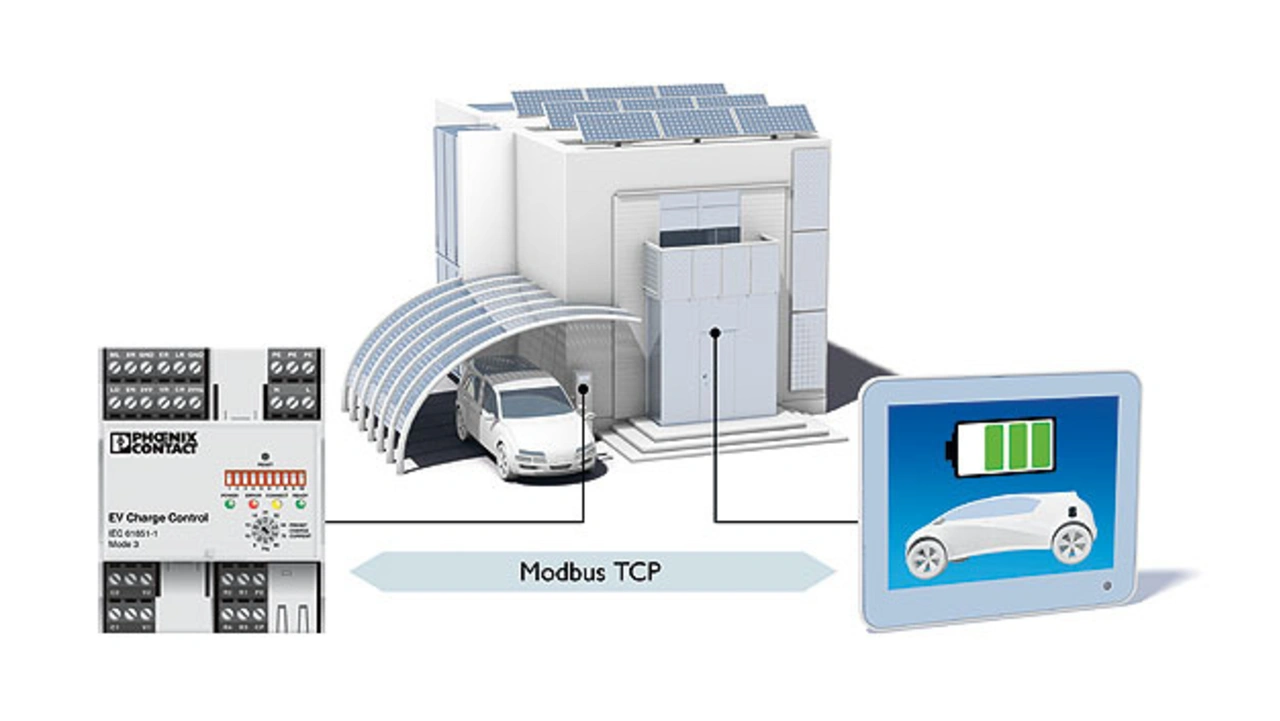

Ist auf der Endanwender-Seite eine Einbindung der Ladesteuerung in ein IT-Netzwerk geplant oder besitzt das Smart-Home-System eine entsprechende Schnittstelle, kann die Anbindung auch über den integrierten Ethernet-Anschluss der Ladesteuerung EV CC Advanced erfolgen. Die Kommunikation geht dann über das Modbus-TCP/IP-Protokoll (Bild 3). Modbus TCP/IP ist ebenfalls ein Client/Server- oder Master/Slave-orientiertes Protokoll. Es bietet ein hohes Maß an Flexibilität für den Aufbau einer dezentralen Architektur. Dabei ist die Rolle von Master und Slave oder auch Client und Server nicht unbedingt fest zugeordnet. Jedes Gerät in der Netzwerkumgebung kann beide Rollen übernehmen. Somit kann der Zugriff auf Daten – also das Lesen und Schreiben – flexibel den jeweiligen Aufgabenstellungen angepasst werden.

In der Regel wird der Smart-Home-Einheit aber der Master-Status zugeordnet. Mit zukünftigen Anwendungen, in denen das Fahrzeug als „fahrender Energiespeicher“ agiert und auch entladen werden kann, steigen auch die Ansprüche an die Kommunikation. Damit wird die TCP/IP-Kommunikation immer wichtiger. Der bidirektionale Ladevorgang ist aktuell noch nicht mit den Ladesteuerungen EV CC Basic oder Advanced umsetzbar, aber bereits in Planung.

Durch die Implementierung der beiden Ladesteuerungsserien EV CC Basic und EV CC Advanced von Phoenix Contact E-Mobility lässt sich die elektrische Fahrzeugladung bequem an eine intelligente Wohnungssteuerung anbinden. Nach der Installation wird der Lade-Controller vor Ort aus der Vorschlagsliste des Smart-Home-Systems ausgewählt. Die richtigen Protokolle und Register zur Kommunikation werden automatisch aufgerufen. In Einzelfällen kann noch ein geringer Konfigurationsaufwand hinzukommen – wie die Einstellung der IP-Adresse. Dann erfolgen die kundenspezifischen Einstellungen wie Ladezeit und Ladeart als Teil des Energiemanagements.

Abhängig von der gewünschten Ladeart kann beispielsweise das automatische Laden bei Eigenstromerzeugung durch eine Photovoltaik-Anlage konfiguriert werden. Bei Smart-Home-Anlagen mit einem Energiespeicher kann Überschussladung entstehen – dann wird das Fahrzeug erst geladen, wenn der aktuelle Verbrauch gedeckt und der Batteriespeicher voll aufgeladen ist. Aber auch ein individueller Sofortstart oder ein zeitgesteuerter Ladevorgang sind mit den Ladesteuerungen von Phoenix Contact problemlos möglich. Die elektrische Fahrzeugladung wird somit je nach kundenspezifischer Einstellung der Smart-Home-Zentraleinheit konfiguriert.

Elektromobilität als Bestandteil des Smart Home

Das Interesse an Smart-Home-Lösungen wächst – zumal es immer mehr Integra-tionsmöglichkeiten gibt. Die Ladesteuerungen der Baureihen EV CC Basic und EV CC Advanced zum Beispiel lassen sich über Standard-Schnittstellen und nichtproprietäre Protokolle bequem in Smart-Home-Lösungen integrieren. Durch spezifische Nutzerprofile kann der Kunde den Energiefluss seines Gesamtsystems komfortabel und bedarfsgerecht steuern und optimieren. Elektromobilität wird somit zum integralen Bestandteil des Smart Home.

Referenzen

[1] Smart Home – Zukunftschancen verschiedener Industrien von 2011. www.de.capgemini.com/energieversorger/smart-home

[2] Studie: Ready for Takeoff? Smart Home aus Konsumentensicht von 2015. www2.deloitte.com/de/de/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/smart-home-consumer-survey.html

[3] Studie „Kundennutzen Smart Home“. Marktforschungsinstitut Innofact.

Der Autor

| Robert Ewendt |

|---|

| hat Elektrotechnik an der Fachhochschule Bielefeld studiert. Seit 2013 ist er Senior Project Manager im Produktmarketing Control bei der Phoenix Contact E-Mobility GmbH in Schieder-Schwalenberg. Vor seinem dortigen Eintritt war Robert Ewendt in verschiedenen Positionen bei Schüco tätig. |

- Ladeinfrastruktur als Teil des Smart Home

- Interoperabilität – einfache Anbindung von Ladesteuerungen