Stecker und Kabel für hohe Bandbreiten

Auf dem Weg zur Zonenarchitektur

Tesla hat vor Jahren mit seiner Zentralarchitektur das Bordnetz völlig neu gedacht. Inzwischen gibt es einen Trend hin zu zonalen Architekturen. Allerdings muss die zonale Architektur konsequent zu Ende gedacht werden. Neue Stecker und Kabel mit hohen Bandbreiten sind dafür unverzichtbar.

Für viele Herausforderungen künftiger Bordnetze arbeitet Leoni schon an den passenden Antworten. Etwa an neuen Simulationsansätzen für einen schnelleren Bordnetzentwurf, an intelligenten Leistungsverteilern für mehr Spannungsstabilität und Verfügbarkeit oder – gemeinsam mit Valeo – an leistungsstarken Zonenrechnern. Seit drei Jahren entwickelt Leoni gemeinsam mit seinem Partner Rosenberger eine neue Generation von Konnektoren und Kabeln mit viel höherer Bandbreite. Diese Bauteile sind bewusst rückwärtskompatibel ausgelegt, damit die Automobilhersteller mit ihnen künftig zonale Architekturen schrittweise auf Basis vorhandener Architekturen realisieren können.

Doch warum sind zonale Architekturen so gefragt? Ganz einfach: Die bisherigen Bordnetzkonzepte stoßen an ihre Grenzen. Sie sind schon jetzt zu schwer, zu groß, zu teuer und viel zu komplex. Die ständig steigende Anzahl an Sensoren, Aktoren und softwaregestützten Funktionen – etwa zum automatisierten und autonomen Fahren – erfordert deshalb eine radikal andere Denkweise. Die Fahrzeugelektronik muss viel klarer gegliedert und strukturiert werden. Multifunktionalität, Modularität so- wie ausreichend Systemreserven für zukünftige Updates und Erweiterungen werden zu Schlüsselfaktoren.

Jobangebote+ passend zum Thema

Alles anders – vieles besser

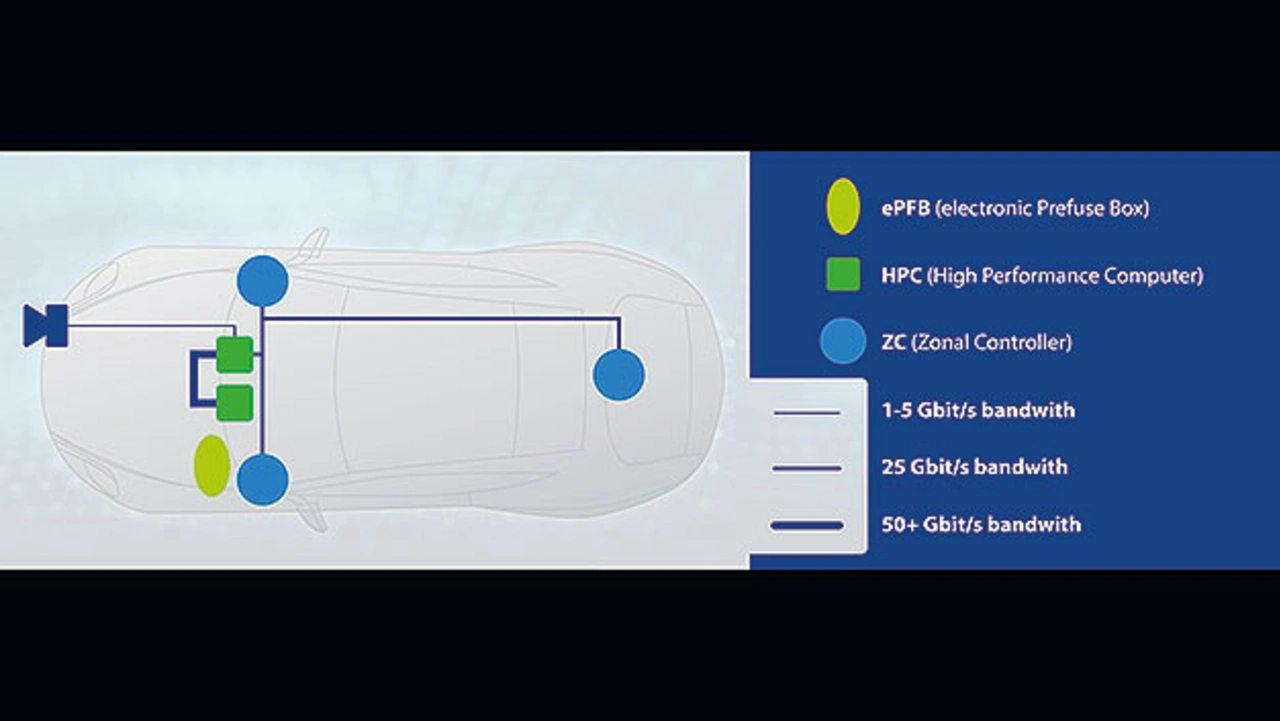

Bei der zonalen Architektur bilden wenige Hochleistungsrechner das »Gehirn« des Fahrzeugs, in dem alle wesentlichen Rechenaufgaben und Entscheidungen stattfinden. Um dieses Gehirn herum werden mehrere Zonenrechner gruppiert, die an der Peripherie untergeordnete Aufgaben ausführen: Sie übernehmen beispielsweise die Leistungsverteilung in ihrem Bereich, sammeln alle Daten der Sensorik ein und schicken sie gebündelt und zeitlich strukturiert an die Hochleistungsrechner weiter.

Im Zusammenspiel mit einem ausgeklügelten Automotive-Betriebssystem erweisen sich Zonenarchitekturen als deutlich flexibler und leistungsfähiger. Berechnungen zeigen, dass sie dabei aber um bis zu ein Drittel leichter als heutige Bordnetzarchitekturen sind. Die Gewichtsreduktion kommt zustande, weil zum Großteil auf direkte physische Verbindungen zwischen Sensorik und Rechner verzichtet wird, zugunsten einer gebündelten Datenübertragung via Zonenrechner.

Was sich in der Theorie logisch anhört, hat in der Praxis einige Konsequenzen. Zum einen wünschen sich die Automobilhersteller einen gleitenden Übergang hin zu zonalen Architekturen, was eine Standardisierung und Rückwärtskompatibilität der neuen Netzwerke und Elektronikbausteine mit heutigen Architekturen voraussetzt. Zum anderen benötigt der Datentransport von mehreren Sensoren in einer Leitung gebündelt zum Zentralrechner eine sehr hohe Bandbreite. Interne Berechnungen bei Leoni haben ergeben, dass zwischen einem Zonenrechner und einem Zentralrechner die Bandbreite mindestens 25 Gbit/s betragen sollte, um eine latenzfreie Datenübertragung zu gewährleisten. Zwischen zwei Zentralrechnern können sehr schnell bis zu 50 Gbit/s Bandbreite erforderlich sein.

Dazu ein Blick in den heutigen Alltag: Mit aktuellen Bordnetzstrukturen können derzeit praktisch nur die Datenverkehre der Domänen Body und Komfort in einem Zonenrechner gesammelt und gebündelt an den Zentralrechner weitergeleitet werden. Aufwendigere und sicherheitskritische Funktionalitäten – wie etwa für die Rückhaltesysteme und die Fahrdynamikregelung – müssen weiterhin in separaten Kabelsträngen als Bypass am Zonenrechner vorbei direkt mit dem Zentralrechner verbunden werden. Die Bandbreite heutiger Kabelverbindungen lässt die Übertragung der Bildrohdaten von nur zwei Kameras zu.

Diese Einschränkungen haben zur Folge, dass die teilweise Umstellung von heutigen Architekturen auf ein zonales Layout nur selten die gewünschte Nutzen-Kosten-Balance aufweist. Die erforderlichen hohen Datenraten lassen sich jedoch mit Automotive Ethernet realisieren, das ohnehin bereits in der Fahrzeugwelt weit verbreitet und noch längst nicht bis zum Ende seiner technischen Möglichkeiten ausgereizt ist. Leistungsfähige Prozessoren für die Zentralrechner und Zonenrechner sind ebenfalls vorhanden. Was noch fehlt, sind die passenden physischen Verbindungen zwischen den Elektronikbausteinen.

Verbindungen gemeinsam optimieren

An diesem Punkt setzt das von Leoni und Rosenberger vor drei Jahren gemeinsam gestartete Projekt an. Ziel sind Konnektoren und Kabel, die eine so hohe Bandbreite bereitstellen, dass die Umgebungsdaten vieler Sensoren und Kameras gebündelt an die zentralen Hochleistungsrechner geschickt werden – zuverlässig und ohne Latenzzeiten. Gleichzeitig werden die neuen Konnektoren standardisiert und kompatibel zu bisherigen Systemen sein, damit sukzessive immer weitere Teile herkömmlicher E/E-Architekturen auf ein zonales Layout umgestellt werden können.

Das Projektlayout sieht vor, dass Leoni sich hauptsächlich um die Definition und Spezifikation der Anforderungen aus Sicht eines Bordnetzentwicklers kümmert. Rosenberger übernimmt schwerpunktmäßig die Entwicklung der Leitungen und Konnektoren. Die ersten Kabel stammen von Gebauer & Griller. Leoni verbindet mit dem Projekt auch die Ziele, einerseits seine Kompetenz bei Datennetzen auszuweiten und andererseits die Anforderungen und Wünsche der Kunden bei neuen E/E-Architekturen noch besser zu verstehen.

Geplant ist eine ganze Produktfamilie aus Konnektoren und Kabeln für leistungsfähige Gesamtsysteme in verschiedenen Anwendungsbereichen. Für jeweils ein Standardkabel pro Datenleitung (Shielded Twisted Pair, Shielded Differential Pair, Shielded Parallel Pair) wird dabei die Steckerfamilie sukzessive erweitert. Gestartet wird mit Komponenten für Pkw; später sollen zusätzlich die Bereiche Lkw und Busse bedient werden. Offroad-Anwendungen verlangen wegen der deutlich höheren Anforderungen an Robustheit und Verfügbarkeit völlig andere Technikkonzepte.

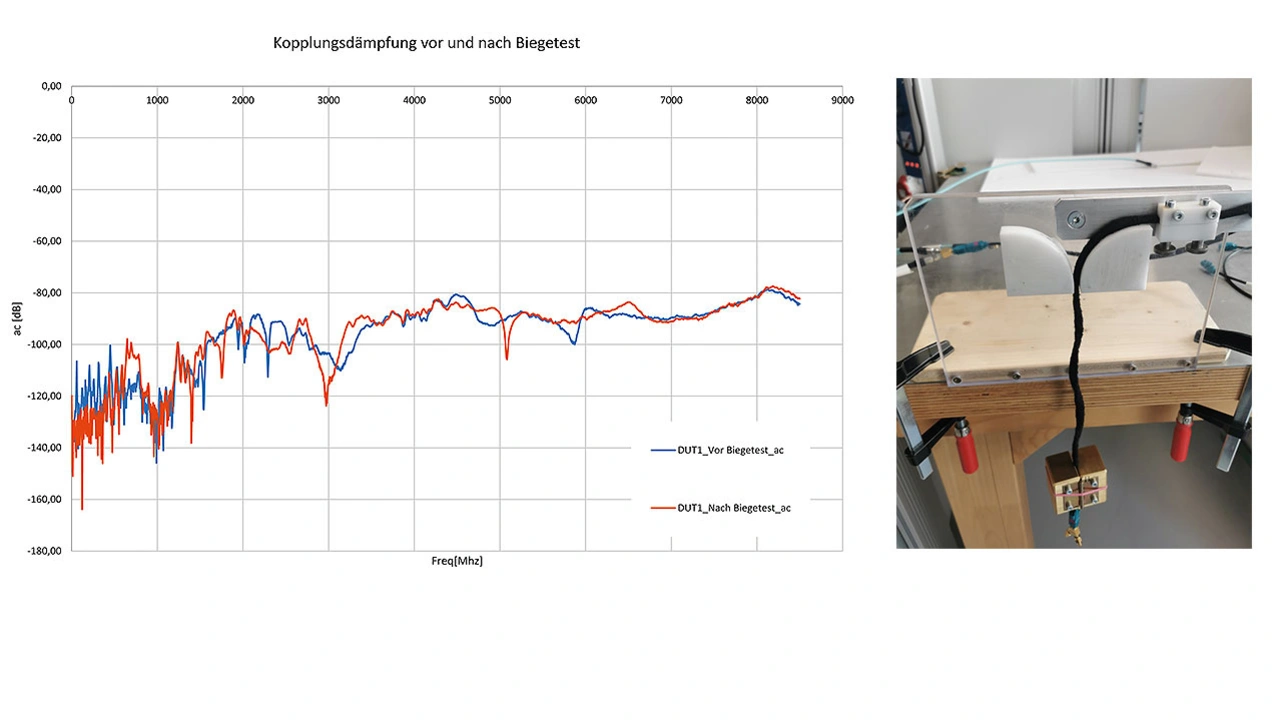

Aktuell stehen erste Muster zur Verfügung, die derzeit umfangreichen Belastungstests unterzogen werden: etwa bezüglich Dauerhaltbarkeit, Alterung, Biegefestigkeit, Erschütterung. Denn die Kabel und Steckverbinder werden in rauen Umgebungen wie etwa in Türen, Scheinwerfern oder im Motorraum zum Einsatz kommen. Beispielsweise müssen die Kabel beim Öffnen und Schließen von Türen eine optimale Biegefähigkeit aufweisen, da sonst die Biegemechanik und Leitergeometrie die Bandbreite ungewollt beeinflussen könnten. Aber auch vermeintlich nebensächliche Aspekte wie die Befestigung per Kabelbinder können den Druck auf die Kabel erhöhen und so ihre mechanischen und elektromagnetischen Eigenschaften beeinflussen.

Kupfer hat Zukunft

Die Forderung nach Rückwärtskompatibilität bedeutet, dass Leoni weiterhin auf das Übertragungsmedium Kupfer und bei den Übertragungsprotokollen auf eine neutrale Lösung setzt, auch wenn in der Branche eine Präferenz in Richtung Ethernet zu verzeichnen ist. Der Werkstoff Kupfer zählt keineswegs zum »alten Eisen«, im Gegenteil: Mit ihm lassen sich Bandbreiten von weit mehr als 50 Gbit/s realisieren und er schneidet bei Nachhaltigkeitsanalysen gut ab. Beispielsweise besteht beim Kupferwerkstoff CU-ETP1 bis zu 30 Prozent des Gesamtmaterials aus zurückgewonnenem Kupfer; der Werkstoff wird damit in die Recyclingklasse A eingestuft.

Außerdem bereitet Kupfer – anders als Aluminium oder Lichtwellenleiter – keinen hohen Aufwand bei der Rückwärtskompatibilität. Beispielsweise müssten bei Verwendung von Aluminiumleitungen die Parameter von Elektronikkomponenten wie zum Beispiel Wafern aufwendig mit den Werkstoffeigenschaften des Aluminiums abgestimmt werden. Eine solche Neuabstimmung eines Wafers kann leicht einen zweistelligen Millionenbetrag in Euro kosten. Vor diesem hohen Aufwand dürften die Halbleiterhersteller wohl zurückschrecken.

Bei den Eigenschaftstests der Kabel haben sich hingegen noch keine eindeutigen Präferenzen herausgebildet. Verständlicherweise würden die Anwender aus Kostengründen ungeschirmte Kabel bevorzugen, die außerdem gut automatisiert zu konfektionieren und zu verlegen sind. Dem stehen allerdings noch ungelöste Fragen gegenüber: Während die entwickelten Kabel- und Steckervarianten bei vielen elektrischen Phänomenen unproblematische Eigenschaften zeigen, bedarf es bei der elektromagnetischen Verträglichkeit im realen Fahrzeug sowie bei einigen mechanischen Eigenschaften noch tiefergehender Forschung und Tests.

Aus heutiger Sicht könnte in den nächsten Jahren folgendes Szenario entstehen: Sind nur kurze Strecken zu verbinden und ist ein hoher Automatisierungsgrad gefragt, wären Shielded-Twisted-Pair-, Shielded-Differential-Pair- oder Shielded-Parallel-Pair-Kabel praktikable Lösungen. Shielded-Twisted-Pair-Kabel entwickeln schon nach drei bis vier Meter Kabellänge eine unzulässig hohe Signaldämpfung bei bestimmten Frequenzspektren. Shielded-Parallel-Pair-Kabel schneiden in dieser Hinsicht etwas besser ab.

Bei hohen Performance-Anforderungen und großen Kabellängen, etwa im Lkw, wären Koaxialkabel in Erwägung zu ziehen. Sie sind aber mit höheren Kosten verbunden und können nur separat verlegt werden. Nochmals andere Anforderungen – insbesondere an die Schirmung der Datenkabel und Konnektoren – stellen Elektrofahrzeuge mit ihren Betriebsspannungen von aktuell 400 oder 800 V.

Die letztendlich gewählte Kabelvariante wird von der konkreten Längenausdehnung und weiteren Einsatzparametern abhängen. In künftigen Datenbordnetzen sind also durchaus verschiedene Kabelvarianten zu erwarten. Wichtig ist den Projektverantwortlichen bei Leoni und Rosenberger, dass die automatisierte Konfektion der Kabel und Stecker sowie die automatisierte Montage bei der neuen Breitband-Ethernet-Netzwerkgeneration gebührend berücksichtigt ist.

Serien-Roadmap definiert

Eventuell ab 2025 könnten die ersten Konnektoren und Kabel aus der Entwicklungskooperation Leoni–Rosenberger in Serienprojekten eingesetzt werden. Bis dahin müssen parallel erst einmal die begleitenden ISO-Normen definiert sein, damit die Chipset- Hersteller ihre Produkte entsprechend designen können.

Realistisch scheint, dass die von Leoni und Rosenberger auf den Weg gebrachten Konnektoren und Kabel ab 2027/28 eine gewichtige Rolle spielen könnten, wenn die zweite Generation von Zonenarchitekturen in Serie gehen wird. Leoni jedenfalls hat im Projekt sein Know-how zum Architekturentwurf deutlich erweitert, sodass man zusammen mit den Kunden maßgeschneiderte Zonenarchitekturen mit hoher Bandbreite für die Bedürfnisse von morgen entwerfen kann.

Der Autor

Dr. Frédéric Holzmann

ist Head of Customer EE Architectures & Product Innovation bei Leoni Bordnetz-Systeme GmbH in Kitzingen.