Power Management

48 Volt als Standard für Mikrohybride?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Neue Architektur

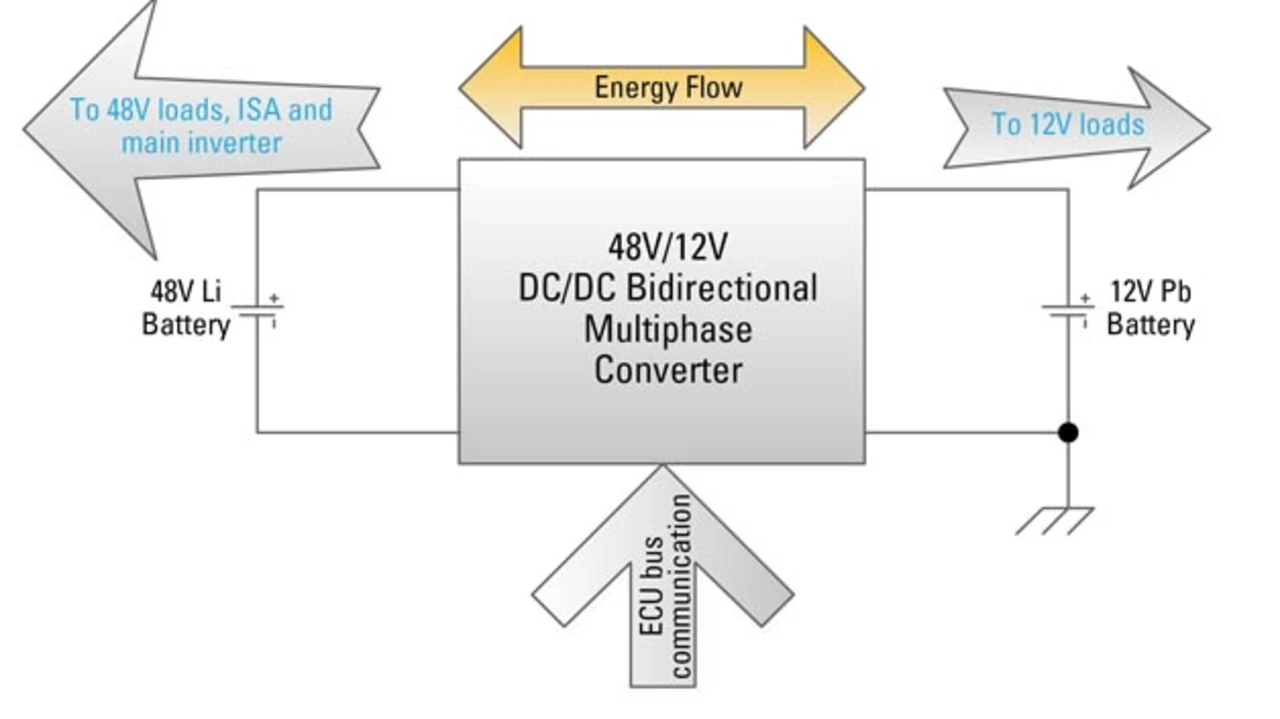

Die zentralisierte Lösung verwendet einen Umrichter mit einer hohen Leistung. Bislang hat die Industrie versucht, einen Gesamt-Ausgangsstrom von ungefähr 200 A bei 12 V im Abwärtsbetrieb zu unterstützen, woraus sich eine maximale Leistungsabgabe von ungefähr 2,5 kW ergibt. Derselbe Leistungspegel wird im Aufwärtsbetrieb (Boost Mode) benötigt, wenn die Energie dem 12-V-Blei-Akku entnommen und in die 48-V-Lithium-Ionen-Batterie umgekehrt wird. Der einzige Unterschied liegt darin, dass diese Betriebsart lediglich für ein paar Zehntelsekunden gebraucht wird, während der zweite normale Arbeitsbetrieb im Abwärtsbetrieb (Buck Mode) verbleibt.

Bild 1 zeigt das generelle Blockschaltbild. Der Regler muss den Energiefluss zwischen den beiden Batterien managen; die Umwandlungsrichtung wird vom Steuergerät (ECU) des Fahrzeugs entschieden, und zwar auf Grundlage der Nutzungsbedingung des Autos sowie des vom Wandler rückgekoppelten Batteriezustands.

Jobangebote+ passend zum Thema

Das bedeutet, dass die ECU zu jedem Zeitpunkt Informationen über Batteriespannung, Strom und Leistung haben muss. Diese erhält sie über eine serielle Leitung. Die Genauigkeit dieser Messungen ist äußerst wichtig, weil darauf die Entscheidungen über die situationsgerechte Betriebsart des Reglers beruhen.

Die Überwachung wird somit zu einem wichtigen Bestandteil dieser Reglerarchitektur. Auch aus diesem Grunde ist ein digitaler Controller die bessere Wahl im Vergleich zur üblichen analogen Komponente. Der andere Vorteil liegt darin, dass ein Digitalregler viel flexibler ist und eine bessere Leistung beim Steuern eines Mehrphasenreglers aufweist, wie es diese Applikation erfordert.

Zum Beispiel könnte ein Digitalregler programmiert werden, um mit unterschiedlichen Phasen entsprechend dem von der Last benötigten Gesamtstromausgang zu arbeiten. Das reduziert die Schaltverluste erheblich, weil die gesamte Architektur auf maximale Leistungsabgabe ausgelegt werden muss, wohingegen der Regler zu ungefähr 70 Prozent der Zeit mit rund 30 Prozent oder weniger seiner Leistung arbeitet.

Ein Phasenabfall während des Betriebs ist für eine Analoglösung nicht einfach, während ein Digitalregler sowohl die Programmierung der Stromschwelle für diesen Phasenabwurf erlaubt als auch die automatische Neuberechnung der Phasendrehung zwischen den verbleibenden Phasen.

- 48 Volt als Standard für Mikrohybride?

- Neue Architektur

- Herausforderung der Architektur

- Spannungsbereiche und Strommessung

- Batteriespannungshub und Ladestrom

- Lösungen

- Der Autor