Mehr Sicherheit und Komfort

Mikrolinsen-Array-Technik für projizierte Beleuchtung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Funktionsprinzip des Mikrolinsen-Arrays

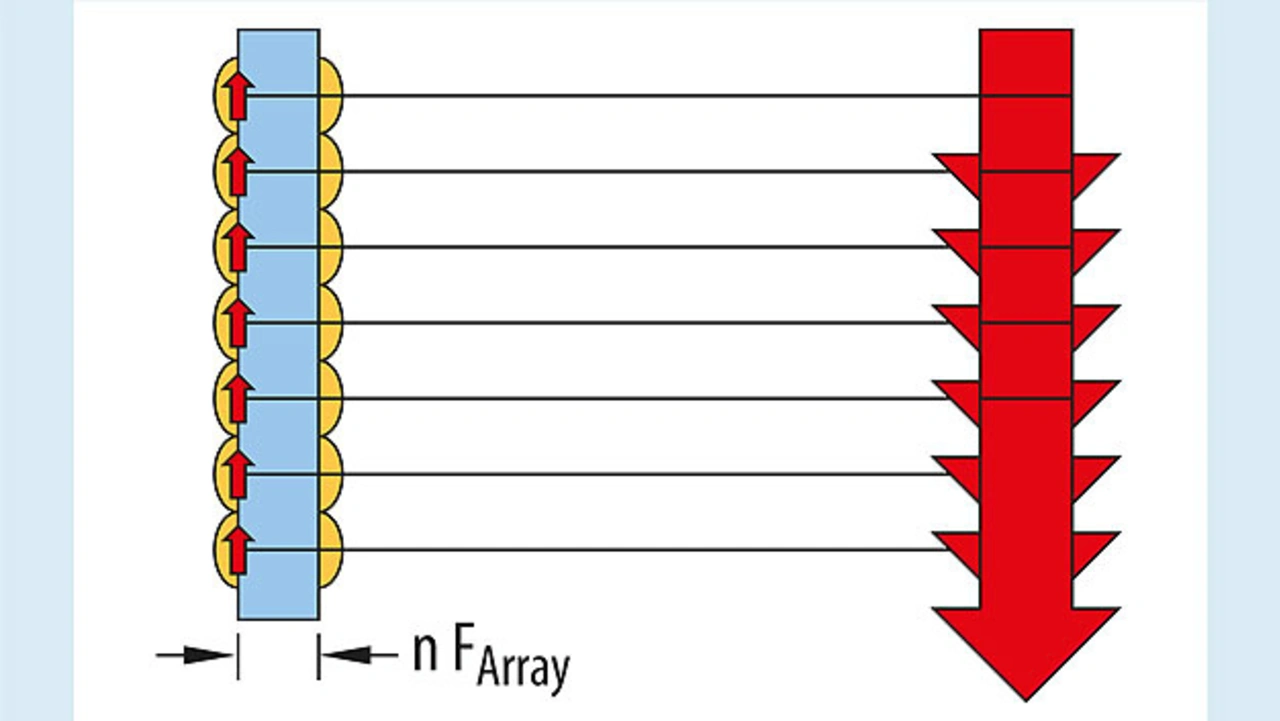

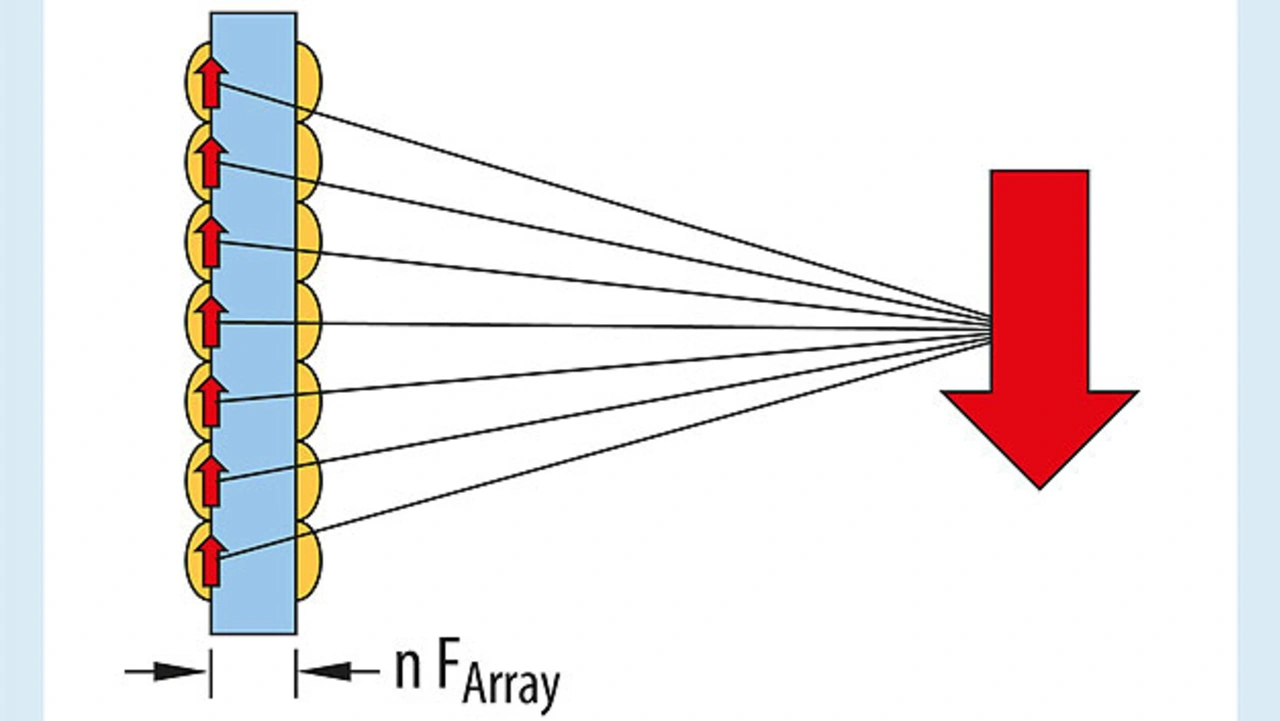

Das MLA projiziert mehrere Versionen des Bildes an dieselbe Stelle auf dem »Bildschirm«, das heißt auf die Oberfläche, auf der das Bild dargestellt werden soll. In einem MLA, das beispielsweise aus 64 Mikrolinsen besteht, werden tatsächlich 64 projizierte Bilder übereinandergelegt.

Die Umsetzung dieses Funktionsprinzips stellt eine erhebliche technische Herausforderung dar. Der Brechungswinkel einer einzelnen Lichtquelle unterscheidet sich für jede Mikrolinse innerhalb eines Arrays leicht, selbst wenn auf eine flache, senkrechte Oberfläche projiziert wird. Die Mikrolinsen müssen daher um einen winzigen Betrag gegeneinander versetzt sein (Bild 6 und 7).

Hier kommt ein spezielles Software-Werkzeug zum Einsatz, um die optischen Parameter der Mikrolinsen zu berechnen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Wenn man bedenkt, dass bei einem typischen MLA der Objektivdurchmesser etwa 0,8 mm, die Brennweite etwa 2 mm und die Linsendurchbiegung etwa 80 µm beträgt, wird klar, dass bei der Herstellung des Arrays hohe Präzision erforderlich ist.

Diese von ams entwickelte Produktionstechnologie ermöglicht die Herstellung optischer Arrays auf dem Wafer mit konventionellen Halbleiterfertigungsanlagen. Das wiederum ermöglicht es, die optischen Baugruppen in hohen Stückzahlen wirtschaftlich herzustellen.

Das Mikrolinsen-Array muss mit hoher Präzision spezifiziert und hergestellt werden. Die Implementierung eines effektiven Projektors erfordert aber auch eine sorgfältige Spezifikation der gesamten Baugruppe. So muss beispielsweise das Licht der LED-Quelle sorgfältig gesteuert werden: Die fachkundige Anleitung von ams hilft, den Kollimator, der das Licht in das Array leitet, richtig zu spezifizieren. Die richtige Kollimation verhindert das optische Übersprechen in der Linse und verhindert so die Projektion von Geisterbildern, die sonst das zentrale Bild umgeben würden.

Design-Überlegungen zur Implementierung

Bei der Entwicklung eines MLA-basierten Projektors für den Automobilbereich ist es hilfreich zu verstehen, wie physikalische Gesetze die Größe, Auflösung und Helligkeit des Bildes bestimmen, das ein bestimmtes Array projizieren kann. So gibt es beispielsweise einen Kompromiss zwischen Lichtstrom und der Anzahl der auflösbaren Punkte: Eine Erhöhung der Brennweite verringert den Lichtstrom, erhöht aber die maximale Pixelanzahl und umgekehrt. Im Automobilbau ist der Platz knapp bemessen – eine Erhöhung der Brennweite des Projektors macht die gesamte Einheit tiefer und es wird schwieriger, sie unterzubringen.

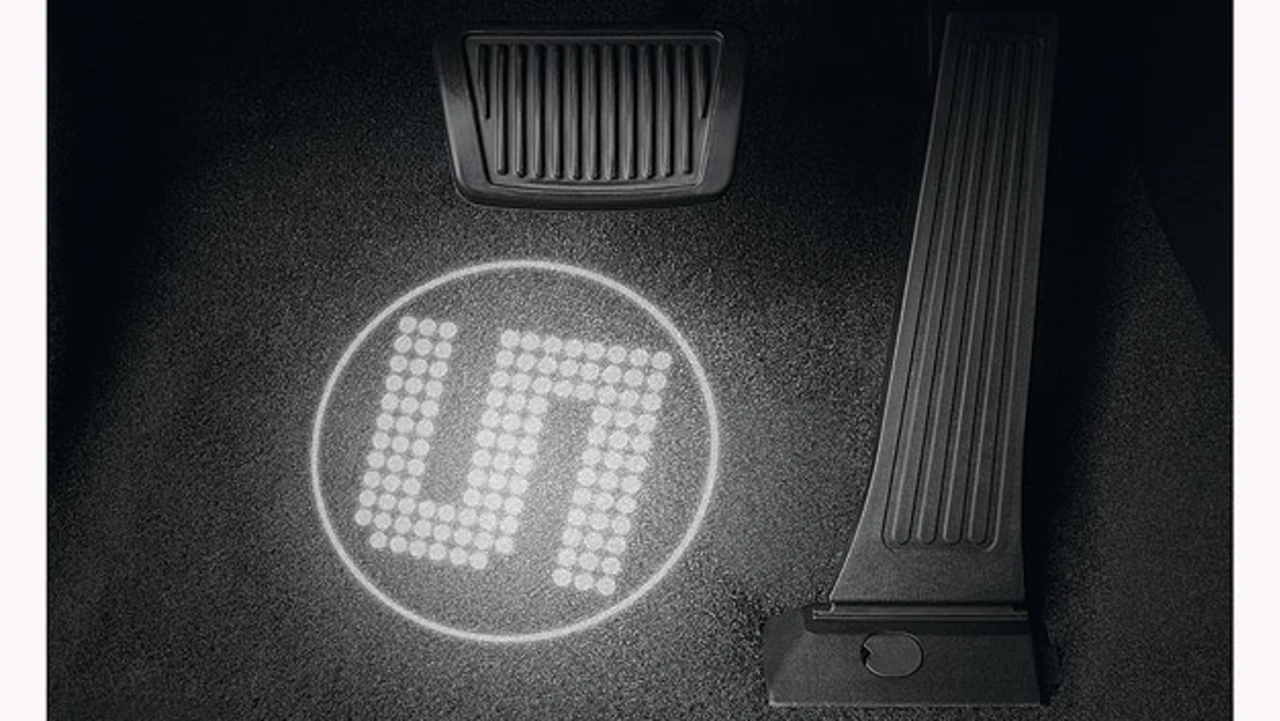

Aus diesem Grund ist die Auflösung der MLA-Technologie in Automobilanwendungen normalerweise auf 300 x 300 Pixel (QVGA) beschränkt – ausreichend, um beispielsweise ein Firmenlogo zu projizieren (Bild 8).

Es gibt auch eine Grenze für die Größe des Beleuchtungsfelds für eine bestimmte MLA-Einheit und ein bestimmtes Bild. Das Beleuchtungsfeld lässt sich erweitern, indem mehrere MLA-basierte Projektoren parallel so montiert werden, dass ein projiziertes Bild an seinem Rand auf ein anderes trifft. In diesem Fall muss für jedes Linsen-Array eines jeden Projektors eine separate Maske erstellt werden, was sich auf die Gesamtkosten des Projektorsystems auswirkt.

Solche Mehrmasken-Projektorsysteme lassen sich so gestalten, dass sie einen 3D-Effekt erzeugen, bei dem verschiedene Teile des projizierten Musters in unterschiedlichen Betrachtungsabständen scharf abgebildet werden.

Anwendungspotenzial der MLA-Technologie

Für eine Wegbeleuchtung in mehreren, meist in Europa hergestellten, Premiumfahrzeugen liefert ams die MLA-Technologie bereits in Produktionsmengen. Die Automobilhersteller erforschen derzeit jedoch eine Vielzahl weiterer Anwendungsfälle für Mikroprojektorsysteme. Von großem Interesse ist die Sicherheitsbeleuchtung, zum Beispiel Blinker, die von einem Außenspiegel projiziert werden, oder Führungslinien, die den Fahrer beim Rückwärtsfahren unterstützen.

Wie beschrieben, lassen sich mit der MLA-Technologie Scheinwerfer erheblich miniaturisieren und gleichzeitig die Lichtregulierung und -qualität deutlich verbessern. Die ams-Roadmap für projizierte Beleuchtung nennt auch neue Möglichkeiten, den Scheinwerfer in eine intelligente und dynamisch adaptive Lichtquelle zu verwandeln. Das könnte beispielsweise bedeuten, dass sich Form und Reichweite des Lichtstrahls in Abhängigkeit von Fahrzeuggeschwindigkeit und Straßenverhältnissen ändern.

In Bezug auf Komfort, Zweckmäßigkeit und Branding gibt es zudem Möglichkeiten, die über die heutige Wegebeleuchtung hinausgehen. Bild 8 zeigt eine Beleuchtunsvariante im Fahrzeuginnenraum, bei der auch Mikroprojektoren im Dachhimmel integriert sein könnten. Auf der Außenseite könnte die Lichtprojektion einen virtuellen »Knopf« auf der Straße unter dem Kofferraum darstellen, sodass der Benutzer den Lichtknopf mit dem Fuß »drücken« kann, um den Kofferraum zu öffnen.

Darüber hinaus wollen die Automobilhersteller projizierte Lichttechnik zukünftig in völlig neuen Anwendungen einsetzen, zum Beispiel für die Außenbeleuchtung automatisierter Fahrzeuge. Fahrzeuge, die nach Stufe 5 autonom sind, brauchen keine Beleuchtung, um die Außenwelt zu sehen, müssen jedoch von anderen Verkehrsteilnehmern und Fußgängern gesehen werden können. So entsteht Raum für markante Lichtkonzepte, die zum einen für die Sicherheit stehen – nämlich deutlich sichtbar zu sein – und zum anderen eine unverwechselbare optische Kontur und Musterung bilden, welche die Persönlichkeit und Besonderheit des Fahrzeugs unterstreichen.

Die MLA-Technologie kann auch die Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrer, von Fahrzeug zu Fahrzeug und von Fahrzeug zu Fußgänger durch die Projektion von Symbolen ermöglichen. Zum Beispiel könnten MLA-fähige Scheinwerfer auf der Straße ein Zebrastreifensymbol projizieren, um zu signalisieren, dass der Fahrer einem Fußgänger Vorrang beim Überqueren der Straße geben möchte. Die Scheinwerfer könnten auch Warnsignale auf der Straße vor dem Fahrer anzeigen, die durch das Verkehrs- und Sicherheitsinformationssystem des Fahrzeugs ausgelöst werden.

Serienproduktion

Diese praktischen Anwendungen der MLA-Technologie im Fahrzeug lassen neue Konzepte entstehen, bei denen es nicht nur um Beleuchtung geht, sondern auch um Kommunikation, Branding und Personalisierung. Diese neuen Anwendungen mögen noch ungewohnt sein, doch die optische Technologie selbst hat sich längst bewährt. Die Fähigkeit von ams, Wafer-Optiken in Serie zu produzieren und komplette Einheiten zu liefern, wurde in Consumer-Geräten und bei Mikrolinsen-Arrays im Automobilbereich bereits demonstriert.

Der Autor

Sinisa Dohnal

studierte Informatik an der Universität Dortmund. Seine Karriere hat er 1996 in der Automobilbranche begonnen, unter anderem hat er sich mit der Fahrzeugbeleuchtung beschäftigt. Seit 2018 ist er bei ams in Premstätten als Produktmanager für das Segment Projected Lighting Solutions (PLS) im Geschäftsbereich Automotive tätig.

- Mikrolinsen-Array-Technik für projizierte Beleuchtung

- Funktionsprinzip des Mikrolinsen-Arrays