ArtiMinds Robotics

Roboterprogrammierung neu gedacht

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Schnell verschiedene Lösungen testen

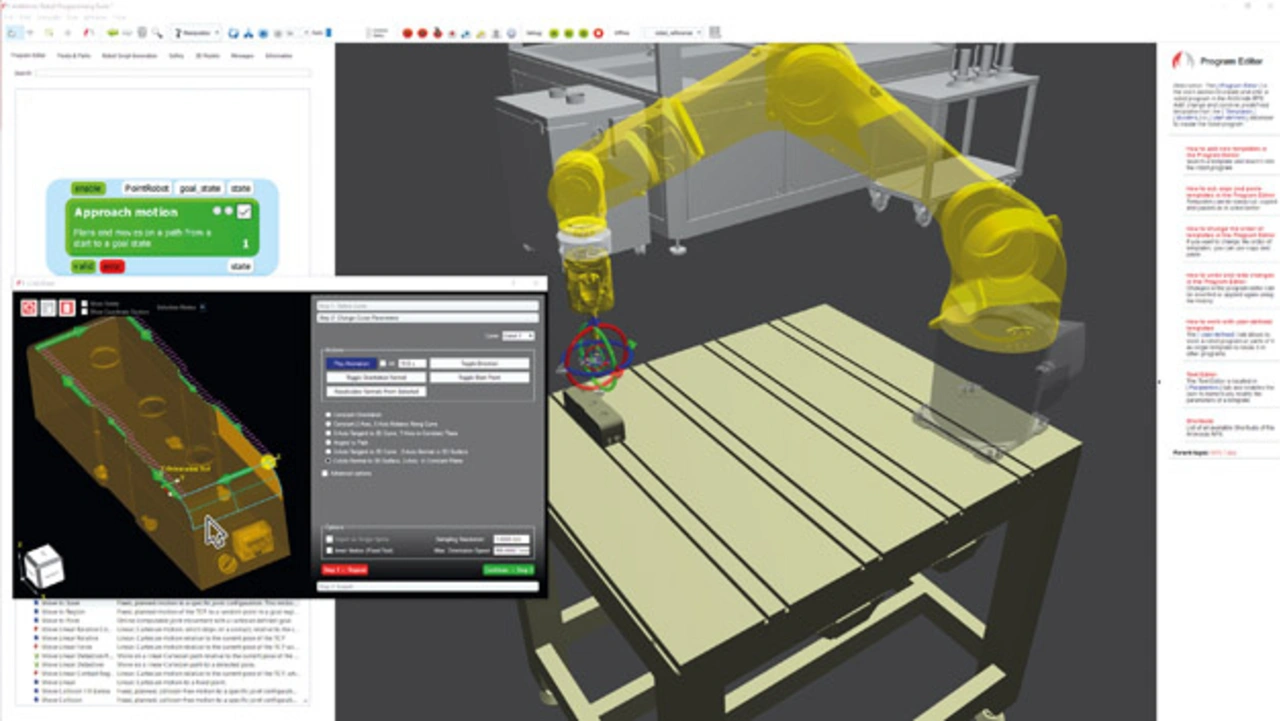

»Durch die Möglichkeit zum einfachen Umschalten zwischen beiden Welten lassen sich verschiedene Lösungsansätze schnell direkt auf dem Roboter evaluieren, weil Teaching, Programmieren und Testen in einer engen Verbindung stehen«, stellt Hermann fest. »Das ist gerade bei herausfordernderen Anwendungen, die wegen der Komplexität bei der Programmierung häufiger getestet werden müssen, von Vorteil.« Ein Beispiel sind sensorbasierte Anwendungen mit Kraft-Momenten-Sensoren oder Kamerasystemen, die einen deutlich höheren Programmieraufwand und mehr Know-how erfordern als einfache Bewegungen. »Programmierer können die Technik quasi weg-abstrahieren und sich rein auf die Prozesse konzentrieren«, verdeutlicht Hermann. »Das macht die RPS auch zu einem Tool für Rapid Prototyping sensorbasierter Montageaufgaben. Die Entwicklungszyklen aus Programmieren, Nachteachen, Code Erzeugen und Testen werden kürzer, und unterschiedliche Lösungsstrategien lassen sich effizient evaluieren.«

Zudem vereinfacht sich der Einsatz von elektrischen Greifern, Bildverarbeitung oder Kraft-Momenten-Sensoren, und der Anwender bleibt beim Setup flexibel. Auch bei Komponenten mit nur einfachen Funktionen ist der Initialaufwand für die Einbindung meist groß, weil zahlreiche Protokolle implementiert und Treiber erstellt werden müssen. Hier unterstützt die Programmier-Suite durch ein umfangreiches Sortiment von Protokollen, wodurch dieser Aufwand entfällt. Schließlich ist die nahtlose Kombination aus Online- und Offline-Programmierung auch für die Instandhaltung von Vorteil, und die RPS erleichtert den Austausch mit den Programmierern. »Ziel unserer aktuellen Entwicklungen ist es, den Disconnected-Modus immer weiter auszubauen«, sagt Hermann. »Das heißt, selbst ohne RPS kann der Instandhalter im erstellten Roboter-Code mit den Standardtechniken des Roboterherstellers gezielt Änderungen wie etwa das Nachteachen eines Wegpunkts vornehmen. Er kann beispielsweise einzelne geteachte Positionen mit wenig Aufwand nachträglich durch Touch-up verbessern und die Aktualisierungen in die Software zurückspielen. Das ist sehr wichtig, weil sonst Dokumentation und Realität nicht mehr übereinstimmen und bei der Realisierung weiterer Anlagen essenzielle Änderungen verloren gehen.« Mit der Zusatz-Software LAR (Learning & Analytics for Robots) ist es zudem möglich, Roboterdaten aus dem realen Betrieb zu analysieren. Damit lassen sich Produktionszyklen in Bezug auf Stabilität, Genauigkeit und Geschwindigkeit optimieren. Gleichzeitig ist es mit der LAR möglich, verschiedene Programmstände miteinander zu vergleichen. »So bleiben Änderungen transparent, und es lässt sich sicher sagen, ob beispielsweise eine nachträgliche ‚Optimierung‘ wirklich besser ist als die ursprüngliche Version«, erklärt Hermann. »Zudem profitiert der Instandhalter von einer PDF-Dokumentation inklusive hinterlegter Kommentare, die der Programmierer einfach per Knopfdruck aus der Programmier-Suite erstellen kann.«

Nicht nur für Neueinsteiger ist die Programmier-Suite interessant. Auch für Unternehmen, die bereits über eine Bibliothek aus Roboter-Code verfügen und diese weiterverwenden wollen, bietet sie verschiedene Lösungsansätze. »Einerseits lässt sich Code aus vorherigen Anwendungen integrieren und für zukünftige Projekte weiterverwenden«, legt Hermann dar. »Andererseits ist auch der umgekehrte Weg denkbar, dass beispielsweise für komplexe sensorbasierte Teilaktionen Code mit der Programmier-Suite erzeugt und in der Programmierumgebung des Roboters eingebunden wird.« Generell wolle ArtiMinds in diesem Zusammenhang den Anwendern keine Vorgaben machen, wie sie den Code nutzen sollen und inwieweit ein schrittweiser Umstieg möglich ist. »Die kombinierte Herangehensweise aus Online- und Offline-Programmierung im Zusammenspiel mit den vorhandenen Regelungsalgorithmen und der Treiberbibliothek erlauben es, prozessorientiert zu arbeiten und diesen Fokus nicht durch zeitaufwändige Detailimplementierungen zu verlieren«, resümiert Hermann.

- Roboterprogrammierung neu gedacht

- Ein neuer Ansatz

- Schnell verschiedene Lösungen testen