Controller für die Motorsteuerung

Schritt für Schritt

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Schrittmotor-Controller sind die Lösung

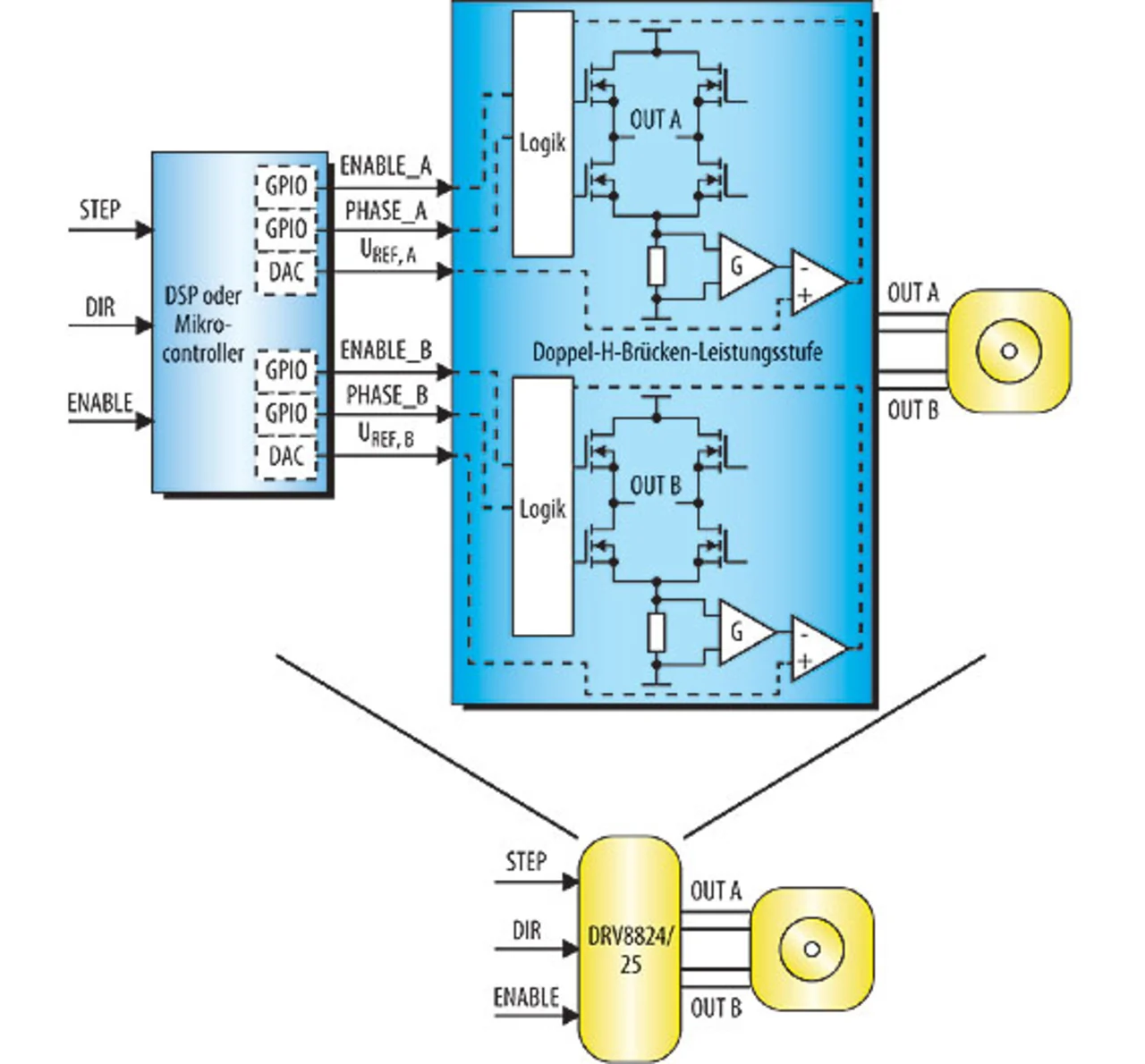

Heutige Schrittmotor-Controller wie der DRV8824 und der DRV8825 ermöglichen einen Betrieb mit bis zu 32 Mikroschritten, ohne dass eine einzige Programmzeile geschrieben werden muss. Die Logik dieser Bausteine enthält einen Indexer (Schrittschalter). Dieser erzeugt sämtliche Wellenformen, die zur korrekten Kommutierung des Schrittmotors in beiden Drehrichtungen erforderlich ist. Ein einfaches Rechtecksignal am STEP-Eingang fordert die einzelnen Schritte an, während am DIR-Eingang die gewünschte Drehrichtung signalisiert wird. Bild 2 illustriert, wie die Implementierung hier in einer Single-Chip-Lösung zusammengefasst wurde.

Beide Bausteine sind zu 100 % pinkompatibel und steuern den Schrittmotor mit einem programmierbaren Maximalstrom an. Der analoge Eingang UREF und ein externer Strommesswiderstand (RSENSE) dienen dazu, den Scheitelwert der Sinuswelle gemäß folgender Formel zu programmieren:

ITRIP = UREF / (5 · RSENSE)

Während der DRV8824 einen Phasenstrom bis zu 1,6 A liefern kann, ist der DRV8825 für Ströme bis zu 2,5 A je Phase ausgelegt - vorausgesetzt, dass eine hinreichende Ableitung der Verlustwärme über die Leiterplatte gewährleistet ist.

Wie aber ist die Situation, wenn mehr als 32 Mikroschritte je Vollschritt benötigt werden? Was, wenn die Applikation nach quasi 100-prozentiger Jitterfreiheit verlangt?

In diesem Fall bietet ein Baustein ohne eingebauten Indexer, der ein Manipulieren der Referenzspannungen in Echtzeit erlaubt, die Möglichkeit, die Sinus- und Cosinus-Wellen direkt an die Leistungsstufe zu legen. Hier muss man somit wieder auf die in Bild 2 gezeigte Kombination aus einem Prozessor und zwei Leistungsstufen zurückgreifen.

Das Erzielen einer höheren Mikroschritt-Auflösung ist einer der Hauptbeweggründe, wieder von der integrierten Single-Chip-Lösung abzugehen, jedoch kann eine solche Implementierung auch in Sachen Flexibilität einen zusätzlichen Punkt verbuchen. Hierbei geht es um den reduzierten Wärmewiderstand und die damit erzielte Fähigkeit, einen größeren Strom anzuwenden oder größere Lasten anzutreiben.

Um dies zu demonstrieren, gehen wir von der für niedrige Ströme ausgelegten Version des soeben beschriebenen integrierten Mikroschritt-Treibers aus, dem DRV8824. Die Tatsache, dass mit einem Single-Chip-Baustein nur ein bestimmter Treiberstrom erzeugt werden kann, hängt in erster Linie mit dem höheren RDS(on) des integrierten MOSFET zusammen. Während die H-Brücke den Motor bestromt, fällt im Baustein eine Verlustleistung an, die sich nach der Formel I² · R berechnet. Darin ist:

- I der effektive bzw. durchschnittliche Wicklungsstrom und

- R ist der MOSFET-Widerstand im gesättigten Zustand (RDS(on)).

Laut Datenblatt kann der RDS(on)-Wert des MOSFET bis zu 0,9 Ω betragen. Wenn ein Motor mit einem Maximalstrom von 1,6 A im Mikroschritt-Betrieb arbeiten soll, lässt sich die maximale Verlustleistung pro H-Brücke im leitenden Zustand wie folgt berechnen:

P = I² · R = (1,6 A · 0,707)² · 1,8 Ω = 2,30 W

Wie man sieht, wurde der Scheitelwert des Stroms von 1,6 A mit dem Faktor 0,707 (= 1/√2) multipliziert, denn die erzeugte Welle hat einen sinusförmigen Verlauf, während für die Wicklung der Effektivwert relevant ist. Außerdem wurde der doppelte RDS(on)-Wert eines MOSFET angesetzt, weil hier zwei MOSFETs mit der Wicklung des Schrittmotors in Reihe geschaltet sind. Als letzter Schritt bleibt die Multiplikation der errechneten Verlustleistung mit 2, da sich in dem Baustein zwei H-Brücken befinden, die beide je 2,30 W aufnehmen, wenn sich der Motor dreht. Die Leitungsverluste summieren sich somit auf 4,61 W.

Hält der Motor an, während einer der Phasenströme seinen Scheitelwert aufweist (1,6 A), so berechnet sich die Verlustleistung wie folgt:

P = I² · R = (1,6 A)² · 1,8 Ω = 4,61 W

Dieser Wert gibt auch die Gesamt-Verlustleistung im leitenden Zustand wieder, da durch die andere H-Brücke zu diesem Zeitpunkt kein Strom fließt. Dies ist charakteristisch für den Mikroschritt-Betrieb mit Sinus- und Cosinuswellen: Wenn eine H-Brücke den maximalen Strom leitet, muss die entgegengesetzte H-Brücke keinen Strom leiten und kann deaktiviert werden.

Die im Baustein abfallende Verlustleistung hat gravierende Konsequenzen für den Betrieb des Systems. Die errechneten 4,61 W sorgen für einen Temperaturanstieg auf dem Halbleiterchip, der, wenn er hinreichend stark ausfällt, mit großer Wahrscheinlichkeit zum Ansprechen des Übertemperaturschutzes (Thermal Shutdown - TSD) führt. Bei einem sorgfältig ausgearbeiteten Design muss deshalb die Ableitung dieser Verlustwärme an die Umgebung berücksichtigt werden, damit die Chiptemperatur möglichst niedrig bleibt.

Wie gut die Wärmeabfuhr an die Umgebung vonstattengeht, wird durch den Wärmewiderstand ΘJA (Junction to Ambient, also zwischen Sperrschicht und Umgebung) ausgedrückt. Je niedriger dieser Wärmewiderstand ist, umso leichter gelangt die Wärme von der Sperrschicht an die Umgebung. Multipliziert man den Wärmewiderstand, dessen Einheit K/W ist, mit der Verlustleistung, so erhält man den Temperaturanstieg in Kelvin.

Die Bauelemente, um die es hier geht, besitzen an ihrer Unterseite ein Power Pad, das ist eine der Wärmeableitung dienende Metallplatte, die direkt mit der Leiterplatte verlötet wird. Damit fungiert die Leiterplatte als Kühlkörper und sorgt somit dafür, dass die Verlustwärme vom Baustein abfließen kann. Sorgfältiges Design vorausgesetzt, dürfte diese Kühlmaßnahme ausreichen, um die Temperatur des Chips deutlich unter der Ansprechschwelle des Überhitzungsschutzes zu halten. Eine richtig entworfene Leiterplatte sollte vierlagig sein und eine spezielle Massefläche aufweisen. Als Faustregel gilt, dass der Wärmewiderstand umso niedriger ist, je mehr Kupfer auf der Leiterplatte vorhanden ist.

Im Datenblatt des DRV8824 ist ein typischer ΘJA-Wert von 28 K/W (in Verbindung mit einer Leiterplatte der oben beschriebenen Art) angegeben. Mit dieser Angabe lässt sich errechnen, wie stark sich der Chip beim Betrieb unter den zuvor skizzierten Maximalbedingungen erwärmt:

ΔT = ΘJA · P = 28 K/W · 4,61 W = 129 K

Diese Temperaturzunahme muss zur herrschenden Umgebungstemperatur addiert werden. Bei 25 °C Umgebungstemperatur dürfte die Chiptemperatur somit rund 154 °C betragen. Dem Datenblatt ist zu entnehmen, dass die Ansprechschwelle des Übertemperaturschutzes bei 160 °C liegen sollte, aber minimal auch 150 °C betragen kann. Aus diesem Grund kommt der Baustein auf nicht mehr als einen Nennwert von 1,6 A. Vom Designer müssten sonst Maßnahmen zur Senkung des Wärmewiderstands getroffen werden, was sich zwar mit externen Kühlkörpern oder Zwangsbelüftung realisieren lässt, aber möglicherweise nicht kosteneffektiv durchzuführen ist.

|

Typ | Max. RDS(on) (Ω) | Max. Strom (A) | Effektiv- strom (A) | Leistung (W) | erforderl. ΘJA (K/W) |

Temperatur- anstieg (K) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| DRV8824 |

1,8 |

1,6 |

1,13137085 |

4,608 |

28 |

129,024 |

| DRV8825 |

0,64 |

2,5 |

1,767766953 |

4,00 |

28 |

112 |

| DRV8828* |

0,9 |

3,0 |

2,121320344 |

4,05 |

28 |

113,4 |

| DRV8829* |

0,32 |

5,0 |

3,535533906 |

4,00 |

28 |

112 |

| DRV8412 |

0,16 |

6,0 |

4,242640687 |

5,76 |

25 |

144 |

| DRV8432 |

0,16 |

12,0 |

8,485281374 |

23,04 |

6 |

138,24 |

Verschiedene Leistungsstufen mit ihren Maximalströmen und der erzielten Verlustleistung. Die mit * markierten Bausteine sind Einzel-H-Brücken und müssen zur Ansteuerung eines Schrittmotors deshalb paarweise eingesetzt werden.

Der Einsatz größer dimensionierter Leistungsstufen dagegen bietet die Chance, den RDS(on) zu senken. Wenn der maximale RDS(on) von der High Side zur Low Side wie beim DRV8825 nur 0,64 Ω beträgt, kann die Stromstärke angehoben werden, während sich der Chip weniger stark erwärmt. Vergrößert man die Leistungsstufen noch weiter und senkt den RDS(on) -damit noch mehr, sind noch höhere Stromtragfähigkeiten zu erwarten. Die Tabelle gibt Auskunft darüber, welche Stromstärken bei verschiedenen Bauelementen zulässig sind.

- Schritt für Schritt

- Schrittmotor-Controller sind die Lösung

- Treiberschaltungen einfach realisieren