SWIR-Kamera

Photolumineszenz-Prüfung für bessere Solarzellen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Grenzen der Elektrolumineszenz

Trotz ihrer hohen Aussagekraft als kamerabasierte Lumineszenzmethode resultieren aus der rein elektronischen Anregung der Elektrolumineszenz zwei wesentliche Nachteile: Messungen der Elektrolumineszenz sind nur an vollständig bearbeiteten Solarzellen mit Metallisierung durchführbar, eine Charakterisierung von Proben aus vorhergehenden Schritten des Solarzellen-Fertigungsprozesses ist nicht möglich.

Photolumineszenz-Prüfung für bessere Solarzellen

ußerdem wirken sich Serienwiderstände auf die Messergebnisse aus: Durch die Injektion von Überschussladungsträgern durch den fließenden Strom wirken sich die in einer Solarzelle vorhandenen ohmschen Widerstände von Busbar, Fingergrid und Emitter teilweise drastisch auf die Lumineszenzintensität aus. Insbesondere höhere Stromdichten bewirken einen deutlichen Abfall der Intensität mit wachsendem Abstand zum Busbar. Schließlich kann die direkte Kontaktierung der Proben als mögliche Ursache von Zerstörung oder Verunreinigung der Probenoberfläche nicht ausgeschlossen werden.

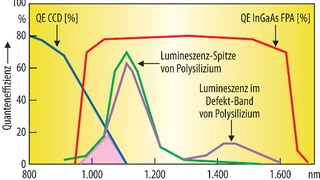

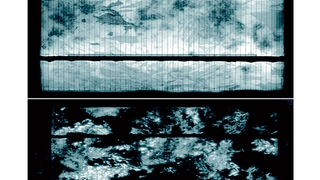

Aus diesen Gründen wird von der Photolumineszenz (PL) in der nächsten Zeit noch viel erwartet. Statt durch eingeprägten Strom bei der Elektrolumineszenz wird die Photolumineszenz durch Strahlung angeregt. Bei Poly-Silizium kommt dafür Licht mit einer Wellenlänge von 800 nm (infrarot) in Frage, das sich mit Laserdioden-Arrays auch großflächig homogen erzeugen und einkoppeln läßt: An jedem Punkt der Probe wird die gleiche Anzahl an Überschussladungsträgern erzeugt. Damit sind PL-Bilder von fertiggestellten Solarzellen nicht durch Effekte der Serienwiderstände verfälscht. Die Probe muss auch nicht kontaktiert werden.

Als größter Vorteil gilt aber, dass die Photolumineszenz eine ortsaufgelöste Charakterisierung von Wafern in allen Schritten der Solarzellenfertigung gestattet: Aus Bildern von Silizium-Blöcken, frisch geschnittenen Wafern oder aus unterschiedlichen Fertigungsschritten ist es möglich, den Wirkungsgrad der fertigen Solarzelle frühzeitig abzuschätzen.

- Photolumineszenz-Prüfung für bessere Solarzellen

- Grenzen der Elektrolumineszenz

- SWIR-Kameras in InGaAs-Technologie