Nur wer den gesamten Produktionsprozess analysiert, kann den Energieverbrauch nachhaltig senken

Nicht alle Maßnahmen führen zum Erfolg

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Auswahl der richtigen Regelstrategie

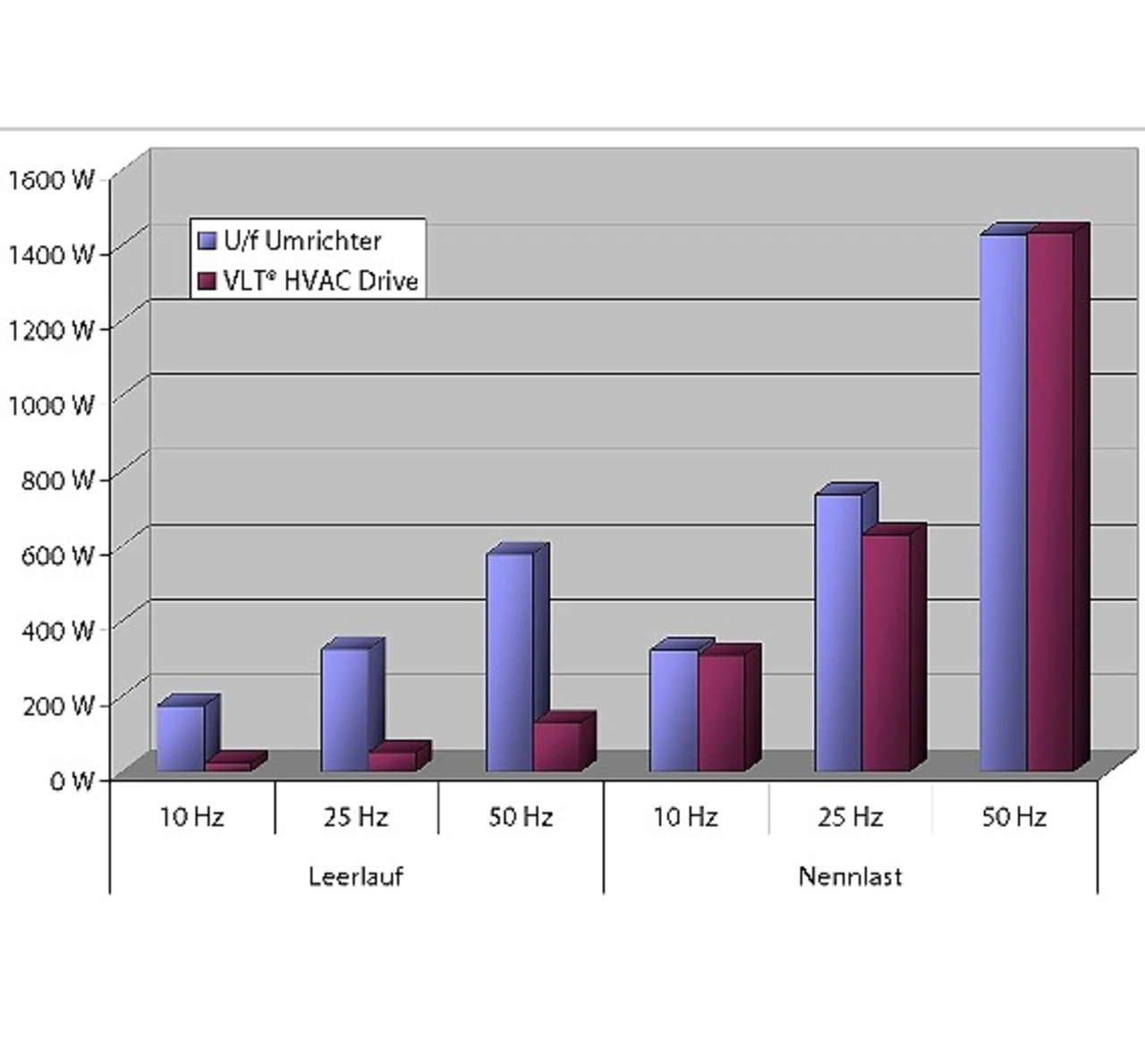

Bei Frequenzumrichtern entscheidet auch die angewandte Regelstrategie über die Energieeffizienz der Gesamtlösung. Je besser die Regelstrategie, desto genauer die Regelung und umso höher mögliche Einsparungen. So führt beispielsweise eine reine U/f-Kennlinie gerade im Teillastbetrieb zu wesentlich schlechteren Ergebnissen als eine Vektorregelung. Dies beruht darauf, dass einfache U/f-Regelungen oft die aktuelle Lastsituation nicht berücksichtigen, weil sie keine zusätzliche Strommessung durchführen. Höherwertige Regelungen erfassen auch den aktuellen Motorstrom und können die Lastsituation analysieren und darauf reagieren. Insgesamt führen also die höherwertigen Regelverfahren zu einer höheren Energieeffizienz der Antriebe. Es zeigt sich an dieser Stelle, dass der preisgünstigste Umrichter bei einer wirtschaftlichen Betrachtung nicht zwangsläufig die günstigste Entscheidung ist.

Rückspeisung ist nur selten sinnvoll

Rückspeisefähige Frequenzumrichter können generatorische Energie ins Versorgungsnetz zurückführen. Eine aktive Eingangsbaugruppe (Wechselrichter) übernimmt die Einspeisung ins Netz, indem sie die Energie in Spannung und Frequenz an die Netzversorgung anpasst. So verlockend dies im ersten Augenblick erscheint und so erstaunlich es klingt: In den meisten Fällen ist der Einsatz von Bremswiderständen wirtschaftlich und ökologisch sinnvoller als die Nutzung der im Bremsbetrieb erzeugten Energie.

Der Grund liegt im überschätzten Anteil der erzeugten generatorischen Energie. Generatorische Energie kann maximal während 50 Prozent der Betriebszeit entstehen, nämlich beim Bremsen des Systems. In normalen Anwendungen erfüllen aber nur 10 bis 20 Prozent der gesamten Laufzeit diese Bedingung. Abhängig von Faktoren wie Höhe der Zwischenkreisspannung, Motorgeschwindigkeit, Reibungsverluste und Trägheitsmoment lässt sich die erzeugte Energie berechnen. Dabei nimmt die erzeugte Energie mit der Drehzahl ab. Obwohl der Wirkungsgrad eines Drehstrom-Asynchronmotors sowohl im motorischen als auch im generatorischen Betrieb gleich bleibt, steht nicht die komplette, an der Motorwelle eingespeiste Energie zur Abgabe ins Netz zur Verfügung, denn Verluste im Motor, in den Kabeln und im Umrichter reduzieren sie.

Zudem liegen bei den aktiven, gesteuerten Gleichrichtern, den Wechselrichtern, die Verluste bis zu 25 Prozent höher als bei vergleichbaren Geräten mit ungesteuertem Gleichrichter. Diese Verluste sind sowohl im motorischen als auch im generatorischen Betrieb wirksam. Allein um die zusätzlichen Verluste im motorischen Betrieb auszugleichen, muss der Antrieb zwischen 20 und 30 Prozent der Zeit generatorisch arbeiten. Für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sind abschließend noch die höheren Kosten für rückspeisefähige Umrichter zu bedenken.

Energiesparprojekte in Anlagen eröffnen nicht nur Chancen auf erhebliche Einsparungen in der Produktion. Sie bergen, wie die vorherigen Betrachtungen gezeigt haben, auch eine Vielzahl von Fehlerquellen, die den Erfolg der Projekte schmälern können. Die Fehlerquellen machen deutlich, dass für effektive Maßnahmen die Rahmenbedingungen einer Anlage mit in die Betrachtung einfließen müssen.

Für einen sicheren Erfolg lohnt es sich, Spezialisten zu Rate zu ziehen, weil sie die nötige Erfahrung mitbringen, die Klippen auf dem Kurs zu mehr Energieeffizienz zu umschiffen und die größtmöglichen Einsparungen zu erreichen.

Michael Burghardt ist Produkt-Manager VLT HVAC Drive und VLT Aqua Drive bei Danfoss VLT Antriebstechnik in Offenbach/Main.

Halle 1, Stand 358

- Nicht alle Maßnahmen führen zum Erfolg

- Analysezeiträume an die Applikation anpassen

- Auswahl der richtigen Regelstrategie