Für Industrie 4.0 und IoT

Robuste drahtlose Kommunikation

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Entscheidend für die Connectivity

Für die Connectivity in industriellen Umgebungen sind zuverlässige Funkverbindungen entscheidend. Eine zuverlässige Kommunikation aufrechtzuerhalten kann in einer immer rauheren HF-Umgebung, speziell im Industrieumfeld, eine Herausforderung darstellen. Die lizenzfreien ISM-Frequenzbänder (Industrial, Scientific, Medical) verzeichnen weiterhin zunehmende Benutzerzahlen mit hunderten Millionen aktiver Geräte seit der Einführung im Jahr 1985.

Es gibt mehrere potenzielle Quellen für Interferenzen, die diese Funksysteme beeinträchtigen – von ungewollten HF-Störungen bis hin zu anderen aktiven HF-Geräten, die im gleichen Frequenzband arbeiten und oft proprietäre Protokolle nutzen. Interferenzen können dabei die Reichweite wie auch die nutzbare Bandbreite ernsthaft herabsetzen.

Größere, dichtere Netzwerke bedeuten auch mehr Knoten, die in unmittelbarer Nähe zueinander Informationen übertragen. Daher wächst die Notwendigkeit für eine bessere Empfangsperformance. Eine möglichst hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Störsignalen ist damit sehr wünschenswert, da sie die erforderliche Zahl an Repeater-Knoten reduzieren und mehr Endpunkte pro Gateway ermöglichen kann. Daraus ergibt sich eine verbesserte Netzwerkabdeckung mit weniger Funklöchern. Mit zuverlässigen Funkverbindungen gehen weniger Datenpakete verloren, woraus weniger erneute Paketübertragungen resultieren und sich ein insgesamt effizienteres System ergibt.

Zum Verständnis der Leistungsfähigkeit eines Empfängers hilft ein Blick in das Datenblatt und eine Untersuchung der Werte für Empfindlichkeit und Blocking. Für einen Funkempfänger ist die HF-Empfindlichkeit oder Selektivität seine Fähigkeit, das gewünschte Signal von unerwünschten Signalquellen auf anderen Kanälen abzugrenzen. Die Nachbarkanalunterdrückung (ACR, Adjacent Channel Rejection) gibt Aufschluss darüber, wie gut ein Empfänger ein gewünschtes Signal auf einem Kanal empfangen kann, wenn ein Interferenzsignal auf einem höheren oder niedrigeren Nachbarkanal aktiv ist. Je größer die Unterdrückung, desto besser ist die Empfängerperformance in Anwesenheit von Störsignalen. Blocking bezieht sich jedoch auf weiter entfernte Störsignale außerhalb des Empfängerbandes. Selbst mehrere MHz entfernt liegende Störsignale können mit hoher Leistung die Kommunikation herabsetzen und zum Verlust von Datenpaketen führen.

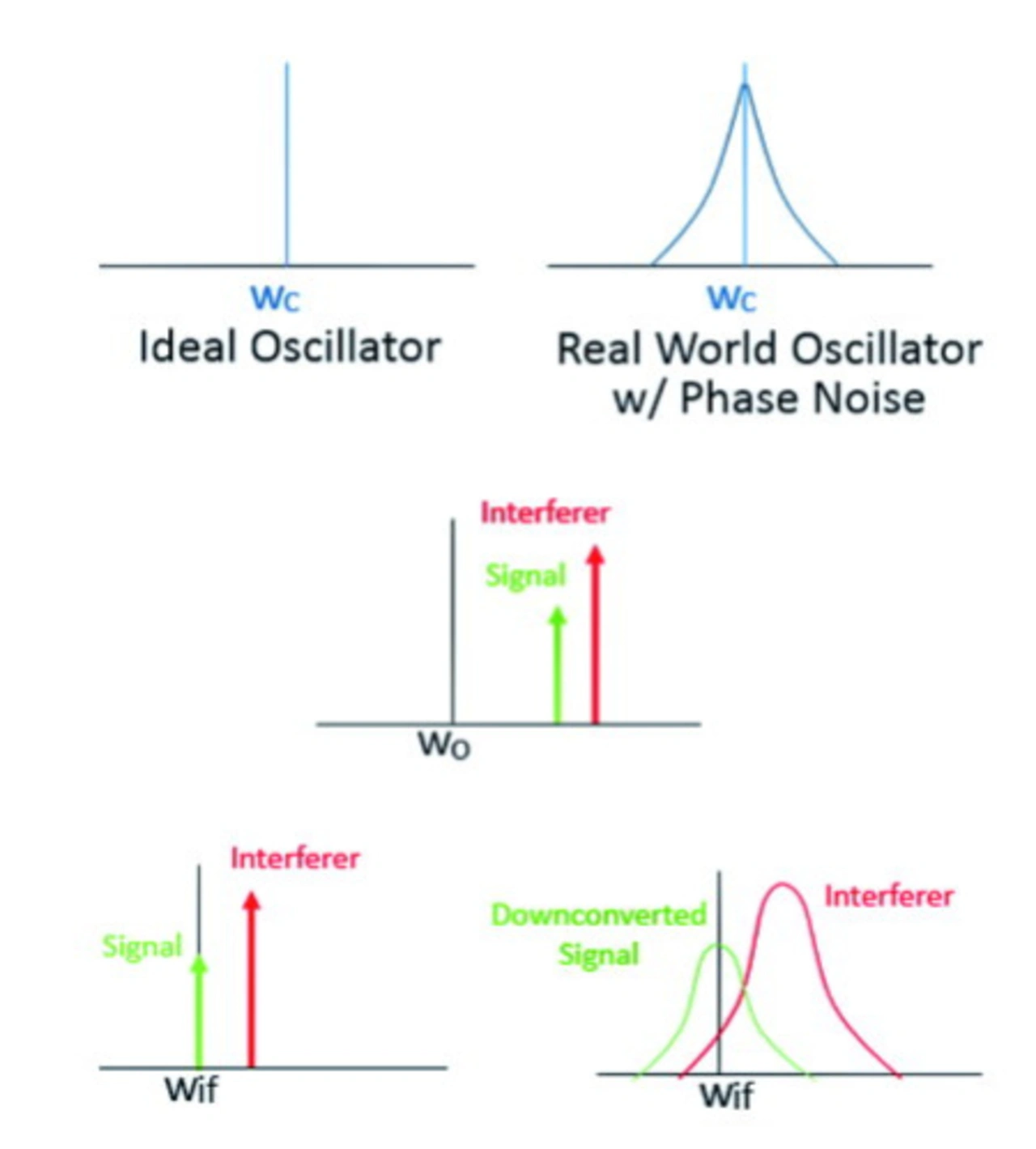

Ein Element zum Erzielen von guten Blocking- und Selektivitätswerten besteht darin, das Phasenrauschen im HF-System zu reduzieren. Phasenrauschen, das durch kurzfristige Phasenschwankungen verursachte Rauschen auf einem Signal, kann als Seitenbänder betrachtet werden, die sich vom erwünschten Signal in den Frequenzbereich ausbreiten. Phasenrauschen wird normalerweise relativ zum Trägersignal in dBc/Hz gemessen, d.h. die Rauschleistung in einer Bandbreite von 1 Hz bei einem spezifischen Offset des Trägers. Dieses Rauschen setzt die Leistungsfähigkeit des Empfängers herab, indem es, wie unten gezeigt, gegenseitiges Mischen (Reciprocal Mixing) beeinträchtigt und das Grundrauschen erhöht. Wenn in einem Empfänger das erwünschte Signal auf die ZF-Frequenz für die Signalverarbeitung gewandelt wird, kann die Flanke eines Störsignals in das eigentliche Signal gemischt und nachträglich nicht herausgefiltert werden.

Die eingangsseitige Linearität eines Empfängers beeinträchtigt die Widerstandsfähigkeit gegenüber benachbarten Störsignalen mit hoher Leistung. Für Funknetzwerke, die im Sub-1-GHz-Bereich arbeiten, kann LTE ein solches Störsignal sein. Zur Messung der Linearität im Empfänger wendet man sich dem Input-Intercept-Punkt dritter Ordnung (IP3) zu. Der IP3 wird gemessen, indem man zwei Töne in die Empfangskette einbringt und das Intermodulationsprodukt dritter Ordnung misst, das beim dreifachen Frequenzabstand der Eingangstöne erscheint..

- Robuste drahtlose Kommunikation

- Entscheidend für die Connectivity

- Geeignet für eine Vielzahl an Anwendungen