Leistungstransformator-Entwicklung

Thermische Beanspruchungen lassen sich vermeiden

Die Wärmeentwicklung durch Lastverluste in Leistungstransformatoren berechnen und die Entwicklung schon in der Konstruktionsphase optimieren: Die Starkstrom-Gerätebau GmbH (SGB) setzt dazu Simulationslösungen von Ansys ein und nutzt den On-Demand-Service eCADFEM.

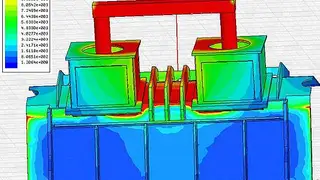

Die Leistungstransformatoren der Starkstrom-Gerätebau GmbH in Regensburg (SGB) sind nicht nur für höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt, sondern auch so konstruiert, dass möglichst geringe Leerlauf- und Lastverluste entstehen. Um die Wärmeentwicklung in den Transformatoren durch diese Verluste genauer bestimmen zu können, werden die Simulationslösungen ANSYS Maxwell und ANSYS Workbench eingesetzt.

Dabei werden mit Maxwell das magnetische Feld simuliert und der Ohmsche Widerstand berechnet, der zu Wärmeverlusten führt. Die so ermittelten Verluste werden anschließend an ANSYS Workbench übergeben, wo sie als Grundlage für die Berechnung der Wärmeverteilung dienen. Für die strukturmechanischen Berechnungen nutzt SGB Regensburg das eCADFEM Angebot, ein on-Demand Service der CADFEM GmbH, der per Internet-Verbindung einen schnellen und wirtschaftlichen Zugriff auf ANSYS ermöglicht. Mit diesem Angebot wird die Software-Nutzung sekundengenau abgerechnet, wobei alle Berechnungsdaten auf dem Rechner des Kunden bleiben und die gesicherte Arbeitsumgebung nicht verlassen.

Die SGB Unternehmensgruppe und die Schwesterunternehmen der SMIT Gruppe – mit Standorten in Deutschland, Holland, USA und Malaysia – gehören zu den weltweit führenden Herstellern von Leistungstransformatoren. Sie decken im Transformatorenbau das gesamte Leistungsspektrum ab, wobei sich die Einsatzgebiete hauptsächlich auf Kraftwerke und Umspannwerke konzentrieren und dementsprechend die Kunden bei den Energiekonzernen und in deren Umfeld zu finden sind.

Lokal treten starke Erwärmungen auf

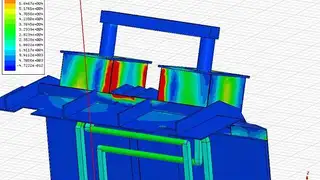

Speziell bei sehr großen Transformatoren, bei denen einige Tausend Ampere durch den Trafodeckel geleitet werden müssen, können lokal aufgrund des hohen Stromes große Verluste entstehen. Folglich treten lokal auch starke Erwärmungen auf. Dies gab den Anstoß zur Vergabe einer Bachelorarbeit, in der untersucht wurde, inwieweit sich dieses Phänomen mit einer Software-Lösung abbilden lässt, so dass die Erwärmung am Rechner simuliert werden kann. Dadurch kann schon in der Konstruktionsphase die lokale Wärmeentwicklung berechnet werden, so dass frühzeitig und ohne viel Aufwand eine Optimierung mit Hilfe von virtuellen Prototypen und entsprechender Simulations-Software erfolgen kann.

»Mit Frau Svitlana Schmidt fanden wir eine Studentin, die an der Fakultät Maschinenbau der Hochschule Regensburg bei Prof. Dr.-Ing. Gerhard Kauke die Aufgabe übernahm und im September 2010 eine entsprechende Bachelorarbeit ablieferte«, berichtet Dipl.-Ing. Franz Schatzl, Leiter Technik Netztransformatoren bei SGB in Regensburg. Das Thema der Bachelorarbeit lautete: Analyse und Modifizierung der thermischen Beanspruchung im Bereich einer Hochstromdurchführung, hervorgerufen durch niederfrequente magnetische Wechselfelder anhand der Finite-Elemente-Methode. Die Hauptaufgabenstellungen lagen einerseits in der Berechnung der Verluste und anderseits in der Simulation der Temperaturverteilung, die sich aus den Verlusten ergab.

Jobangebote+ passend zum Thema

Simulation der thermischen Beanspruchung

Wirbelstromverluste werden berechnet

Dazu war es notwendig, von einem 500 MVA Transformator ein dreidimensionales Modell des Kessels und speziell des Trafodeckels für die Berechnung aufzubereiten, wobei auf die vorhandene 3D-CAD-Geometrie zurückgegriffen werden konnte. Anhand des magnetischen Feldes im Deckel ließen sich dann die Wirbelstromverluste berechnen und die Temperaturverteilung im Deckel und insbesondere in den Deckelversteifungen simulieren.

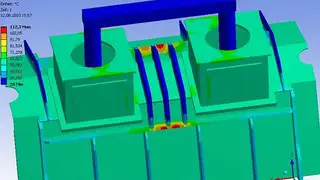

Für diesen Trafotyp waren schon sehr genaue Temperaturuntersuchungen mit einer Wärmebildkamera durchgeführt worden, da das Problem von zu hohen lokalen Temperaturen aufgetreten war und kurzfristig gelöst werden musste. Dazu wurden entsprechende konstruktive Abhilfemaßnahmen getroffen und anschließend das Temperaturverhalten mit der Wärmbildkamera erneut untersucht, um zu überprüfen, ob die Temperatur an den bisher kritischen Stellen auf ein niedrigeres Niveau gesenkt werden konnte.

»Wir haben auf der Unterspannungsseite am Deckel, genauer gesagt an der äußeren Versteifungen des Deckels, 140° Celsius gemessen«, erläutert Franz Schatzl. »An der Außenseite erwärmen sich die Versteifungen mehr, da sie nur durch Luft gekühlt werden und nicht wie auf der Innenseite durch Öl, was grundsätzlich besser funktioniert. Folglich mussten wir konstruktive Kühlungsmaßnahmen ergreifen.« Da der Transformator aus wirtschaftlichen Gründen nicht völlig neu konstruiert werden konnte, bestanden hauptsächlich nur Veränderungsmöglichkeiten an den äußeren Versteifungen.

Nutzung der parametrischen Schnittstelle von ANSYS

Für die Berechnungen und den Aufbau des Simulationsmodells mussten die erforderlichen Materialkennwerte wie E-Modul, elektrische und thermische Leitfähigkeit sowie Permeabilität zur Verfügung stehen und auch die Übergänge, zum Beispiel von Stahl auf Luft und von Stahl auf Öl entsprechend berücksichtigt werden. Dazu wurde die Geometrie vom CAD-System über die parametrische Schnittstelle in ANSYS Maxwell importiert und dort die Verluste ermittelt, um sie anschließend in ANSYS Workbench zu übertragen und dann die Temperaturverteilung zu berechnen.

Im Anschluss wurden die Simulationsergebnisse mit den Aufnahmen der Wärmebildkamera aus den Versuchsergebnissen verglichen. »Wir waren von den Simulationsergebnissen sehr positiv überrascht, denn sie lagen fast genau bei den mit der Wärmebildkamera gemessenen Werten und hatten nur ein Abweichung von 2 Kelvin«, betont Franz Schatzl. »Wir hatten eher mit plus/minus 5 Kelvin gerechnet. Zu den Ergebnissen darf man Frau Schmidt und dem unterstützenden Team aus der Technik gratulieren. Die Aufgabe wurde bravourös gemeistert und die Ergebnisse konnten direkt in der Praxis angewendet werden.«

- Thermische Beanspruchungen lassen sich vermeiden

- Simulationen mit diversen Trafovarianten