Stromversorgung

Schneller zum passenden Netzteil

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Einfluss von Einbausituation und Gehäuse

Einbausituation: Es ist naheliegend, dass ein konvektionsgekühltes Netzteil, das noch dazu über Kopf eingebaut ist, unter anderen Temperaturbedingungen arbeiten muss, als ein Netzteil, das richtig herum eingebaut ist, also mit den Bauelementen nach oben. Um den Einfluss unterschiedlicher Einbaulagen zu erfassen, gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten. Erstens, der Hersteller hat für bestimmte Bauteile Temperaturgrenzen vorgeben. Zweitens, der Hersteller bildet die Einsatzbedingungen des Kunden (zum Beispiel Temperatur-, Einbau- und Lastsituation) nach. Dadurch kann er mittels Messungen genaue Aussage treffen, ob der Kunde das Netzteil unter diesen Bedingungen einsetzen darf. Und drittens, der Hersteller hat bereits verschiedene Einbaubedingungen in seinem Datenblatt erfasst.

Sowohl eine abweichende Einbaulage als auch eventuell eine Abdeckung, die die freie Konvektion behindert, sind unbedingt zu berücksichtigen. Solche Situationen können schnell dazu führen, dass das Netzteil nicht mehr dauernd die volle Ausgangsleistung liefern kann, sondern 10 % bis 20 % weniger als in der normalen Einbaulage. In solchen Fällen ist der sicherste Weg zum optimal passenden Netzteil eine Applikationsnachstellung zusammen mit dem Hersteller.

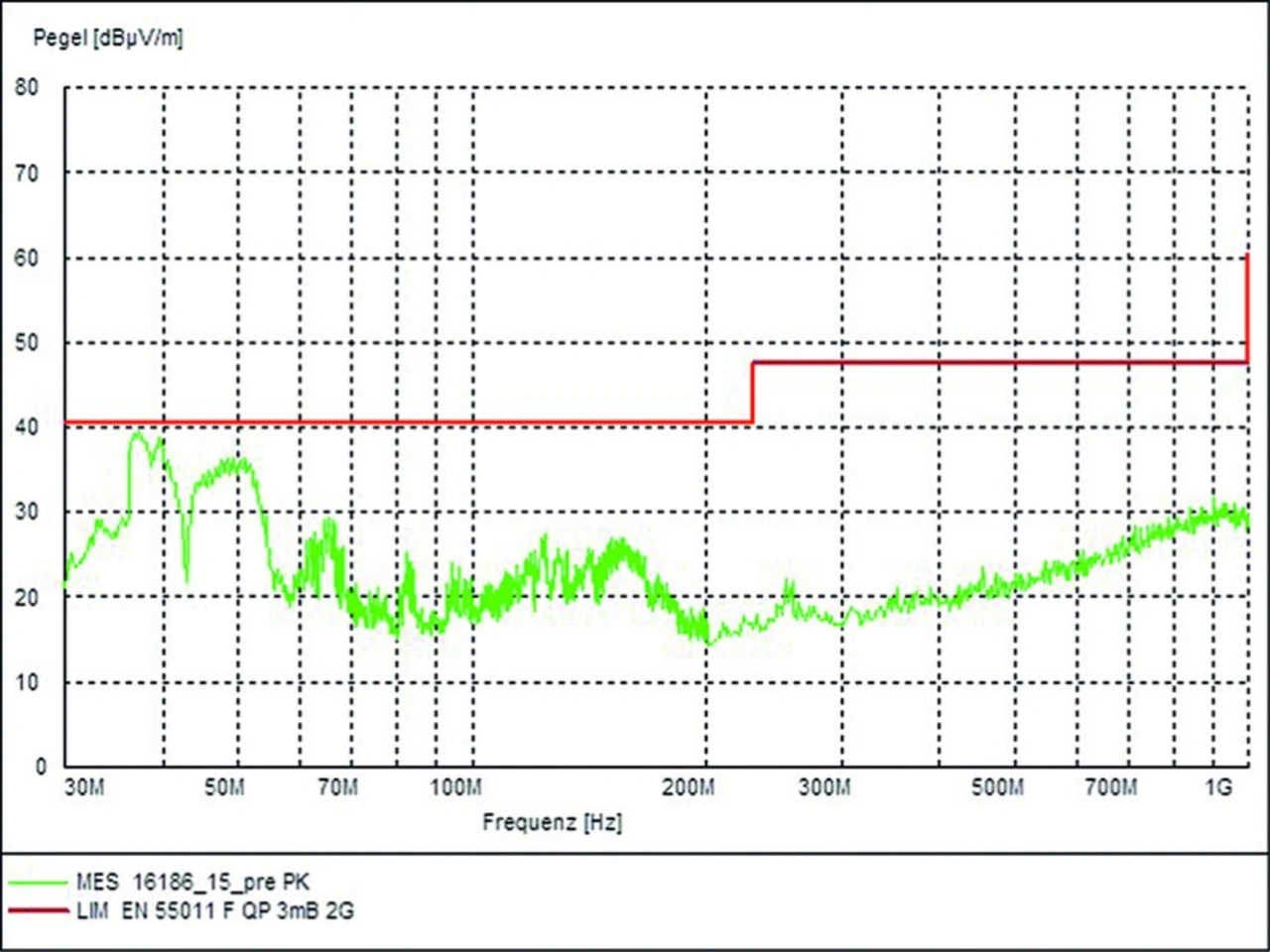

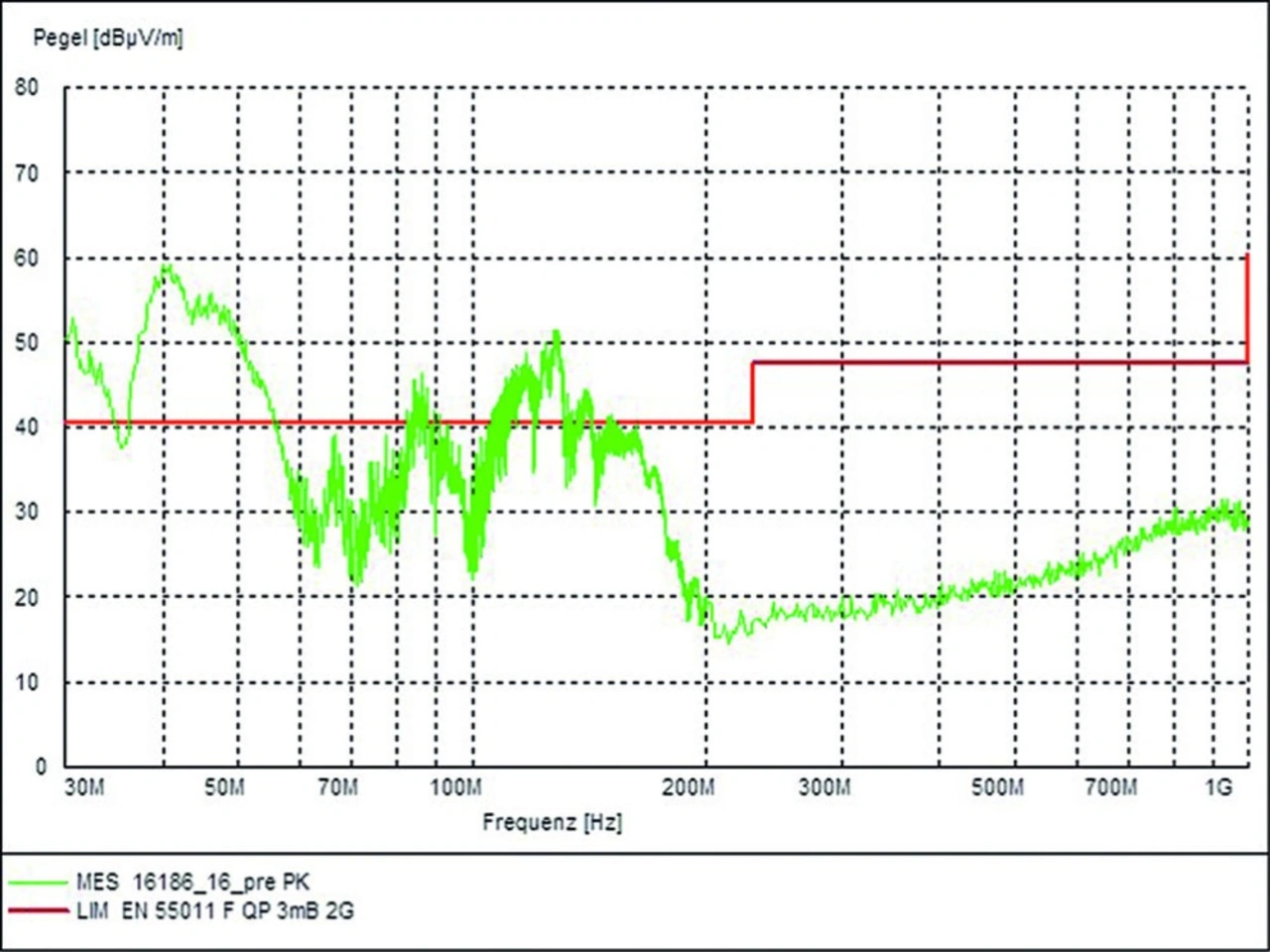

Gehäuse: Stehen Metall- oder Kunststoffgehäuse zur Auswahl, ist die Auswirkung auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nicht zu vernachlässigen. Natürlich prüfen alle Netzteilhersteller ihre Geräte darauf, ob diese die geltenden Grenzwerte einhalten. Doch oftmals werden bei den Tests die Netzteile inklusive der Lastwiderstände in ein Metallgehäuse eingebaut oder auf eine Metallplatte geschraubt. Dies führt zu anderen, grundlegend niedrigeren Emissionspegeln, als wenn die reale Einbausituation ein Kunststoffgehäuse vorsieht.

Bild 5 zeigt die Störabstrahlung eines Schaltnetzteils mit Schutzklasse I – zum einen in einem geerdeten Metallgehäuse, zum anderen ohne Gehäuse. Bei der Peak-Messung ergeben sich Differenzen von 20 dB, die der Anwender mit viel Aufwand und Kosten im Zuge seiner Entwicklung eliminieren muss. Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich ein Teil der Störungen des Netzteils nur auf der Primärseite beseitigen lässt. Diese Maßnahmen bedeuten wiederum zusätzlichen Aufwand in der Sicherheitsprüfung, was sich bereits im Vorfeld vermeiden lässt. Deshalb wird dem Entwickler empfohlen, sein EMV-Konzept frühzeitig mit dem Hersteller des Schaltnetzteils abzustimmen.

Zulassungen: Auch die Zulassungen sind ein wichtiges Thema, dem man sich früh genug widmen sollte. Ist das Netzteil nach dem aktuellen Amendment geprüft? Ist absehbar, dass in Zukunft neue Normen vorgeschrieben sind? So gilt zum Beispiel ab 2020 die Sicherheitsnorm EN/IEC 62368, die zumindest in Teilen der Welt die EN/IEC 60950 ersetzen wird.

Im Medizinbereich ist zu entscheiden, ob ausschließlich das Bedienpersonal am Endgerät arbeitet (nur MOOP, Measure Of Operator Protection)? In diesem Fall könnte bei Berücksichtigung weiterer Parameter gegebenenfalls ein oft günstigeres Netzteil, das die EN 60950 erfüllt, eingesetzt werden. Oder wird das Endgerät direkt am Patienten oder in seiner unmittelbaren Nähe eingesetzt (MOPP, Measure Of Patient Protection)? Dann müssen auch die Grenzwerte verschiedener Ableitströme eingehalten werden. Sie sind für Normalbedingungen (NC) oder für den ersten Fehlerfall (Single Failure Mode, SFC) definiert, wenn zum Beispiel die Schutzerde aufgetrennt ist. Dagegen darf bei einem Home-Care-Gerät keine Schutzerde zum Einsatz kommen, da hier nur Schutzklasse II erlaubt ist. Diese Thematik ist sehr komplex und mag deshalb in einem zukünftigen Beitrag detailliert dargestellt werden.

Ähnlich differenziert wie bei den Normen zur funktionalen Sicherheit (Safety) stellt sich die Situation bezüglich der EMV dar. Welcher Produktstandard muss angezogen werden? Die EN 55011, die EN 55032 oder die EN 60601-1-2? Welche Emissionsgrenzwerte müssen eingehalten werden? A oder B? Welcher Schärfegrad muss bei den Immissionen (Störeinstahlung) berücksichtigt werden?

Viele Stromversorgungen erfüllen bei den Emissionen im Bereich der leitungsgebundenen Störspannung den schärferen Grad B (häusliches Umfeld bzw. nahezu alle Medizinanwendungen). Dagegen halten sie im Bereich Abstrahlung nur die Klasse A (industrielles Umfeld) ein. Ist jedoch für die Applikation Klasse B gefordert, sind Nachbesserungen mit Filter, Ferriten oder ähnlichen notwendig. Das kostet Platz, Zeit und Geld.

Weitere spezielle Anforderungen

Stellt die Anwendung weitere spezielle Anforderungen an das Netzteil? Benötigt sie zum Beispiel bestimmte Signale wie ON/OFF oder Power-Fail? Ist eine Schnittstelle zum Auslesen der Netzteilparameter notwendig? Ist ein kleiner netzseitiger Einschaltstrom gewünscht? Soll die Stromversorgung bei Netzausfall längere Zeit überbrücken können? Soll die Platine zum Schutz gegen Betauung lackiert werden (Conformal Coating)?

Standard oder kundenspezifisch?

Die Bandbreite an möglichen Forderungen ist nahezu unbegrenzt. Ab einer bestimmten Menge spezieller Forderungen lohnt es sich, über eine Modifikation und/oder eine kundenspezifische Lösung nachzudenken. Die Vorteile einer kundenspezifischen Lösung liegen auf der Hand: Der Kunde erhält exakt genau das passende Netzteil. Nicht mehr und nicht weniger als das, was er braucht. Zudem ist der Serienpreis ab einer bestimmten Stückzahl günstiger als der eines Standardgerätes. Der Kunde kann seine Wünsche frei definieren. Und das Netzteil kann im Zuge der entwicklungsbegleitenden EMV-Messungen an das Gesamtsystem angepasst oder gemeinsam mit der Applikation abgenommen werden.

Natürlich entstehen bei einer solchen Lösung Initialkosten, nämlich für die Entwicklung, die Werkzeuge und die Zulassungen. Speziell die Zulassungskosten sind ein Detail, das viele Kunden im ersten Schritt von einer angepassten Lösung zurückschrecken lässt. Aber je nach Absatzmarkt variieren die erforderlichen Zulassungen. Während bei Medizinanwendungen in der Regel die komplette Bandbreite an Zulassungen wie UL/CB/EN 60601 gefordert ist, reicht bei Industrieanwendungen oftmals ein qualifiziertes CE-Zeichen mit einem LVD-Test (Low Voltage Directive, Niederspannungsrichtlinie) nach IEC 60950 oder IEC 62368 aus, das von einem zugelassenen Testhaus erstellt wurde. Teilweise besteht sogar die Möglichkeit, dass das Netzteil im Zuge der Abnahme des Gesamtsystems durch den Kunden mit geprüft wird. Der Kunde, sein Testhaus und der Netzteilhersteller erarbeiten in diesem Fall ein entsprechendes Konzept.

Die richtige Auswahl eines Netzteils ist nicht so trivial, wie es auf den ersten Schritt erscheint. Es ist wesentlich vielschichtiger, als nur die richtige Spannung am Labornetzteil einzustellen. Mit der entsprechenden fachlichen Unterstützung kann der Entwickler viel Zeit, Aufwand und damit auch Kosten einsparen. Und der Lohn für eine optimal ausgewählte Stromversorgung ist ein Gewinn an Effizienz, Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Materialkosten über den gesamten Lebenszyklus der Anwendung hinweg.

- Schneller zum passenden Netzteil

- Spannungstoleranzen und Restwelligkeit

- Einfluss von Einbausituation und Gehäuse