Stromversorgung

Schneller zum passenden Netzteil

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Spannungstoleranzen und Restwelligkeit

Spannungstoleranzen: Bei der Auswahl eines Netzteils müssen je nach Anwendung auch Spannungstoleranzen berücksichtigt werden. Diese lassen sich in diese vier Gruppen einteilen: initiale Toleranz ab Werk, Netztoleranz sowie Lasttoleranz bei Netzteilen mit einer Ausgangsspannung und mit mehreren Ausgangsspannungen.

Die initiale Toleranz ist die Genauigkeit, mit der der Hersteller die Ausgangsspannung ab Werk einstellt. Das zugrunde liegenden Einflussfaktoren (z. B. Last, Temperatur, Eingangsspannung) sind im Datenblatt vorgegeben. Dies ist gleichzeitig der Bezugswert zusätzlicher Toleranzen, die sich beispielsweise aus den Bauteiltoleranzen ergeben. Dieser Wert liegt in der Regel bei ±1 % bis ±2 % bezogen auf die Sollspannung.

Bei der Netztoleranz geht es um die Frage, wie sich die Ausgangsspannung bei konstanter Last und variierender Eingangsspannung verändert? Meist ist der Wert vernachlässigbar klein und liegt deutlich unter der typischen ±1% im Datenblatt.

Bei der Lasttoleranz von Netzteilen mit einer Ausgangsspannung gibt es jedoch massive Unterschiede zwischen verschiedenen Netzteiltypen. Generell wird die Lasttoleranz basierend auf einem Ausgangswert (i. d. R. 60 % der Nennleistung) und zwei Lastfällen (100 % und 20 % der Nominallast) vermessen. Bei einem Open-Frame-Netzteil mit nur einer Ausgangsspannung sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Lastfällen sehr gering. Das Netzteil misst direkt an den Ausgangsklemmen die Ist-Spannung und führt sie einem Vergleicher zu, der die Primärseite nachregelt.

Bei einem Tisch- oder Steckernetzteil ist das prinzipiell identisch, jedoch erweitert um das Ausgangskabel. Bei einem 5-V-Adapter fließt bei gleicher Leistung logischerweise deutlich mehr Strom als bei einem 48-V-Adapter. Aus diesem Grund und aufgrund des Wirkungsgrades werden bei kleinen Spannungen höhere Leitungsquerschnitte eingesetzt. Doch selbst bei verdoppeltem Querschnitt ergeben sich deutliche Unterschiede in der Lastregelung, weswegen zusätzlich kürzere Ausgangskabel verwendet werden. Tabelle 2 veranschaulicht dies anhand eines Rechenbeispiels.

| Nennspannung/-leistung | Ausgangskabel/ Kabelquerschnitt | Änderung der Ausgangsspannung bei 0% Last | bei 60% Last | bei 100% Last |

|---|---|---|---|---|

| 5 V/50 W | 1,8 m/1 mm² | +7,71% | 0% | –5,14% |

| 48 V/50 W | 1,8 m/0,5 mm² | +0,17% | 0% | –0,11% |

Tabelle 2: So verändert ein 1,8 m langes Ausgangskabel bei einem Tischnetzteil die Ausgangsspannung bei verschiedenen Ausgangsspannungen und Kabelquerschnitten.

Im Falle von Netzteilen mit mehreren Ausgangsspannungen richtet sich die Lasttoleranz in erster Linie nach dem technischen Aufbau. Bei Netzteilen mit kleinerer Leistung gibt es oftmals einen Hauptausgang, der in seinen Toleranzen einem Netzteil mit Einfachausgang entspricht. Die Nebenspannungen nutzen den Regelkreis des Hauptausgangs indirekt mit. Dies hat zur Folge, dass in diesen Fällen ein kleiner Mindeststrom auf dem Hauptausgang fließen muss und die Nebenstrecken eine erhöhte Lasttoleranz von ca. ±3 % bis ±7 % aufweisen.

Wird dieser Mindeststrom unterschritten, nimmt das Netzteils in aller Regel keinen Schaden, es kann aber zu erhöhten Toleranzen der Nebenspannungen führen. Kleinere Toleranzen erreichen komplett geregelte Multispannungsnetzteile mit größeren Ausgangsleistungen. Je nach Design bestehen diese Geräte aus einem starken Hauptausgang und zusätzlichen Nebenausgängen, die sich mittels DC-DC-Wandlern aus dem Hauptausgang speisen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, durch Mehrfachabgriffe am Übertrager jedem Zusatzausgang einen DC-DC-Wandler zur Regelung nachzuschalten. Mit beiden Topologien lassen sich typischerweise Toleranzen von ±1 % bis ±2 % erreichen.

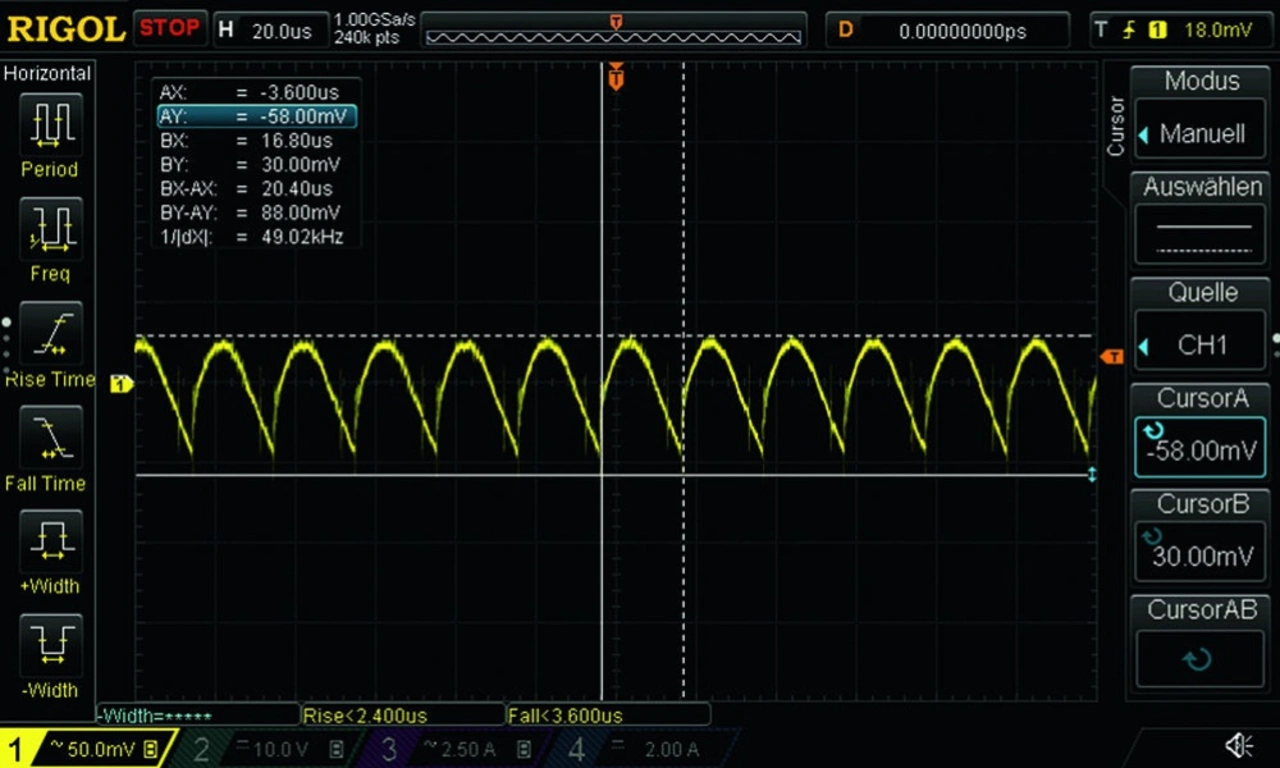

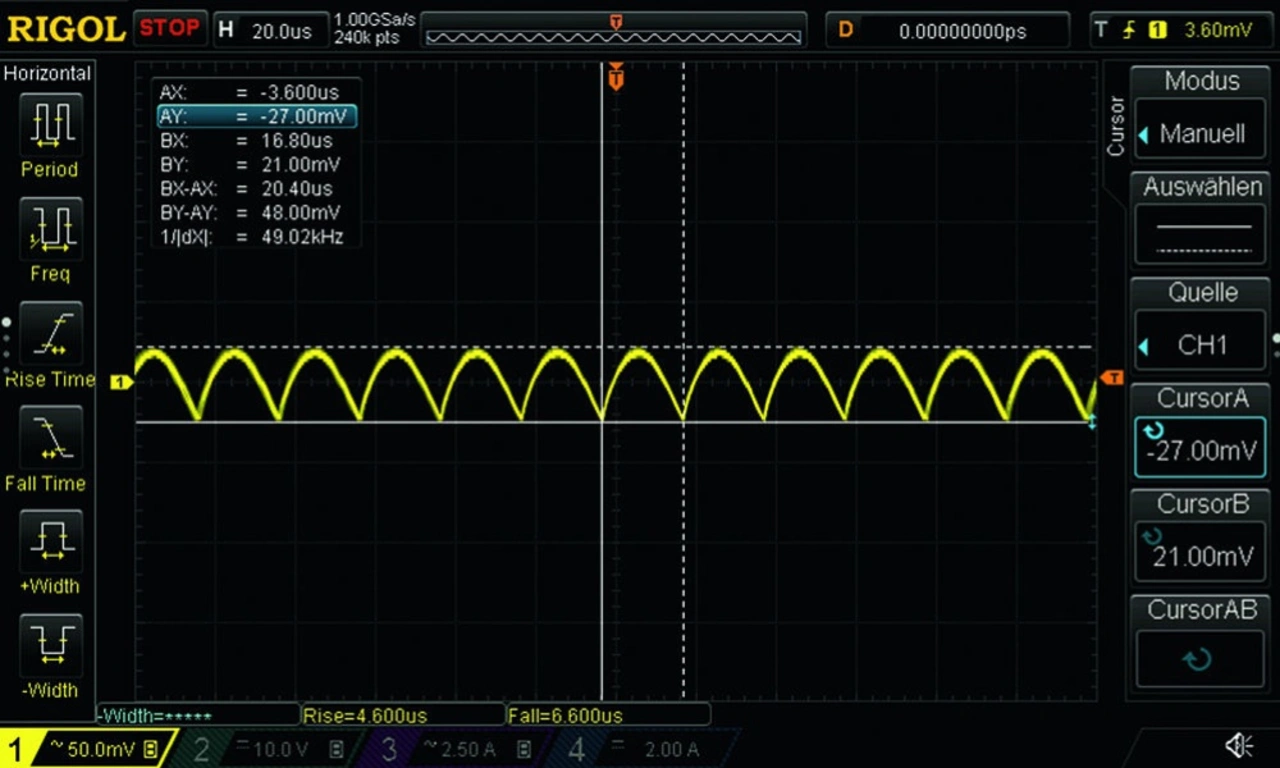

Restwelligkeit: Die Restwelligkeit ergibt sich größtenteils aus der primären Taktung des Schaltreglers und aus der Netzfrequenz. Soll die Restwelligkeit, auch Ripple genannt, vermessen werden, ist die Beschaltung der Leitungen an der Last mit einem kleinen Elektrolytkondensator parallel zu einem Keramik- oder Folienkondensator zu empfehlen. Andernfalls ergeben sich durch Streuung und Kopplung in die hochohmige Prüfspitze falsche Werte, die deutlich oberhalb der real existierenden Restwelligkeit liegen, wie Bild 3 veranschaulicht.

Umgebungs- und Betriebstemperatur: Ein sehr wichtiger, aber ebenfalls oft stiefmütterlich beachteter Punkt beim Design-in sind die Umgebungs- bzw. Betriebstemperatur sowie das thermische Management. Speziell bei Anwendungen mit Konvektionskühlung und höheren Temperaturen hat dies wohl mit den größten Einfluss auf die Auswahl der Stromversorgung. Während aktiv gekühlte Netzteile noch relativ einfach zu parametrieren sind, müssen bei konvektionsgekühlten Systemen folgende Aspekte beachtet werden: Umgebungstemperatur, Einbaulage, Ausgangsleistung und Kühlungsbedingungen.

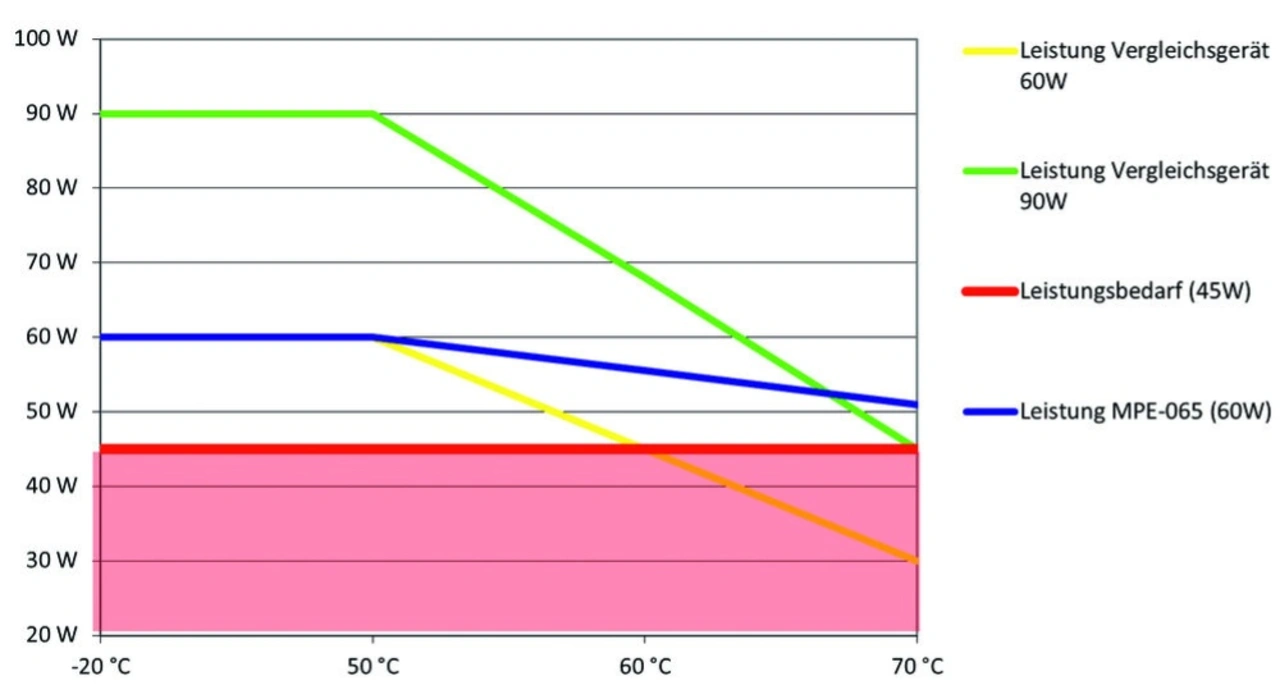

Basis hierfür ist die Deratingkurve der Temperatur aus dem Datenblatt des Netzteils. Manchmal ist dies auch nur in Textform angegeben. Das Derating startet ab einer bestimmten Betriebstemperatur. Darunter beeinflusst die Betriebstemperatur die Dauerleistung des Netzteils nicht. Markttypische Werte für Derating-Faktoren sind –2,5 %/K ab +40 °C oder +50 °C.

Im folgenden Beispiel soll eine Dauerleistung von 45 W bei +70 °C im lüfterlosen Betrieb gewährleistet werden. Es stehen drei verschiedene Netzteile zur Auswahl: eines mit 90 W Nennleistung und einem Derating von –2,5 %/K ab +50 °C, eines mit 60 W Nennleistung und einem Derating von –2,5 %/K ab +50 °C sowie das 60-W-Netzteil MPE-S065 von Magic Power Technology mit –0,75 %/K ab +50 °C. Diese im Datenblatt auf den ersten Blick sehr ähnlichen Derating-Faktoren führen in der Praxis jedoch zu deutlichen Unterschieden (Bild 4). Die geforderte Leistung von 45 W bei +70 °C wird mit dem 90-W-Netzteil gerade so erreicht, während das 60-W-Netzteil nur mit 30 W bei dieser Temperatur belastet werden darf. Das MPE-S065, obwohl nominal nur 60 W stark, kann hier permanent mit 51 W bei +70 °C belastet werden und hat damit sogar noch Reserven zu den geforderten 45 W.

Egal ob nun Derating der Eingangsspannung oder der Temperatur, das Netzteil führt die Rücknahme der Leistung nicht selbst durch. Es wird sogar eine gewisse Zeit unter diesen Bedingungen arbeiten, jedoch verkürzt sich die Lebensdauer dadurch erheblich. Der Systementwickler sollte daher prüfen, ob das ausgewählte Netzteil auch unter ungünstigsten Bedingungen sicher zu betreiben ist.

- Schneller zum passenden Netzteil

- Spannungstoleranzen und Restwelligkeit

- Einfluss von Einbausituation und Gehäuse