Versorgungssicherheit

Netzwiederaufbau mit erneuerbaren Energien

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Was hinter LINDA steckt

Bei einer Großstörung sollen dezentrale, schwarzstartfähige Anlagen mit einer gesicherten Mindestleistung zunächst die kritische Infrastruktur wieder aufbauen. Dazu zählen zum Beispiel Einsatzzentralen, Krankenhäuser und Gefängnisse – aber auch die Eigenversorgung von Schwerpunktumspannwerken in lokalen 20-kV-Inselnetzen.

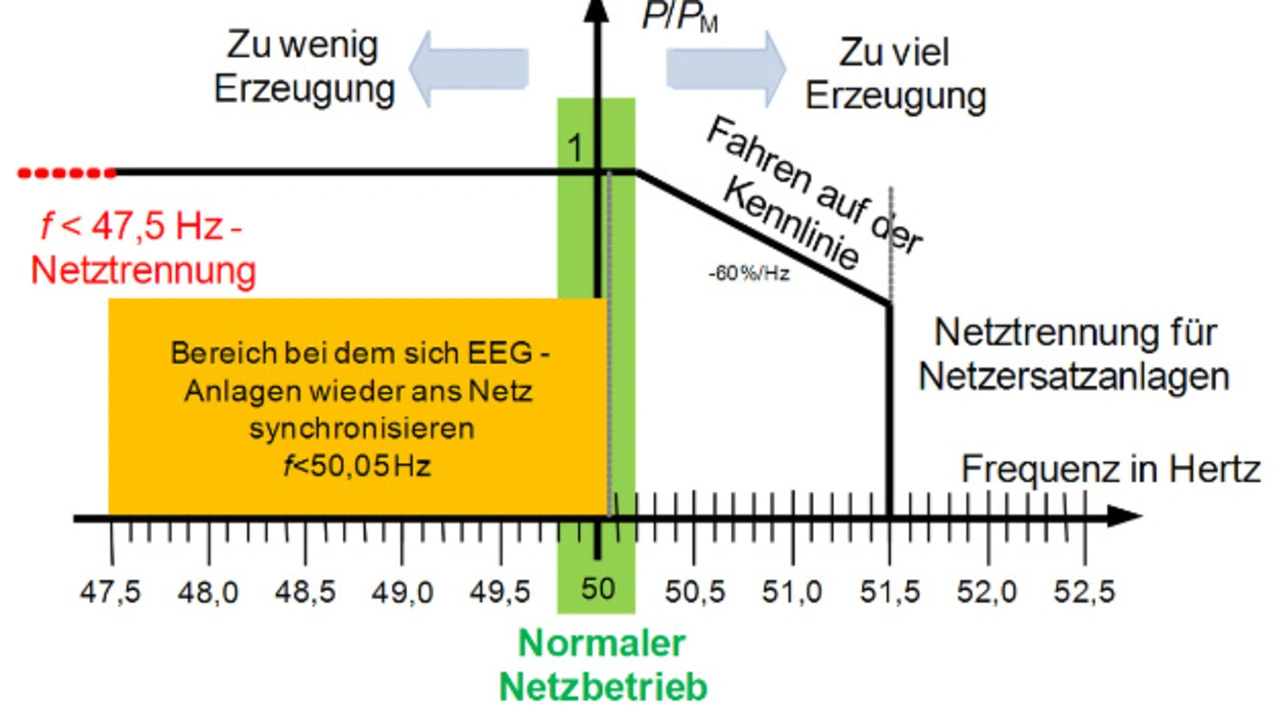

Das Problem: bei diesem ersten Wiederaufbau des Netzes werden auch komplette Mittelspannungsringe und daran angeschlossene Verbraucher und Erzeuger wie Biogas- und Photovoltaik-Anlagen mit versorgt. Das klingt zwar zunächst gut, aber das kann vor allem im Falle einer Übererzeugung dazu führen, dass sich die Leistungsbilanz nicht mehr regeln lässt. Die Folge: Das Netz wird instabil. Ein weiteres Problem könnte sein, dass die Kommunikation bei einer Störung nicht funktioniert. Dann kann ein Erzeugungsmanagement nicht mehr genutzt werden.

Eine Möglichkeit besteht darin, in diesen Fällen die Grundfrequenz des Regelkraftwerks im Inselnetzbetrieb gezielt zu erhöhen. So würden die Kleinanlagen nicht in Betrieb gehen oder im Regelbereich der P-f-Kennlinie arbeiten. Es gilt zu überprüfen, ob Kraftwerke das das auch dauerhaft bei variierenden Lasten können. Grundsätzlich könnte sich dann die zusätzliche Erzeugung aufgrund der geringen Trägheit sogar stabilisierend beziehungsweise entlastend auf eine entsprechende Versorgung auswirken. Weniger gut geeignet sind jedoch Anlagen mit einer entsprechenden harten Abschaltung bei unterschiedlichen Frequenzen, sowie der Anteil der Altanlagen, welche von der Nachrüstpflicht nach der Systemstabilitätsverordnung (SysStabV) ausgenommen sind.

Auch das Zuschaltverhalten der Anlagen mit der Gradientenbegrenzung ist zu berücksichtigen, weil es hierdurch auch zu Leistungspendelungen mit entsprechenden Stabilitätsproblemen kommen kann. Kritische Größe ist der unbekannte Anteil von Erzeugungsanlagen verschiedener Generationen und damit mit verschiedenem Erzeugungsverhalten.

Robuste Regelung für das gesamte Netz

Zur Erforschung eines entsprechend robusten Regelkonzeptes bilden die Ingenieure im Projekt LINDA das gesamte dynamische Netzverhalten mit den verschiedenen Mechanismen der Erzeuger und Verbraucher in einer Simulation ab. Hierbei sind neben den Regel-Eigenschaft der Wasserkraftwerke auch das Verhalten der eventuell im Inselnetz vorhandenen dezentralen Erzeugungsanlagen wie Biomasse, Blockheizkraftwerke und Photovoltaik in der Simulation nachzubilden.

Anschließend gilt es, ein neues Regelkonzept zu entwickeln und in die Regler der Kraftwerke und Anlagen zu implementieren. Das Regelkonzept sollte über einen weiten Arbeitsbereich stabil sein, damit möglichst keine individuelle Anpassung auf das lokale Netz erfolgen muss beziehungsweise keine ständige Nachführung der Regelparameter bei sich verändernden Randbedingungen erforderlich ist. Das könnten zum Beispiel Netzausbau, Zuwachs von EEG-Anlagen oder die Installation von Speichern – auch in Elektrofahrzeugen sein.

Die entsprechende Technik soll so gestaltet werden, dass sie auch im Normalbetrieb den technischen Richtlinien des FNN und der der ENTSO-E entspricht und damit den vollen Beitrag zur Systemstabilität leistet. Des Weiteren sind Schutzkonzepte für den Inselnetzbetrieb aufgrund der stark verringerten Kurzschlussleistung zu entwickeln. Grundlage bildet eine Analyse der von einem nicht oder nur teilweise nicht selektiven Schutz in einer solchen Situation ausgehenden Gefahren. Diese Schutzkonzepte müssen beim Erkennen des Inselnetzbetriebes durch das Netzleitsystem aktiviert werden.

Die zentralen Aufgabenfelder des Projekts

- Regeln für den stabilen Betrieb von Inselnetzen ohne eigene Kommunikationsinfrastruktur bei Großstörungen zur Versorgung kritischer Infrastruktur über das vorhandene Netz mit einem hohen Anteil dezentraler, netzgekuppelter Erzeugungsanlagen.

- Nutzung der Erkenntnisse zur Weiterentwicklung von Netzwiederaufbaukonzepten bei Netzen mit einer hohen Durchdringung von dezentralen Erzeugungsanlagen.

- Netzwiederaufbau mit erneuerbaren Energien

- Was hinter LINDA steckt