TU München und Ludwig-Maximilians-Universität

Neue Wege zu hybriden Solarzellen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kunststoffkügelchen als Nano-Template

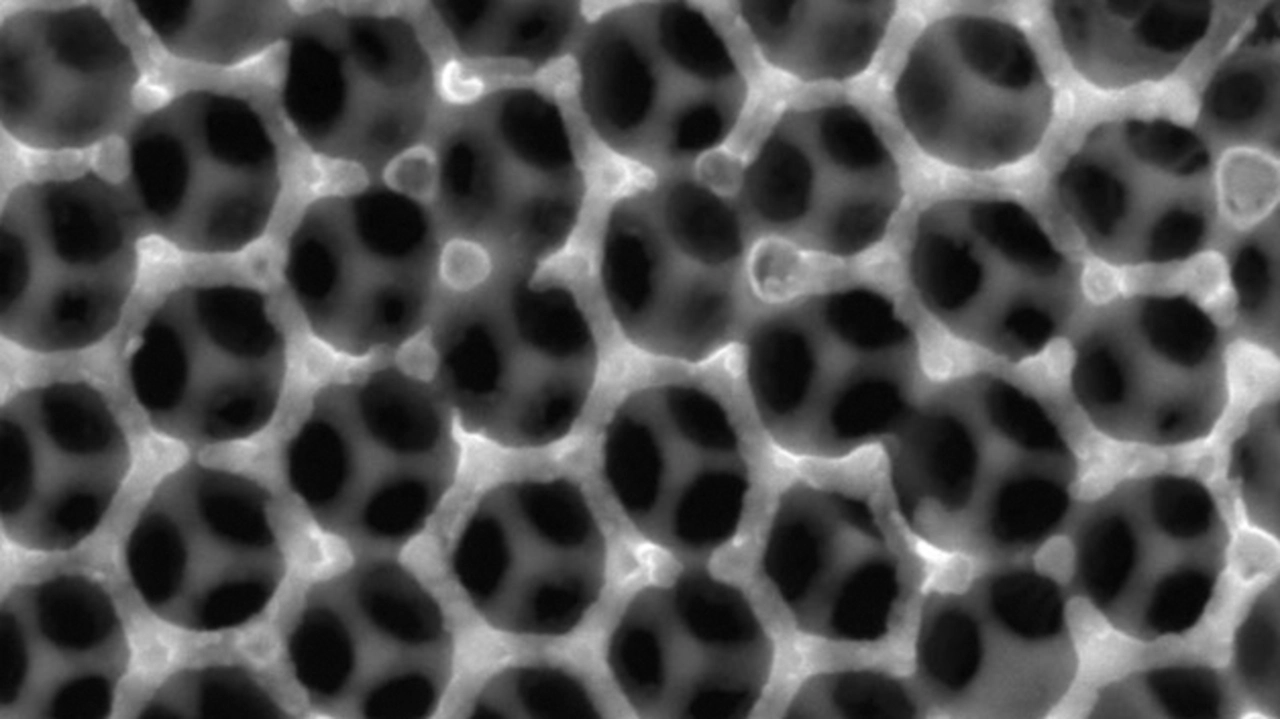

Damit die Germanium-Cluster die gewünschten porösen Strukturen bilden, entwickelte LMU-Forscherin Dr. Dina Fattakhova-Rohlfing eine Methode, die eine Nanostrukturierung ermöglicht: Winzige Polymerkügelchen bilden im ersten Schritt dreidimensionale Schablonen. Im nächsten Schritt füllt die Germaniumcluster-Lösung die Lücken zwischen den Kügelchen. Sobald sich auf der Oberfläche der Kügelchen stabile Germanium-Netzwerke gebildet haben, werden die Template durch Erhitzen herausgelöst. Übrig bleibt der porenreiche Nano-Film (Bild 1). Die eingesetzten Polymerkügelchen haben einen Durchmesser von 50 nm bis 200 nm und bilden eine Opalstruktur. Das Germanium-Gerüst, das an ihren Oberflächen entsteht, bildet die Negativform – eine inverse Opalstruktur. Die Nanoschichten schimmern daher wie Opal.

»Schon das poröse Germanium hat einzigartige optische und elektrische Eigenschaften, von dem viele energierelevante Anwendungen profitieren können«, ist die LMU-Forscherin Dr. Dina Fattakhova-Rohlfing überzeugt, die zusammen mit Fässler das Material entwickelte. »Darüber hinaus können wir die Poren mit verschiedensten funktionellen Stoffen füllen und so eine breite Palette neuartiger Hybridmaterialien erzeugen.«

Nanoschichten für portable Photovoltaik und neue Batteriesysteme

»Kombiniert mit Polymeren eignen sich poröse Germanium-Strukturen für die Entwicklung einer neuen Generation stabiler, superleichter und flexibler Solarzellen, die unterwegs Handy, Kamera und Laptop aufladen könnten«, erläutert Physiker Peter Müller-Buschbaum, Professor für Funktionelle Materialien der TU München.

Hersteller auf der ganzen Welt suchen derzeit nach leichten und strapazierfähigen Materialien für portable Solarzellen. Bisher werden meist organische Verbindungen verwendet, die empfindlich und nicht besonders langlebig sind. Durch Hitze und Lichteinstrahlung zersetzen sich die Polymere, die Leistung nimmt ab. Die dünnen und gleichzeitig stabilen Germanium-Hybridschichten wären da eine echte Alternative.

Als nächstes wollen die Forscher die neue Technik nutzen, um auch hochporöse Siliziumschichten herzustellen. Die Schichten werden derzeit auch als Anode für wieder aufladbare Batterien getestet. Sie könnten die bisher üblichen Graphitschichten in Akkus ersetzen und deren Kapazität verbessern.

Gefördert wurde die Entwicklung durch das Programm Solar Technologies go Hybrid des Bayerischen Wissenschaftsministeriums, im Rahmen des Exzellenzclusters Nanosystems Initiative Munich (NIM) durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft sowie durch das Center for Nanoscience (CeNS).

- Neue Wege zu hybriden Solarzellen

- Kunststoffkügelchen als Nano-Template